Старчество в Оптиной пустыни основывалось на тех началах, которые проводил в своей деятельности преподобный Паисий Величковский († 1794). У него все было обращено на внутреннюю сторону монашеской жизни. Он же указывал и на один из главных источников иноческого воспитания – чтение святоотеческих творений и правильное их применение в жизни. До середины XIX века большинство переводов прп. Паисия оставались в рукописях, пока наконец их не издали в Оптиной пустыни. Усердием прп. Макария и его помощников были переведены и изданы греческие и славянские труды святых отцов, в которых имелись необходимые советы и руководства как для старцев, так и для их учеников.

Духовный расцвет обители главным образом был связан с именами ее великих старцев – преподобных Льва, Макария, Моисея, Антония, Амвросия и их преемников. Оптинские подвижники имели все дары Святого Духа: дары непрестанной молитвы, духовного рассуждения, прозорливости, дар исцеления душ и телес человеческих. Они могли назвать незнакомого человека по имени, читали письма, не распечатывая, прозревали духом прошлое и будущее человека, открывали людям на исповеди забытые грехи, возвращали слух и речь глухонемым, но главным чудом считали чудо Евхаристии, а главным даром – покаяние.

Господь устраивал так премудро, что оптинские преподобные были воспитанниками старцев, а затем сами наставниками. Они передавали эстафету старчества, так что это благодатное явление не пресекалось в Оптиной более ста лет.

Дух мира Христова, обретенный через святое старчество, явственно ощущался всеми посетителями обители – это была особая атмосфера глубокой сосредоточенности и тишины, которая сразу же охватывала паломников. Н.В. Гоголь после посещения Оптиной так описывал ее исключительную духовность и благотворное влияние на все с ней соприкасающееся: «Я заехал по дороге в Оптинскую пустынь и навсегда унес о ней воспоминание. Я думаю, на самой Афонской Горе не лучше. Благодать видимо там присутствует. Это слышится и в самом наружном служении. Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное. Я не расспрашивал, кто из них как живет: их лица сказывали сами все. Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхождения; самые работники в монастыре, самые крестьяне и жители окрестностей. За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышим ее благоухание: все становится приветливее, поклоны ниже и участия к человеку больше» (из письма графу А.П. Толстому).

Оптина стала одним из важнейших духовных центров России. Огромное количество богомольцев разного возраста, звания и образования стремились в эту обитель. А между тем перед революцией в Российской Империи было более 1000 монастырей, около 100 тысяч храмов. Но непрерывный поток богомольцев со всей России устремлялся именно в далекую (300 км от Москвы) Оптину, несмотря на подчас немалые трудности дальнего путешествия.

К оптинским старцам приезжали известнейшие представители русской культуры: писатели Н.В. Гоголь, В.А. Жуковский, Ф.И. Тютчев, И.С. Тургенев, П.А. Вяземский, Ф.М. Достоевский, славянофилы супруги Киреевские и П.В. Киреевский (собиратель русских народных песен и былин), А.С. Хомяков, Иван и Константин Аксаковы, В.С. Соловьев, С.М. Соловьев, К.Н. Леонтьев (в монашестве Климент), С.А. Нилус, В.В. Розанов, И.М. Концевич. В обители бывали П.И. Чайковский, Н.Г. Рубинштейн, граф Л.Н. Толстой, граф А.П. Толстой, великий князь Константин Константинович Романов (президент Императорской Академии наук, религиозный философ, поэт) и его дети – великие князья Олег (поэт), Игорь, Иоанн, Константин (замученные большевиками в Алапаевске), великая княгиня Татиана (в монашестве Тамара), преподобномученица великая княгиня Елизавета и многие-многие другие. Большинство из них не просто посещали монастырь, а были духовными чадами оптинских старцев. Усерднейшим и главным помощником старца Макария по книгоизданию был литературный критик и философ Иван Васильевич Киреевский. Через свою жену Наталию Петровну, бывшую в юности духовной дочерью прп. Серафима Саровского, издатель поддерживал связь с митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым), помощь которого весьма способствовала успеху дела.

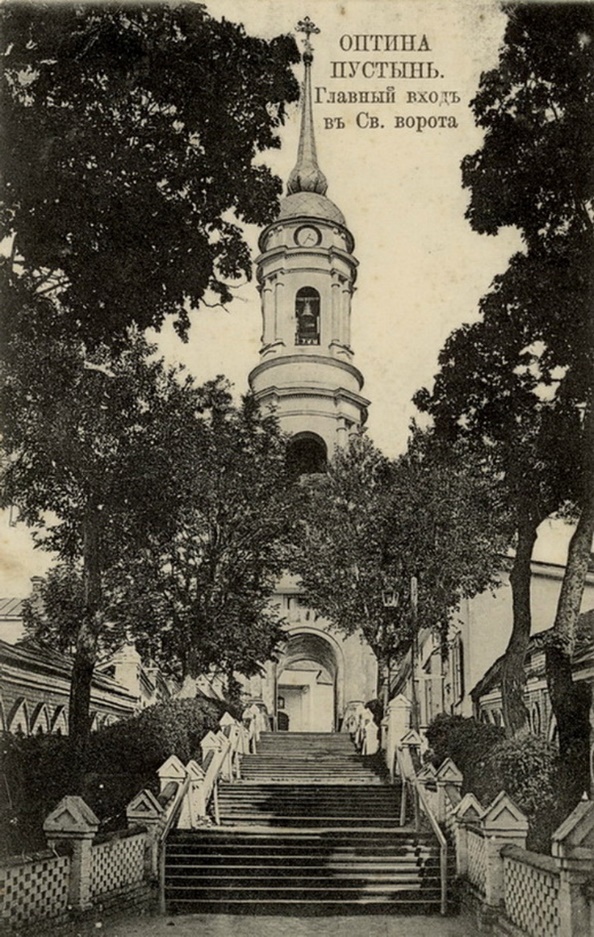

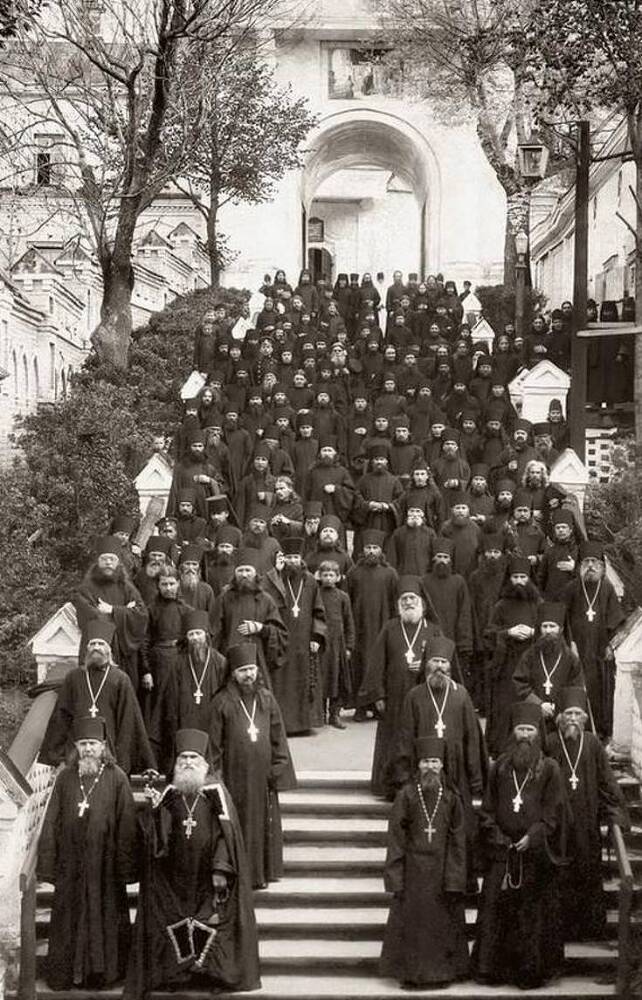

В начале XX века Оптина пустынь была большим процветающим монастырем, здесь жили около трехсот монахов. Богослужения совершались в шести храмах обители и двух храмах Иоанно-Предтеченского скита. В библиотеке хранилось около 60 тысяч книг и рукописей.

Трудно сказать, было ли в России за всю ее историю место, где в такой степени общество людей приблизилось к идеалу христианских отношений, несмотря на испытания, скорби, ошибки, и где святое братство имело бы такое огромное освящающее влияние на свой народ. А необходимость этого была самая острая. В Россию усиленно проникала западноевропейская культура и становилось все больше людей, которые не имели представления о духовной жизни, совершенно не понимали внутреннюю природу Церкви и монашества. Победу в душах людей одерживал рационализм и, как следствие, – атеизм. Массовый отход от христианства стал вполне закономерным для высшего общества, жившего европейскими идеями. Православие все больше становилось «верой простолюдинов». Катастрофические последствия такого богоотступничества весь мир увидел после октябрьского переворота 1917 года.

После революции декретом от 23 января 1918 года монастырь был закрыт. Сразу начались аресты начальствующих и обыски в братских кельях. Сначала из трудоспособных монахов организовали артель «Оптина пустынь», но в 1923 году закрыли и ее. Иноки были изгнаны, некоторых их них арестовали и отправили в лагеря. Земли и скотный двор, стадо коров, ранее принадлежавшие монастырю, отошли к «племхозу». На некоторое время на территории обители открыли музей, но уже в 1927 году его деятельность прекратилась. Имущество обители был разобрано местными жителями, часть вещей распродали на аукционе, устроенном прямо на паперти собора. Тогда же было разорено кладбище: чугунные памятники и ограды отправили на переплавку, мраморные и гранитные надгробия сложили грудами, могильные холмы сровняли с землей. Редкие книги из собрания отправили в Москву в библиотеку им. Ленина, остальные за бесценок отдали желающим для хозяйственных нужд. Здания обители много раз меняли хозяев: в них располагались коммунальные квартиры, лесопилка, дом отдыха, концлагерь для польских офицеров, воинская часть. После войны строения, в том числе и монастырскую стену, начали разбирать на кирпичи.

В канун празднования замечательного юбилея – 1000-летия Крещения Руси – 17 ноября 1987 года Оптина пустынь была возвращена Русской Православной Церкви. 3 июня 1988 г., в день Владимирской иконы Божией Матери, в надвратном храме была отслужена первая литургия.

Так началось возрождение обители, явившей России и всему православному миру дивный пример смирения и любви Христовой, действия благодати Святого Духа, просиявшей через оптинских старцев – светильников веры, возлюбивших Христа всем сердцем. Канонизация Собора Оптинских старцев, состоявшаяся 26 июля 1996 года, исполнила жизнь Свято-Введенского монастыря новым возвышенным содержанием – под молитвенным покровом новопрославленных угодников Божиих. В августе 2000 года Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви установил общецерковное почитание оптинских подвижников, которые и по сей день незримо пребывают в своей обители и служат пользе душ всех, с молитвой к ним притекающих.