На страницах христианской рукописи многие существа приобрели новое символическое содержание, отличное как от античного, так и от варварского.

Например, рыба превратилась в символ Иисуса Христа, так как анаграмма записанной на греческом языке фразы «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель» составляет слово «рыба» (по-гречески «ихтис»). К тому же стихия рыбы – вода, а вода имеет непосредственное отношение к христианскому таинству Крещения.

Символ евангелиста Иоанна из евангелия Дарроу, Англия, VII в.

Дублин, библиотека Тринити-колледжа.

Художественная традиция, которую принесли с собой варварские племена, не была привязана к античному понятию красоты, в ней отсутствовало стремление передавать вещи такими, какими их видит наш глаз: трехмерными и натуроподобными. В равной степени чуждым ей было и желание идеализировать образ. С началом Средних веков рождается другая эстетика, где на первый план выходит экспрессия, то есть заостренная выразительность художественного произведения. Глядя на изображение символа евангелиста Иоанна в Евангелии из Дарроу, созданном в VII веке, вероятно, в Англии, лишь с большим трудом можно узнать в нем льва. Современному зрителю он напомнит скорее сказочного хищника или, в крайнем случае, собаку. На миниатюре этот зубастый зверь с вытянутой мордой аккуратно обведен по контуру, а его туловище заполнено красно-зелеными ромбовидными сегментами. При абсолютно плоскостной трактовке и отсутствии пространственной глубины, изображение не лишено пленяющей декоративности и особого шарма. Змеевидный изгиб хвоста добавляет изящности этому необычному и, бесспорно, эффектному существу.

Очевидно, что к оценке таких произведений не стоит подходить с нашими стандартными мерками красоты и критерием соответствия прототипу.

Раннесредневековые художники ушли далеко от античной эстетики с ее идеей подражания натуре, но они создали что-то принципиально новое и по-настоящему цепляющее наше внимание.

Жизнь в ожидании Второго пришествия

«Эпоха веры» – так часто называют Средневековье. Христианская вера стала для средневекового человека главным навигатором в жизни. Через веру он воспринимал и познавал мир вокруг себя, с ее помощью преодолевал непонимание различных явлений, через веру выстаивал свои нравственные, общественные и культурные ориентиры. Как уже отмечалось выше, завоевание Римской империи варварами привело к разрушению школ и принципа систематического образования людей, полностью уничтожило светские очаги образованности в городах. Даже высшие представители власти в Средние века могли быть безграмотными.

Лишь вера оставалась той незыблемой основой, на которую можно было опереться в самые тяжелые времена.

Император франков Карл Великий (правил во второй половине VIII – начале IX века), великий полководец и политик, первым из средневековых правителей смог создать огромную империю, объединив бо́льшую часть Западной и Центральной Европы в единое государство. Но и этого ему было мало, он стремился поднять культурный уровень империи, возродить науку и искусство. Собирая вокруг себя интеллектуальную элиту своего времени, он создал при дворе подобие античной академии. Однако, как бы парадоксально это ни звучало, Карл Великий за всю свою жизнь так и не научился писать. Об этом пишет франкский ученый Эйнхард в своем сочинении «Жизнь Карла Великого»: «Он усердно занимался свободными искусствами и весьма почитал тех, кто их преподавал, оказывая им большие почести. <…> Пытался он писать и для этого имел обыкновение держать на ложе, у изголовья дощечки или таблички для письма, чтобы, как только выпадало свободное время, приучить руку выводить буквы, но труд его, начатый слишком поздно и несвоевременно, имел малый успех»[1]. При этом Карл оставался истинным и образцовым христианином, исправно посещал церковь (даже ночью!) и был щедрым на милостыню.

Жизнь по христианским заповедям была высшей из добродетелей. Только она могла обеспечить человеку спасение.

Если для античного мира было характерно цикличное восприятие истории с возможностью повторения сходных событий, то христианское мировоззрение существовало с уверенным пониманием того, что рано или поздно привычному порядку придет конец. Мировая история получала, таким образом, вполне четкие границы: на одном конце было сотворение Адама и Евы, а на другом – второе пришествие Христа. Первое пришествие – вочеловечивание Бога в Иисусе Христе – располагалось примерно в середине этой хронологии. Согласно христианским представлениям, в конце времен произойдет Страшный суд – событие, когда на землю вернется Иисус и решит участь каждого. При этом сам факт физической смерти не сильно пугал христианина.

В Средние века смерть была привычным явлением, многие умирали еще в младенчестве или ранние детские годы.

Больше всего людей интересовала не сама смерть, а их судьба после нее. Каждый христианин задавал себе вполне очевидный вопрос: «Что случится с миром и со мной, когда придет конец времен?»

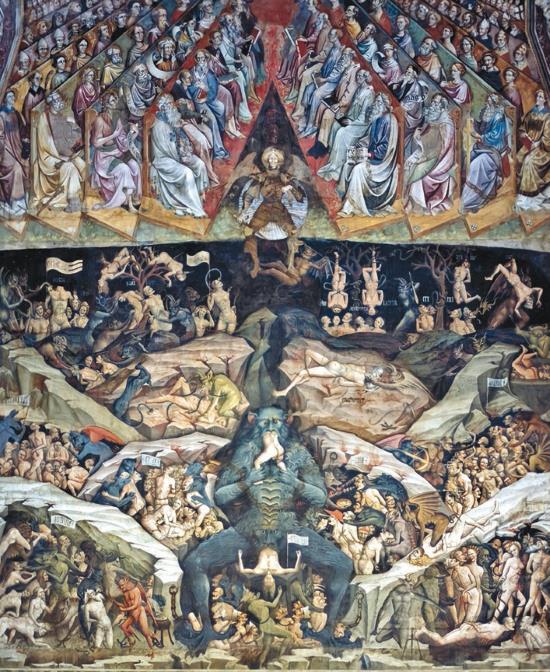

Главным источником сведений о конце времен стало «Откровение Иоанна Богослова» – книга ученика Иисуса Христа, вошедшая в состав Нового Завета. Другое ее название – «Апокалипсис» (от др. – греч. «раскрытие, откровение»). Тест Откровения полон загадочных и мистических предсказаний о конце времен. В нем описывается решающая битва Господа и Сатаны, во время которой ангелы сражаются с демонами и демоническими созданиями: драконами, змеями, гигантской саранчой. Там же присутствует и образ демонической женщины – Вавилонской блудницы, восседающей верхом на монстре. Эти жуткие описания умножали страх перед грядущим Апокалипсисом и рисовали в сознании средневековых людей ужасные картины мучений и страданий, которые обрушатся на человечество. Ажиотаж вокруг Второго пришествия и Страшного суда усиливался еще и оттого, что никто не знал, когда именно они свершатся. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» – так написано в Евангелии от Матфея (Мф 25:13). И если одни богословы не верили в возможность высчитать точную дату этого события, другие, напротив, скрупулезно высчитывали возможные даты. Средневековые художники и скульпторы, в свою очередь, выражали эсхатологические ожидания в ярких апокалиптических картинах, вкладывая в них все свое усердие и воображение. На фреске Джованни да Модены в базилике Сан-Петронио в Болонье (1410 г.) мы видим покрытого шерстью дьявола с огромной и омерзительной пастью, которая пожирает грешников. Второе, не менее безобразное дьявольское «лицо» находится на месте гениталий и исторгает тела ранее проглоченных нечестивцев. При этом выражение лица у того, кто побывал внутри дьявольской утробы, вызывает искреннее сочувствие и отчетливое нежелание оказаться на его месте.

Джованни да Модена. Дьявол, пожирающий души грешников. Ок. 1410 г. Базилика Сан-Петронио в Болонье.

Следующий вопрос, который терзал любого христианина: спасется ли его душа в момент решающего судного дня? Сможет ли она избежать страшных мучений? Здесь многое зависело от самого человека. У средневековой церкви было припасено множество назидательных проповедей и ярких образов на тему «что такое хорошо и что такое плохо». Пастве внушалась вполне тривиальная идея о том, что только поведение человека при жизни, избранный им путь добродетели или порока, определит, обретет ли он вечное блаженство или же будет обречен на вечные муки. Эта установка задавала строгое биполярное восприятие жизни. Притом в обоих случаях Средневековье нередко доходило до крайности, располагая на противоположных полюсах либо абсолютное добро, либо абсолютное зло. Мир воспринимался словно в черно-белом цвете. Отражением этого особого мировосприятия стали и произведения изобразительного искусства. В них рай и ад часто находятся в прямой визуальной оппозиции. При этом