У нас было пять цыплят, с которыми наша лайка Ситка была «знакома». Она никогда их не трогала. Цыплята выросли, и я добавил к ним ещё двух новых. Ситка съела обоих новичков, но по-прежнему не трогала своих старых знакомых. Заводчики фоксхаундов, учитывая это явление, отдают щенков на взращивание фермерам, у которых животные общаются с домашним скотом и птицей, чтобы по отношению к ним охотничьи инстинкты не развивались. В результате взрослые собаки, если случится гнать лисицу через территорию фермы, даже не посмотрят на кур, пусть и незнакомых.

У лучших сторожевых пастушьих собак никогда не проявляются никакие элементы хищнического поведения. Те особи, которые не дотягивают до уровня лучших (а таких большинство), обычно проявляют один — два элемента (чаще всего преследование и нападение), но очень слабо.

Это означает, что даже не из самых лучших собак могут получиться отличные сторожа для овец, если владелец уделил должное внимание развитию животного в критический период. Но что касается других пород, то неразумно пытаться сделать из них сторожей. Некоторые из них будут преследовать, а иногда и убивать диких животных. В Техасе одна из наших маремма по кличке Долли была прекрасным сторожем ангорских коз, но порой ловила и умерщвляла кролика и затем несколько дней носила его с собой, после чего ловила другого. Она преследовала и умерщвляла, но не раздирала добычу, т. е. была способна убивать животных, с которыми не социализировалась, но не могла их съесть, поскольку у неё отсутствовал один из важнейших элементов хищнического поведения. Хозяин ранчо объяснял поведение Долли тем, что ей нужна была мягкая подушка, поскольку он часто наблюдал, как она лежала головой на тушке кролика.

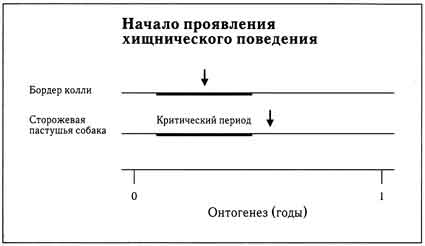

Рис. 19. Начало проявления хищнического поведения у бордер колли и сторожевых пастушьих собак. Бордер колли начинают рано вести себя как хищники, в том числе в играх. У сторожевых пастушьих собак хищническое поведение начинает проявляться после того, как прекращается социальное развитие; игровое поведение у них не столь разнообразно.

Хищническое поведение так же, как и социальное, имеет свой критический период развития. Каждый из его элементов, будь то наблюдение, выслеживание, преследование, нападение, умерщвление или раздирание добычи, появляется независимо от остальных в определенное время — в собственный критический период. Например, однажды вы замечаете, что котенок стал наблюдать за клубком пряжи. Несколько дней спустя он начинает бегать за ним и набрасываться, а через некоторое время переключает свое внимание на мышей. Таким образом, животное учится убивать и вести себя по-взрослому, играя в наблюдение и преследование с клубком пряжи.

Элементы поведения необходимо закреплять при их первом проявлении. Без этого многие из них выпадают из спектра поведения, присущего данному виду, и никогда не возникают вновь. Если животное пользуется тем или иным элементом поведения, то он сохранится. По всей видимости, поведение тоже развивается, и в отсутствии соответствующей стимуляции не будет развиваться правильно. Хорошим примером может служить сосательный рефлекс, который у большинства млекопитающих начинает действовать незадолго до рождения. Если щенок не прикладывается к соскам в первые несколько минут после рождения, эта форма поведения не развивается (предположительно потому, что не формируются нужные нервные связи), детеныш теряет способность сосать, причем его нельзя научить этому позже. Более того, животное не научится жевать и глотать.

Мне известны случаи, когда сторожевых пастушьих собак, которые начинали преследовать овец, немедленно удаляли с пастбища, в дальнейшем это поведение не проявлялось. Кроме того, я наблюдал за сторожевыми пастушьими собаками, начинавшими проявлять преследование в отношении овец. Мои овцы, которые долгое время социализировались с собаками, не убегали в ответ на погоню; а если овцы не убегают, собаки их не преследуют. Даже если собака способна к преследованию, необходим сигнал из внешней среды для проявления данного поведения.

Наслоение и взаимодействие процессов развития, ведущих к формированию поведения взрослой служебной собаки, очень сложны. Естественные факторы среды нельзя отделять от обучения и воспитания. То, что заложено генетически, моделируется средой, в которой животное растет. Если нет стимулирующих факторов среды, нет и эпигенетической реакции.

Большинство людей, которые работают со служебными собаками, воспитывают их сами. Чтобы получить пастушью собаку с желаемыми качествами, владельцу следует начать формировать поведение щенка с самого раннего возраста.

У сторожевых пастушьих собак поведение формируется зачастую естественным путем. Собака рождается среди овец, и все происходит само собой. Когда меня спрашивают, какая порода собак лучше для пастушьей работы, я отвечаю: «Ни одна собака вообще не станет работать, если её не растили вместе с овцами в течение критического периода. Требуется, чтобы хищническое поведение проявлялось совсем слабо и угасало без подкрепления. Щенка следует брать в возрасте 4—5 недель, пока его еще можно социализировать нужным образом. Всеми необходимыми качествами могут обладать щенки простой деревенской собаки, питающейся на свалках».

Миграции: распределение и смешение собачьих генов

Поведение хорошей служебной пастушьей собаки формируется в результате взаимодействия факторов среды, генетических и эпигенетических явлений в процессе развития индивида. Поведение первых сторожевых пастушьих собак не имело какой-либо генетической основы. Тем не менее сейчас они рассматриваются как породы, созданные путем отбора на определенные признаки (крупные размеры, светлый окрас, способность к защите скота). Часто задают вопрос: «Какая порода лучше?». В своих исследованиях на базе Гемпшир-колледжа мы изучали породы собак, сравнивая сотни представителей маремма, анатолийских и шарпланинских овчарок; несколько меньше среди изученных собак было тибетских мастифов, каштру лаборейру, больших пиренейских собак, комондоров, кувасов, пули и кавказских овчарок. Поведение взрослой особи формируется средой развития. А чем обусловлены породоспецифические анатомические особенности, тоже, по всей видимости, отражающие приспособленность к охране скота? Древние собаки прошли путь от деревенских форм до современных пород. Каков был этот путь? Вот как описывает внешний вид собак, охраняющих стада, Марк Теренций Варрон:

«… тело крупное, пропорциональное; глаза черные или темно-карие; нос симметричный; губы черные или розовые, не сухие и не отвисшие; морда укороченная, широкая; с обеих сторон видны по два зуба (на нижней челюсти они слегка выступают, на верхней — довольно прямые и менее заметные); остальные зубы, прикрытые губами, очень острые; голова большая; уши широкие, несколько развернутые в стороны; холка и шея толстые; ноги прямые, плюсна удлиненная; лапы широкие, хорошо развитые, при ходьбе уплощаются; когти твердые, загнутые; подушечки пальцев не грубые, а мягкие; спина с прогибом; хвост длинный и толстый; голос низкий».

Это, наверное, первое подробное описание породы. Суть его в том, что нет необходимости в особо крупных размерах и агрессивности, а вот хорошее телосложение и окрас имеют значение. Со времен древнего Рима пастухи уделяли внимание телосложению своих собак. Варрон отмечает, что предпочтителен белый окрас, потому что он заметен в темноте. Конечно, хорошие служебные собаки бывают и не белыми.

По-видимому, древние римляне разводили сторожевых пастушьих собак. Если внимательно не вчитываться в описание Варрона, можно подумать, что древние пастухи вели искусственный отбор в дарвиновском смысле, отбирали лучших собак по определенным признакам (белый окрас и др.) и скрещивали их между собой. Итальянские маремма характеризуются белым окрасом и, возможно, являются очень древней породой.