Будет время – схожу туда, постою…

Нет, вспомнил!!! Бывало, по дороге на нашу остановку мы с Зинкой, полные близкого счастья, наперегонки забегали в ту булочную, святое место, покупали за семь копеек французскую сайку с петушиным гребешком и объедались и гребешком, и мякишем невероятной белизны (помните у Осипа Мандельштама: «белее белого…»), вдруг забыв про всё на свете, распахнув пальто и шарфы, принимались вприпрыжку носиться между колонн Казанского, играя в пятнашки, совсем начисто пропустив нашу остановку и то, зачем шли: наш любимый трамвай длинной змеей, выгнув шею, свистнул нам на прощанье (такой «привет Шишкину») и тяжело, сиротливо двинулся, почти пустой, в обратный путь аж в Стрельну, на другой конец города, но мы были счастливы…

А ведь и правда – «всё Кузнецкий Мост»!!! Прав Грибоедов – всё-то это от книжек, от них одна беда. И сам-то он, неугомонный просветитель и расстрига, сам-то умница, гений, композитор, музыкант, изгнанный из столиц от скверны литературы куда подале. «Грибоед» так и остался узнаваемым только по корявому большому пальцу левой руки с подвенечным кольцом от Нины Ч.

Однако, если причиной отказа Софьи, этой плутовки, слепо полюбившему ее вольнолюбивому начитанному Александру Андреичу Чацкому в том числе и Кузнецкий Мост (выразиться бы проще – да не умею), то для меня и для нашей чертовски теплой взаимной любви тычками и хлебным крошевом в кармане с прекрасной Зинкой (из нашего проходного двора, выходящего на угол Мойки и Невского) девизом был и будет Банковский мост, этот чудо-забавный висячий мост нашего детства и юности через Екатерининский канал (имя доброе, но здесь, как ни крути), который, на наше счастье, прежние «гласные» петербургской думы, власти, заседавшие в Каланче на той же Думской, так и не решились зарыть… Вот он, мост, с четверкой гривастых нечесаных крылатых (острые крылья с полнеба моего Заячьего острова) львят, зубами держащих на чугунных цепях (толщиной, поди, будет в два больших человеческих пальца) не только самый мост с идущими по нему жителями этих мест, пешеходами, гостями, но и по мне (призываю и тебя, читатель, присоединиться) – держат (повторюсь) весь наш Петербург, дабы не быть ему, Петербургу-городку, ни в жисть, ни в смерть, ни в поругание – пусту…

А тут мы с Зинкой Ш. на страже.

Зову и вас, на загляденье, постоять со мной, коллега…

Да! Это старый рассказ, он написан «сто лет в обед», но тогда он был без сапожной мастерской и артелей и без Гоголя. Теперь он у меня весь сложился для этой книги…

Екатерининский канал (в 1923 году переименован в Канал Грибоедова

Джейн

В каком-то году, тут цифра не имеет значенья, я гостил более трех недель в Лондоне у своей коллеги по набоковскому цеху доктора русской литературы и языка Джейн Грейссон (Jane Graysson). Я был много занят, торчал до изнеможения в отделе манускриптов (в поисках Набокова – отца, сына) в библиотеке «Британского музея», а Джейн до ночи работала на своей кафедре, а в субботу на футбольном поле она – вратарь университетской команды. И более-менее свободны для нас обоих были дни воскресные.

И вот в одно такое воскресенье Джейн предложила мне посетить некоторые места Лондона на ее выбор. Я – мигом согласился. Первым делом мы пришли к дому, где жил Герцен и где он написал первые главы романа «Былое и думы», одной из самых моих любимых книг со школьной скамьи, и где он, Герцен, в изгнании, на пару с Огаревым издавал «Колокол», и куда к нему приезжали Тургенев, Достоевский, Гарибальди, Чернышевский… Так себе, жилой дом, и только на фасаде табличка – такое блюдечко – отметина и всё…

Могила Карла Маркса

Вот этот диванчик с плетеной корзинкой в кабинете Зигмунда Фрейда

Вторым адресом было Хайгейтское кладбище – могила Карла Маркса. «Вы родились при социализме, – сказала Джейн, – надо отдать ему дань…» Логично, но не по адресу… Здесь меня поразил стоящий у могилы «карлы-марлы» в скорбной позе мусульманин в характерном белоснежном одеянии с длинными рукавами до пят, одна рука прижата к груди, в другой – утконосые ботинки с блестками, а сам – босой, и великое множество свежих цветов.

Последним адресом моя Джейн выбрала Музей Зигмунда Фрейда. Вот это классно, здесь всё, всё, всё – до капельки мне было внове: и вещи быта, книги и фотографии, коллекции африканских божков и масок, всякая музейная утварь, венская мебель, письма, и почти на каждом шагу предметы иудаизма. Но усталость за день брала свое, и когда мы пришли в одну из комнат квартиры Фрейда, оборудованную под кинозал, где демонстрировали кадры с живым Фрейдом, я ничтоже сумняшеся присел на стоящий у стенки маленький серый просиженный диванчик, сильно напомнивший мне топчан для отдыха в караульном помещении в бытность мою солдатом. То есть – для служебного пользования, ни дать ни взять: сижу, отдыхаю, смотрю кадры, моя Джейн вышла из комнаты. И тут по окончании сеанса неожиданно ко мне на топчан тихо так присела дама – сотрудница музея, в пелерине, заколотой брошью – разлапым жуком, тепло взглянула и негромко с улыбкой произнесла: «On this sofa professor Freid died…» И погладила мне руку, я тут же вскочил как ошпаренный (ужас, ужас, ужас), но не получилось, она мягко остановила меня и вновь улыбнулась. Тут я совсем смутился и вообще как бы совсем примерз к злополучному месту. Но на мое счастье (в данном сюжете – на выручку) в комнату вернулась Джейн, увидев эту картину, нисколько не удивилась и, перекинувшись парой слов с музейной дамой, сказала: «Всё нормально, вы ничего не нарушили – это самое любимое место отдыха профессора, а для них – он всегда жив, здоров и жизнедеятелен».

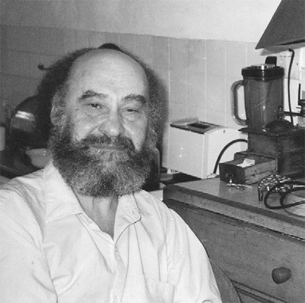

Автор в Лондоне в гостях у Доктора Высшей Школы русского языка и литературы (моего коллеги «по Набокову») – госпожи Джейн Грейссон и ее рыжего кота, где я провел 20 счастливейших дней. Апрель – май 2000 года

Крылатая повесть-рассказ с колёс о дедушке Симхе

Мой дар убог…

Евгений Баратынский

из Дубровников бывш. Витебской губернии в ответ на письмо правнука знаменитого сыровара из Бобринцов бывш. Винницкой губернии и к тому же носящего усы

У меня тоже был дед, пускай не такой, как ваш прадед, но тоже – чист и не промах. Его звали Симха Гиршевич. Правда, когда я трёхмесячным младенцем «застал» дедушку на про́водах в Мелитополь (и уже более «никогда-никогда»), его назвали Семёном Григорьевичем (вот Лев Толстой помнил себя в этом же возрасте и прямо в том признался всему человечеству – так почему ему можно, а мне нельзя хотя бы теперь вам).

Итак, у дедушки Симхи на своем веку было много разных причуд, привычек, слабостей (как у каждого почти действительного человека), кроме одной, покрывающей все остальные, как сказал бы Достоевский, «до нитки». Прожив почти половину жизни, дедушку Симху вдруг обуяла страсть стать настоящим фотографом, причем не просто так фотографом, а фотографом семейным, и потом, став мастером, на перекладных, где его заставала жизнь, открывать фотографии, сначала как «передвижки» такие, на крылатом шарабане, а потом – и целые фотоателье. Вот привалило счастье (классически, по Шолом-Алейхему) так «привалило». Ничего себе! А корень – откуда? Корень, бытийный, живой, дающий плоды, откуда? Не с Луны же он свалился с «недугом» таким. То была «вспышка магния», озарение, столбняк в один миг, решивший его судьбу, или то, что называют profession de foi. Конечно, тут правильно бы было, вооружившись «крылатым» выражением философа Григория Ландау «если надо объяснять – то не надо объяснять» (в моей повести-рассказе будет много такого-сякого «крылатого», только держись да успевай закавычивать), примчаться и помчаться бы дальше чесать свою повесть-рассказ о моем дедушке Симхе, не останавливая «бег времени» (Гораций – Паустовский – Ахматова), и остаться неуязвимым для потомков, однако, в нашем случае можно легко скатиться к навязчивой идее или к простецкому желанию прославиться «на фу-фу» (это что только дуракам записным впору и некоторым дубовым философам). Не проходит тут и желание разбогатеть на модном доходном дельце, деньги – да, не скажи, кому они не нужны, здесь главное другое: каким «макаром» они заработаны (мне помнится, эту же мысль о легких деньгах, нажитом богатстве и интеллигентности высказал как-то в моем присутствии Дмитрий Сергеевич Лихачев, что, мол, именно в этом вопросе надо искать ответ), и тогда выходит, по «лихачевской стезе», что дедушка Симха человек вполне даже неплох, представляю, как ему неловко слышать о себе такое «там», где он сейчас находится. Тогда остается единственное – и скорее всего так оно и есть – тут мне видится (как лотерея, как выигравший билет) – «залог счастья», данный ему свыше, как у Пушкина «с Онегиным моим». Классика! Тут только лови момент, и Симха его поймал, как солнечный зайчик, пускай и на вторую половину своей жизни (а третьей не дано никому). Поймал, но не как в шашках: пух-пух и в дамки, – до карьеры настоящего семейного фотографа было еще далеко. У бобруйчан (моя Мама оттуда родом) на подобный случай озарения есть свое крылатое: «Если уж падать с лошади – так с хорошей». Да-да, так бывает, а вот «удержаться в седле» дедушке Симхе стоило очень больших трудов и сердечных мук, дабы совершить такой кирдык в своей жизни (мне было лет пять, когда я в Цирке Чинизелли на Фонтанке увидел номер китайца Ван Ю Ли, который жонглировал огромными китайскими вазами и тарелками, и ни одна тарелка и ни одна ваза не разбилась; я спросил тогда Маму – как это так, она ответила, что это «не просто, не просто» и дается человеку большим-большим трудом; я почти забыл эти слова, а вот сейчас пригодилось). И «виной» тому – в чистом виде до краев – Любовь (Шекспир, Сонет 117-й). То есть когда нашему юному Симхе (внуку цадика и сыну меховщика и швеи – портнихи подвенечных платьев для еврейских невест плюс жилетов для свадебщиков из Дубровников) посчастливилось влюбиться и сразу полюбить всерьез русую русскую девушку, дочь то ли полицмейстера, то ли еще какого-то главного из ближних к селу Симхи Дубровников. И получить (как наотмашь) взаимность с первого взгляда. Полную. С клятвой – на всю жизнь. Как они разъяснялись, я не ведаю, но белорусский Дубровник – городок ничего себе был! Пять языков (белорусский, идиш, русский, польский, литовский), две синагоги, костел, хедер, реформатское училище, православная церковь, плотина, река, воскресная школа, аптека, большой рынок, открывающий свои ворота с товарами со всех ближних мест и местечек в каждый последний воскресный день месяца (а для молодежи и сватов – смотрины и свадьбы по маю), и откуда вела железнодорожная ветка – с тремя загогулинами прямо в Егупец, в гости к Соломону Шолом-Алейхему, большому писателю, на Крещатик; при сильном ветре с Запада можно было услышать стук колес международного вагона, вызывающий тревогу стариков и зависть юнцов. Одним словом, сердце дедушки и девушки посетила, коснулась, полоснула сильная ответная настоящая любовь! Они открылись, пошли просить благословения. Сначала в церковь, потом в синагогу и потом – обратно, но нигде не нашли удовлетворения или даже союзника. Родители, как малые дети, они тут ни при чем, берите выше – если ни рабай, ни батюшка отец Паисий не вняли даже такому «неумолкаемому» (О. Мандельштам) факту, что у Симхи и у Марии были родимые пятна на одной той же левой руке, только у жениха прямо чуть повыше локтя, а у невесты чуть пониже, – разве не аргумент, что они наречены «свыше», с момента рождения. Покруче любых метрик… Рабай сослался, что в Торе на этот счет ничего нет, а отец Паисий и смотреть не стал на эти «пятна» – просто махнул рукой и пошел проверить, хороша ли вода в купели – это был день крестин, хотя Симха был уже готов креститься, а его невеста стать чуть ли не еврейкой, но какой-то миг был потерян и никто в таком большом городе не был рядом, что надо делать в первую очередь, во вторую… И тогда они решили бежать, как говорится, «на босу ногу» – по «железке». Их догнали, накрыли, застукали; невеста чуть не в петлю, и ее увезли быстро (бекицер) силком куда подальше от греха, в деревню на Псковщине, отсюда не достать, а дедушка Симха сам ушел куда глаза глядят, чем сильно огорчил своих родителей с их планом на вырост посадить сына за кассу в своей скобяной москательной лавке и женить на замарашке Зинке (Зеле), рыжей дочери богатого мельника Пейсаха Шиловицкого (и его жены Берты), живших поблизости, которую они, оказывается, берегли для Симхи чуть ли не до появления его на свет (на полгода раньше Зели-Зинки), и о чем они, «жених и невеста», до времени и знать не знали (не скажите – Зеля подросла и вдруг стала статна, красива, не как замарашка; она еще вернется на эти страницы, запомним ее). И след его простыл. Начисто и надолго.