Пушкинская же сказка (как и написанная той же осенью «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях») близка к европейской традиции, ближе всего, как установил М.К. Азадовский, к варианту, изложенному в сборнике сказок братьев Гримм. Как и у Гриммов, у Пушкина желания исполняет рыбка (в немецкой сказке – камбала), в его сказке сохраняется последовательность исполнения желаний, так же изменяется морской пейзаж по мере роста аппетитов старухи – от тишины к буре. Однако русский поэт очень значительно отступает от немецкого источника: сказка написана не прозой, а нерифмованным белым стихом, и в ней очень различаются характеры старика и старухи. Одну автор делает властной, алчной и жестокой, в другом оттеняет смирение и покорность до полного порой порабощения, и это сразу придает сказке русский, а не европейский колорит (у Гриммов старик и старуха вместе пользуются благами, дарованными волшебной камбалой, за что оба и наказаны). Кроме того, Пушкин сокращает цепь желаний (старуха в немецкой сказке пожелала стать богом и папой римским, что ни в какой мере не свойственно русскому сознанию) и вводит конкретные детали русского народного быта, в том числе и деревянное корыто, которого, конечно, нет у Гриммов, – с него он начинает и заканчивает им свой рассказ (Азадовский М. Источники сказок Пушкина // Пушкин. Временник пушкинской комиссии. Т. 1. М.-Л. АН СССР, 1936).

Черты национального характера, общее представление о русской жизни, сам склад русских понятий настолько преобладают в сказке, что она гораздо раньше других сказок Пушкина была усвоена устной традицией. Уже в сборнике сказок Афанасьева, материалы для которого собирались в 1840–1850 годы, напечатана сказка, настолько повторяющая пушкинскую, что ее долго считали единственным на русской почве источником «Сказки о рыбаке и рыбке». И только исследования Азадовского положили конец этому заблуждению. Сегодня хорошо известно, что из всех пушкинских сказок на устную традицию целиком опирается только «Сказка о попе…» (она вся из устной поэзии), в других случаях важную роль играют западно-европейские, книжные и почерпнутые из них международные фольклорные сюжеты.

В ту же болдинскую осень 1833 года, в начале ноября, написана «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», история создания которой не совсем ясна, потому что не сохранилась большая часть черновиков. Судя по рукописям, в деревне Пушкин работал только над второй половиной сказки. А где сочинял первую? Существует предположение, что задумал и начал сочинять сказку поэт еще в дороге, которая в ту осень была для него очень длинной, ведь он совершил многонедельное путешествие в Поволжье и на Урал, до Оренбурга и Уральска, и потом уже приехал в Болдино. Я.Л. Левкович склонна видеть в обращении к жене (31 августа 1833 г.): «Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете – а душу твою люблю я еще более твоего лица», – некие переклички и подступы к сказке о мертвой царевне, и предполагает, что работа над сказкой началась еще в дороге. Знать этого мы не можем, но предположение красивое, тем более что сам поэт сообщал жене с дороги: «…я уже и в коляске сочиняю…».

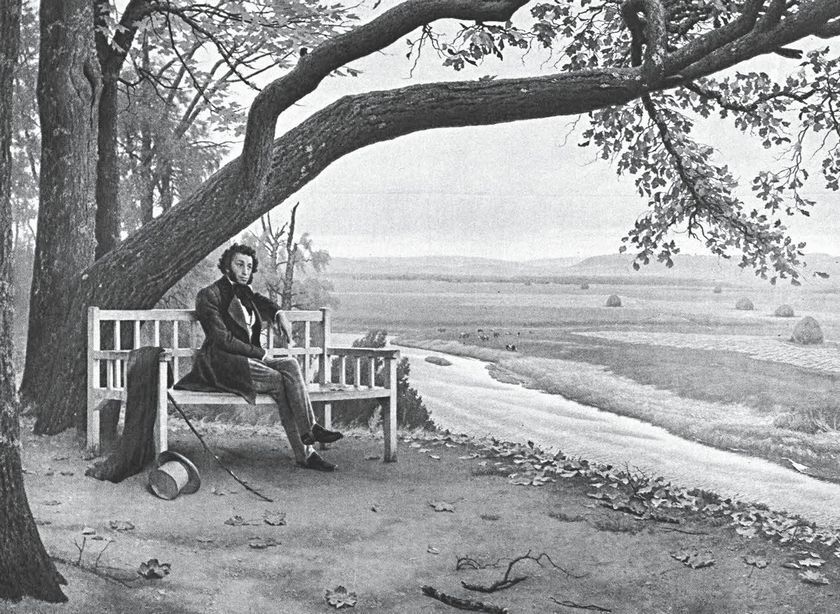

А. Лактионов. «Вновь я посетил…». 1949

Иногда утверждается, что источником для работы послужила запись няниной сказки «Царевна заблудилась в лесу», сделанная в 1824 году. Однако пушкинская запись сюжетно соответствует только второй половине сказки и то отчасти, с момента блуждания царевны в лесу, а о событиях первой – рождении царевны, смерти ее матери, зависти мачехи, присутствии волшебного зеркальца – в ней нет упоминания. И вообще дальние аналогии «Мертвой царевны» в русской сказочной традиции имеют другой вид. Чаще они связаны с сюжетом об оклеветанной девушке, а мотив соперничества в красоте присутствует обычно как противопоставление родной дочери и падчерицы в глазах матери.

«Сказка о мертвой царевне», как и «Сказка о рыбаке и рыбке», восходит к гриммовской сказке, с которой Пушкин был знаком по тому же французскому переводу Галлана (там она имеет название «Boule de neige», что в русском переводе значит «Белоснежка»). Сохраняя основные мотивы, Пушкин меняет многие детали и гриммовского текста, и няниного варианта: царевна у Пушкина попадает в дом к семи богатырям в лесу, а не в замок к двенадцати гномам, опущены все типично волшебные детали из записи 1824 года (вражда «своих» богатырей с чужими, оставленные царевне платок, сапоги, шапка, которые могут служить знаками того, живы ли ее названные братья, нападение на лесной дом «чужих» богатырей и сонные капли, которыми царевна их «угощает» и др.), правда, оставлен намек на «богатырские забавы» названных братьев царевны («Сарацина в поле спешить»). Зато введена в сказку фигура жениха, королевича Елисея, отправляющегося на розыски пропавшей невесты; этого мотива и такой фигуры не знает русская сказочная традиция. Но она свойственна европейской, и оттуда же заимствовано обращение Елисея за помощью в поисках невесты к солнцу, месяцу и ветру.

Как и в «Сказке о рыбаке и рыбке», русский колорит, русская лексика, соответствие всего происходящего в «Сказке о мертвой царевне…» русским понятиям не оставляют ни малейшего намека на ее европейское, нерусское происхождение. То же можно сказать и о последней сказке Пушкина, происхождение которой еще более замысловато, чем двух названных.

В сентябре 1834 года Пушкин последний раз приезжал в Болдино, и в ту осень он написал одну только «Сказку о золотом петушке», которая целое столетие вызывала вопросы своим «непонятным» происхождением и считалась самой загадочной пушкинской сказкой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.