Касаясь совершенства баланса между процессами синтеза и деструкции, осуществляемыми в мате, уместно вспомнить еще одно высказывание Вернадского, сделанное им в 1931 г: «Первое появление жизни при создании биосферы должно было произойти не в виде появления одного какого-либо организма, а в виде их совокупности, отвечающей геохимическим функциям жизни». Похоже, что и это предсказание теперь тоже находит подтверждение.

Каковы же были условия существования этих древнейших прокариотных экосистем? Они традиционно считались подводными (морскими) до тех пор, пока И.Н. Крылов и Г.А. Заварзин (1988) не выдвинули ряд аргументов в пользу наземного образования докембрийских строматолитов. В дальнейшем палеонтолог А.Г. Пономаренко (1993) поставил вопрос о том, что такое вообще «море» и «суша» применительно к глубокому докембрию – раньше это просто никому не приходило в голову. Дело в том, что в отсутствие высшей наземной растительности скорость водной и ветровой эрозии должна превышать современную во много раз. Незащищенные наклонные субстраты при этом будут размываться очень быстро, и ландшафт окажется состоящим из практически вертикальных скал и почти горизонтальных равнин, простирающихся на огромные площади и лишь незначительно превышающих уровень моря. Так что, по всей видимости, в те времена на окраинах континентов формировались обширные мелководные бассейны с постоянно меняющимся уровнем воды и без настоящей береговой линии. Именно в этом «вымершем» ландшафте, не являющемся ни сушей, ни морем в современном смысле, и процветали строматолитовые экосистемы.

Помимо бентосных прокариотных экосистем, представленных матами, все это время существовали и планктонные, состоящие из сферических одноклеточных водорослей – акритарх и шарообразных колоний, напоминающих современный Volvox. Следует помнить, что название «акритархи» не соответствует какой либо таксономической группе водорослей – такой, как эвгленовые, диатомовые и т.п.; это собирательное название для микроорганизмов со стойкой, но неминерализованной оболочкой. Первые планктонные организмы появляются в палеонтологической летописи 3,5 млрд лет назад – одновременно со строматолитами.

Именно в планктонных экосистемах произошло в середине протерозоя (около 1,9-2 млрд лет назад) событие, ставшее ключевым для дальнейшей судьбы биосферы. В это время в составе фитопланктона появились такие акритархи, которых считают первыми на Земле эукариотами. Заключение об их эукариотности первоначально основывалось на размере клеток (они превышают 60 мкм, тогда как практически все известные прокариоты со сферическими клетками мельче 10 мкм), однако позже на Среднесибирском плоскогорье (местонахождение Мироедиха) удалось собрать множество экземпляров уникальной сохранности, на которых удалось реконструировать процес ядерного деления. А недавно в одном из австралийских нефтяных месторождений сходного возраста (1,7 млрд лет) были обнаружены стеролы – вещества, которые синтезируются только клеточными ядрами.

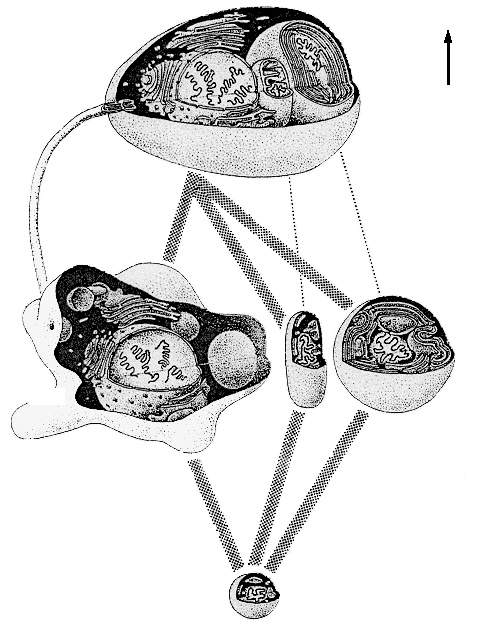

По поводу происхождения эукариотов большинство исследователей придерживается гипотезы симбиогенеза. Идея о том, что растительная и животная клетки являют собой «симбиотический комплекс» была впервые высказана К.С. Мережковским (1909) и затем обоснована А.С. Фаминцыным (тем самым, который ранее, в 1867 г, доказал симбиотическую природу лишайников); автором же концепции в ее современном виде считают Л. Маргулис. Концепция состоит в том, что органеллы, наличие которых отличает эукариотную клетку от прокариотной – митохондрии, хлоропласты и жгутики с базальным телом и микротрубочками – являются результатом эволюции некогда независимых прокариотных клеток, которые были захвачены клеткой-хозяином (тоже прокариотной) и не «съедены», а превращены ею в симбионтов. Предполагается, что роль клетки-хозяина выполняла крупная факультативно-анаэробная бактерия-гетеротроф. Проглотив однажды мелких аэробных бактерий-гетеротрофов, она начала использовать их в качестве «энергетических станций», перерабатывая с их помощью свою органику по более совершенной технологии (дыхание вместо брожения), что позволило ей получать из каждой молекулы глюкозы 38 молекул АТФ вместо двух. Союз был выгоден и для «рабов»-аэробов, получивших взамен гораздо более совершенный источник «топлива»: органику, добываемую крупным хищным хозяином. Далее к поверхности хозяина прикрепилась другая группа симбионтов – жгутикоподобные бактерии (Маргулис полагает, что это было нечто вроде современных спирохет), которые резко увеличили подвижность хозяина – в обмен на возможность «подсоединиться к единой энергосистеме». Поглотив же затем подходящих мелких фотоавтотрофов – цианобактерий, хозяин получил возможность получать органику не путем активного поиска ее во внешней среде, а просто, так сказать, посидев немного на солнышке. Этот переход до некоторой степени аналогичен происходившему в человеческой истории переходу от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию. Гипотеза эта выглядит достаточно фантастично, однако имеет серьезные обоснования.

РИСУНОК 18. Схематическое изображение симбиогенеза.

Дело в том, что аналогичные процессы происходят и в современном мире. Например, инфузория-туфелька может содержать в качестве «домашнего животного» зеленую водоросль хлореллу. Инфузория не трогает «домашнюю» хлореллу, но немедленно переваривает любую «дикую» клетку того же вида. Хлорелла же образует внутри хозяина строго фиксированное число клеток, и через несколько поколений теряет способность к самостоятельному существованию.

С другой стороны, сходство митохондрий и хлоропластов с бактериями далеко выходит за рамки чисто внешнего (и те, и другие – овальные тела, окруженные двойной мембраной, на складках внутреннего слоя которой локализованы пигменты с дыхательными или фотосинтетическими функциям). Дело в том, что эти органеллы имеют собственную ДНК, причем не линейную (как хромосомная ДНК самой эукариотной клетки), а кольцеобразную – такую же, как у настоящих бактерий. В момент клеточного деления митохондрии и хлоропласты не создаются клеткой заново, а размножаются сами, как настоящие одноклеточные организмы. При этом степень их самостоятельности такова, что они вполне способны существовать и размножаться и в чужих клетках: например, хлоропласты легко размножаются в курином яйце.