Увлекшись делом, я и не заметил, что туман поредел. Вдруг бабахнуло над головой — да так, что в ушах зазвенело и перехватило дыхание. Но миг — и напряжение разрядилось: надо мной — крутое белое облачко с цыплячьей желтизной. «Шрапнель», — сказал я себе, радуясь, что цел остался. Я знал приметы шрапнельного снаряда: лопнув в воздухе, он выбрасывает сноп в сотню пуль, но не вниз, а по инерции полета вперед, где пули ударяют на пространстве обширного эллипса…

Знал приметы — да от неожиданности сердце екнуло. Привычки еще нет — впервые я близ места, где непосредственно идет война.

Продолжаю работу, но стал осторожнее. Удивило то, что немцы из пушки и раз, и два, и три ударили по мне, отдельному человеку. Не поскупились на снаряды. А у нас-то, сам видел на батарее: в действии одна пушка из четырех, остальные в чехлах. Снаряды на строгом учете у командира батареи. Артиллеристы коротают время за преферансом.

Ползал я, продолжая съемку, ползал — да чуть в яму не свалился. Едва успел отпрянуть… «Да это окоп… Чей же?» На двухверстке, которая у меня с собой, ничего не обозначено. Вынул револьвер, держу наготове, прислушиваюсь, что там в окопе… Начинаю различать голоса, счастливый случай — наши!

Лежу, удобно опершись о тыльный валик. Интересно посмотреть передовой окоп, как он есть, не в учебнике. Вижу — мелковат, до полного профиля не доведен, только для стрельбы со дна, но оборудован чистенько: нигде не завален, одет внутри жердями. Есть ниши для боеприпасов и для солдатской утвари. Окоп размером на взвод, значит, хозяином здесь унтер-офицер. Видать, к солдатам внимателен.

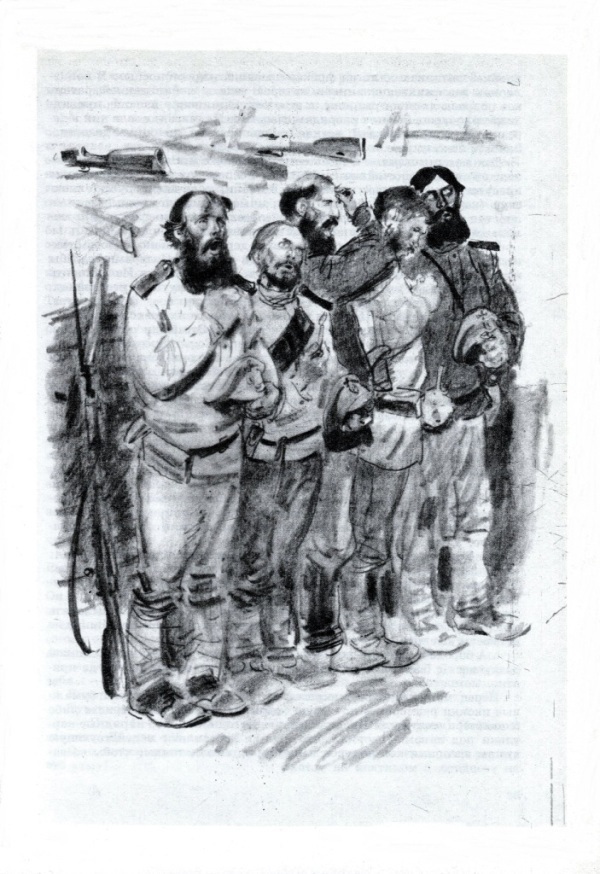

Пока я начертание окопа переносил на планшет, послышалось пение — здесь же в окопе, только за траверсом, завели что-то церковное… Любопытно. Не вставая, чтобы опять не сделаться мишенью для немцев, я ползком передвинулся вдоль валика и увидел: вот они, певцы. Бородатые пожилые солдаты, держа фуражки по правилу «на молитву» — в левой полусогнутой руке, поют и крестятся, истово закатывая глаза к небу. Хор уже сладился, а ведь поглядеть — старики. Иные совсем лысые, у других крупные глубокие морщины или худоба старости…

Сосредоточенные на молитве, люди меня не замечали, а я сразу же обратил внимание на неряшливость в одежде солдат. Странно: окоп аккуратный, а люди одеты плохо. Гимнастерки грязные, видать, давно не стираны, задубели даже — и ни одной целой: то в дырах, то с лоскутками оторвавшихся заплат. Подпоясаны кто чем: у одного — форменный ремень, у другого — веревка, у третьего — обрывок телефонного провода… Портки и того хуже. Обуты солдаты на босу ногу в «американки» без шнурков.

«Что же это такое? — подумал я, озадаченный. — Говорим: «Доблестный русский солдат», а люди в рванье!» Пришли на ум разговоры о темных проделках интендантов… Но мне плевать на интенданта. Я вижу перед собой солдата. Оторвалась пуговица — пришей новую. Иголка с ниткой у тебя в фуражке. Протерлась дыра на локте — поставь заплату. Вот как поступает исправный солдат. Пример — мои саперы во взводе. А здесь, среди пехотинцев, каждый будто нарочно старается выглядеть поплоше, побезобразнее… И в рачительности здешнего унтер-офицера я уже усомнился.

Но вот на фуражке ближайшего ко мне бородача замечаю не только солдатскую кокарду. Повыше кокарды, на тулье, блеснул большой латунный крест. Ага, новый солдатский знак. Мне довелось видеть его в батальоне. Начальник вещевого довольствия приносил, показывал любопытствующим. Крест из-под штампа, и на каждом из четырех его крыльев выбито: «За веру — царя — и — отечество». Бляха обозначала, что это ратник, то есть человек, когда-то бывший солдатом. С горькой иронией ратникам дали на фронте прозвище «крестоносцы». В канцеляриях воинских начальников, которые ведали мобилизацией, ратников подразделяли на разряды, и эти, которых я вижу в окопе, принадлежали, похоже было, к разрядам самым последним — после них в деревне хоть шаром покати: ветхие старцы на печи, женщины да дети… Значит, некому уже и хлебом кормить Россию…

Так я размышлял — и тут же пугался своих мыслей. «Но, быть может, это опытные, стойкие солдаты? — поспешил я найти оправдание присутствию бородачей в окопе. — Воевали, конечно, в русско-японскую (когда мы были позорно биты); иные, возможно, ходили еще на приступ турецких крепостей при Скобелеве… Но это же дремучее прошлое — и вооружение, и законы войны, конечно, изменились!»

Нет, не вижу оправдания разорению деревни. Словно мало в стране молодых. Да прикажи хоть мне — и я только в Питере набрал бы не одну дивизию здоровенных молодцов. Из дезертиров. Их и ловить не надо — все на виду: слоняются по Невскому, кутят в ресторанах. Это сынки богатых родителей — помещиков, купцов, фабрикантов, крупных чиновников. Папаши тайком откупили их от солдатчины и определили на местечки, где пули не летают. Это были организации, в изобилии возникшие в войну, например «Союз городов» и «Союз земств», и тому подобные союзы и комитеты. Все они поначалу намеревались облегчить участь солдат в окопе. Казна одевает солдат, обувает, кормит, а общественная организация, мол, сверх порции и мясца ему добавит, а в кашу — маслица, да и портянки, мол, лишние окопнику не помешают, особенно зимой, и фуфайка, и одеяло.

Однако среди благонамеренных деятелей союзов объявились люди бесчестные. Под видом помощи солдату стали сбывать в армию гнилое сукно, зацветшую крупу, протухшие мясо и рыбу, наживая миллионы.

Этих господ в военной форме в насмешку прозвали земгусарами. Самоуверенные, наглые, они, добившись права носить погоны наподобие офицерских, проходу не давали солдатам на улице, требуя, чтобы те отдавали им честь. Комендант города журил земгусаров за самоуправство, а что толку? Богатей всегда прав.

Вот этих субчиков я бы и повымел из ресторанов да пивных. Мол: «В руках у тебя кий — клади его на бильярд, получай винтовку!» Или: «Сидишь за бутылкой шампанского — встать! Вот тебе граната «бутылка» — и марш на фронт!»

Негодую, возмущаюсь… Но никто же не пошлет меня выловить мордастых дезертиров хотя бы в Питере. Видать, устройство мира — не моего ума дело…

…А бородачи в окопе поют и поют. Я неверующий, еще мальчишкой разругался с богом начисто, но послушать складное пение всегда приятно.

Перед молящимися — «иконостас». К жердям приколоты бумажные иконки размером с почтовую открытку. На них лик Христа либо богоматери, святителя Николы и других угодников. Это нарядные картинки под лаком. Говорили, что иконки доставляют в действующую армию вагонами как подарок императрицы солдатикам: чтобы воевали усерднее, с молитвой на устах.

Кое у кого из бородачей затеплились в руках восковые свечи. Еще торжественнее стало в окопе. Иные падали на колени, клали земные поклоны. Голоса окрепли, моление шло уже по полному чину.

А вот и начальство. Из-за траверса окопа вышел унтер-офицер и остановился, чем-то озадаченный. Грудь в Георгиевских крестах. Я вгляделся: два серебряных, третий золотой. Вот он, доблестный русский солдат! На душе повеселело… Одет человек, в полную противоположность ратникам, не кое-как, а с тщанием. Даже выгоревшая на солнце гимнастерка сидела на его ладной фигуре без морщинки, туго подпоясанная ремнем с начищенной до жара бляхой. Брюки, сапоги — чистенькие, исправные — дополняли обмундирование. И весь вид его как бы говорил: даже живя в земле, кочуя в норах, можно соблюдать себя, было бы желание.

И усы мне понравились: были с надломом у краев рта и лихо закручены кверху. Любовался я геройским унтер-офицером, а сознание отравляла мысль: «Много ли вас, голубчики, уцелело за годы войны? То-то пыхтим да кряхтим теперь, не можем немца одолеть…»

Облик доблестного воина я схватил за какие-нибудь секунды, а в рассказе получилось длинно… Но продолжаю. Внезапно появившись в окопе, унтер-офицер при виде молящихся гневно нахмурился. На бронзовом от загара лице его хищно сверкнули белые зубы. Я почувствовал: «Быть беде…» Но то, что произошло на деле, не в силах было бы предугадать никакое воображение…