В разные времена совершенно различные товары, среди которых были чай, ром, жевательная резинка или шкурки животных становились популярными формами денег[40]. Так, финское слово raha «деньги» произошло от средневекового термина, обозначающего беличьи шкурки. Точно так же «бакс» (buck), как называют американский доллар, когда-то был настоящей оленьей шкурой (buckskin), которую продавали охотники за мехом. Английское слово salary «зарплата» происходит от латинского слова salarium, как называлась пайка соли, выдававшаяся римскому солдату; так что быть «достойным своей соли» означает быть достойным того, что вам платят. Деньги коренных американцев или вампумы представляли собой раковины (shell), нанизанные вместе на шнуры, что, возможно, и способствовало появлению использующейся до сих пор фразы shell out cash «выложить наличные»[41].

Когда мы говорим, что деньги не растут на деревьях, мы забываем изобретательных мезоамериканцев[42]. Первые европейские исследователи удивлялись тому, что жители Нового Света ценили какао выше золота и использовали его в качестве денег (рис. 1.6). Один летописец XVI века писал: «Я прекрасно понимаю, что люди со слабым воображением обвинят меня в фантазиях, когда я рассказываю о деревьях, приносящих деньги»[43]. Он называл их «счастливыми деньгами» и превозносил удовольствие, получаемое от них[44]. Конечно, мы с вами не можем выпить наши деньги, как майянские аристократы, однако мы можем таинственным образом превращать кусочки бумаги, пластика, дешевых металлов или даже неосязаемый цифровой код в чашку дымящегося какао. С самого начала процесса приручения животных и ведения сельского хозяйства крупный рогатый скот и другие живые существа служили валютой для человека.

Рис. 1.6. Автор со стручком какао и его семенами, использовавшимися в качестве денег в ранней Мезоамерике. Фотография Б. Корды.

Римляне вообще называли богатство pecunia, хорошо зная, что оно происходит от pecus «скот»[45]. Этот же корень объясняет и английский термин pecuniary «денежный». Ровно поэтому англичане называют бедняка cowless, то есть «безкоровным», а техасцы опишут пустозвона выражением all hat and no cattle «сам в шляпе, а скотины не имеет». Когда мы в денежном смысле употребляем термин «капитал», то и он имеет прямое отношение к движимому имуществу и скоту, поскольку происходит от латинского caput «голова (скота)». Сродни ему и английское слово fee «плата» или «взнос», восходящее к древнеанглийскому feoh «домашний скот». Как следствие, всякий раз, когда кто-то привлекает капитал, платит взносы или удовлетворяет иные свои денежные потребности, тот самый скот вновь «разбредается» по нашим финансовым рынкам.

Зачастую деньги были живыми существами, а в некоторых культурах они даже могли иметь душу. Ярким примером такого отношения являются деньги Западной Африки, называющиеся ки́сси (рис. 1.7)[46]. Эта валюта, которую начали изготавливать в конце XIX века из скрученных железных стержней, имела на одном конце «ухо» (нлинг), а на другом «ногу» (ко́до). Когда стержень ломался, то он терял всякую ценность и уже не мог обращаться в качестве валюты, если только шаман не «исцелял» его должным образом. Его ритуал восстанавливал сбежавшую душу денег и возвращал стержню силу. Европейские колонизаторы отменили обращение кисси, но они до сих пор используются в церемониальных обрядах.

Рис. 1.7. Железные деньги кисси из Либерии. ANS 0000.999.75838. Воспроизводится с разрешения Американского нумизматического общества.

Вера в духовные качества монет сохраняется в разных формах. Она встречается в виде захоронения монет как вотивных кладов[47], утверждений об общении с умершими через найденные монеты, помещения «счастливого» пенни в пенни-лоферы[48], бросания денег в колодец желаний или же создания связок монет по фэн-шую[49].

Рис. 1.8. Монетное дерево, Мейлскот Вуд, Глостершир, Великобритания. Источник: David JC/Shutterstock.com.

Интересным примером в этом ряду являются так называемые «монетные деревья», распространенные на Британских островах (рис. 1.8)[50]. За последние три столетия сотни такого рода деревьев, пней и бревен были забиты тысячами монет. По большей части это совсем недавняя человеческая деятельность, которая демонстрирует поныне продолжающуюся эволюцию. Первоначально монеты забивались в дерево для ритуального исцеления, однако сегодня эта практика поддерживается только в виде простого подражания. Люди, проходящие рядом с монетными деревьями и незнакомые с их историей, тем не менее не желают уклоняться от нее, чтобы не навлечь на себя беду [51].

Магия и тайна

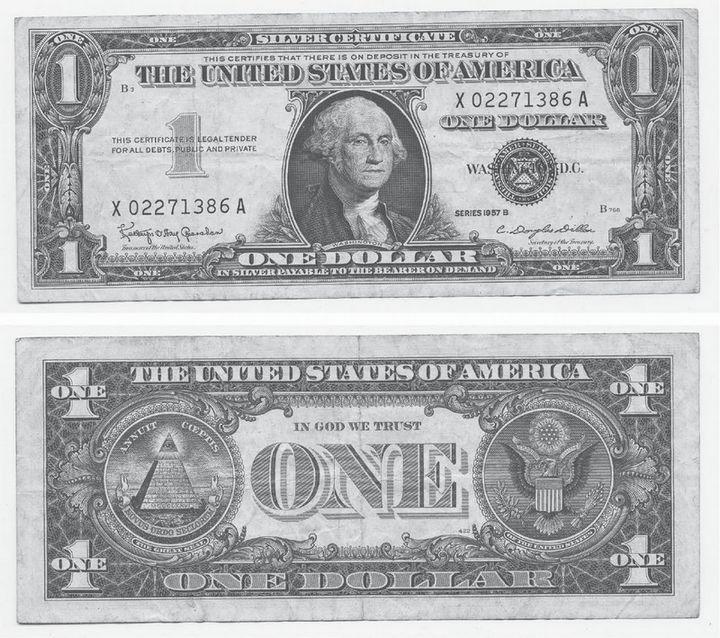

Деньги, в виде бесчисленно разнообразных форм, функционируют как сложные мысленные конструкции, которые в любой момент могут выйти за пределы присущих им экономических ролей, начав дополнительно обслуживать духовные, политические, церемониальные или судебные потребности человека. Деньги представляют собой почти что универсальный концепт, хотя они и явно ограничены культурными условностями, так что деньги одного человека могут быть лишь пачкой жевачки для другого. Такие черты делают деньги восхитительно загадочными и волшебными, выводя их за рамки большинства повседневных предметов. Если магия – это вера в то, что обычные вещи обладают удивительными способностями и могут таинственным образом влиять на события, то зачем нам волшебные палочки и волшебники? Колдовство уже наделило бесполезные в других отношениях металлические диски и пластиковые карточки удивительной силой вызывать еду или погашать долги. Но вот вопрос – почему многие из нас верят в активы, которые нельзя ни увидеть, ни потрогать, и доверяют алхимии цифровых аккаунтов, производящих предметы первой необходимости? Что означают странные заклинания и символы, которые наделяют один малозаметный объект силой другого – как, например, фраза «Decus et tutamen» («Украшение и защита») и крылатый дракон в Британии или же американское «Annuit cœptis» («Он одобрил начинания») и всевидящее око, выглядывающее из-за недостроенной пирамиды (рис. 1.9, оборотная сторона)?

Рис. 1.9. Бумажный доллар, США, 1957 год. Джордж Вашингтон / Cимволы. ANS 1978.30.10. Воспроизводится с разрешения Американского нумизматического общества.

Когда вспыльчивый дядя Гарри Поттера запер его в чулане и нагло заявил, что «волшебства не существует», он забыл о своих собственных фунтах и пенсах. Везде, где карманы и кошельки набиты купюрами и где позвякивают монеты, там нет магглов, ибо покупать что-либо за деньги – значит заниматься магией. Глубокая ирония заключается в том, что повседневные деньги дяди Вернона гораздо более заколдованы, чем волшебная валюта Гарри Поттера. В хранилищах Гринготтса предположительно хранятся монеты из чистого золота (галеоны), серебра (сикли) и бронзы (кнаты) – но ведь это кусочки металлов, имеющих ценность независимо от того, отчеканены они в монеты или нет. Напротив, власть бумажных денег дяди Вернона основана исключительно на слепой вере в своего рода экономическую абракадабру. Некоторые специалисты называют деньги такого рода «фиатными», потому что их покупательная способность проистекает не более чем из официальной декларации, делающей их таковыми, ведь слово fiat на латыни означает приказ «Да будет сделано!». Иные называют такие деньги «кредитными», что восходит к латинскому глаголу credere, означающему «верить» или «доверять»[52]. Продавец в магазине спрашивает Вернона: «Наличные или кредит?» чтобы офрмить ему счет-фактуру, однако истина заключается в том, что и наличные деньги Вернона тоже представляют собой кредит: с начала употребления фиатных денег он больше не отдает ничего ценного в обмен на бензин и продукты[53].