В двадцатые годы постоянным жанром в живописи и графике Петрова-Водкина стал пейзаж. Он и пейзаж понял тогда как инструмент философского познания мира и собственных творческих возможностей. «На Афрасиабе, — писал он в „Самаркандии“, — производил я наблюдения и опыты над проблемой пространства. Любовался и постигал восточную бирюзу»[191].

Девочка на пляже. Дьепп. 1925. Холст, масло. ГРМ

Главным образом через пейзаж решал художник тему Самаркандии — строил свою художественно-философскую концепцию жизни в природе, в полном согласии с ее формами, ритмами, колоритом. Эта пластически выраженная мысль разлита по всем этюдам с изображением самаркандских улиц, фруктовых натюрмортов, портретов мальчиков на зеленых фонах. Она сконцентрирована и приведена к художественному итогу в полотне «Шах-и-Зинда», в котором в единый цельный образ сведены самобытная логика древней азиатской архитектуры, вечный мир природы в золотом и голубом двузвучии его характерного колорита и задумчивое непроницаемое лицо мальчика, как символ притягательной, манящей, но так и не открывшейся художнику-европейцу до конца тайны Востока. На появление новых работ интересно отозвалась Мариэтта Шагинян, по-видимому, планировавшая монографию о Петрове-Водкине. Она писала: «Последние картины мастера наводят на любопытную мысль о соотношении между „ясновидением“ краски и „статичностью формы“. Дело в том, что ясные и полные („насыщенные“) краски Петрова-Водкина, чуждые и даже враждебные всякому цветовому хроматизму, оттеночной смене цветовых тональностей, переводящих постепенно одну краску в другую, — эти прямые, „перпендикулярные“ к зрителю краски неизбежно ведут к статическому положению предмета, к той стынущей неподвижности фигур, которая давно уже характерна для Петрова-Водкина. <…> Источником статического чувства формы у Петрова-Водкина явилось солнце»[192].

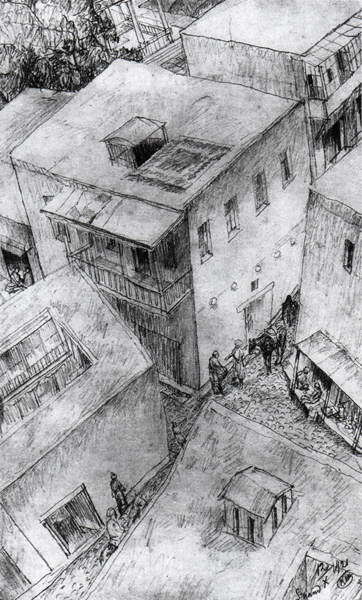

Самарканд. Крыши. 1921. Бумага, графитный карандаш. Частное собрание

Мальчики на фоне города. 1921. Холст, масло. Частное собрание

В пейзажных работах Петрова-Водкина особенно наглядно проявляется его чувство стиля, ощущение культуры, казалось бы, целиком поглощенное у этого мастера яркой самобытностью собственной манеры. Так, в самаркандском цикле господствует фресковая блеклость, передающая и выбеленность пустынных пейзажей и воспоминание о колорите древних росписей.

В изяществе акварельных и тушевых пейзажей Франции — «Наше жилище», «Вид с балкона», «Деревенская улица», «У мельницы» (ГРМ), «Порт в Дьеппе» (ГТГ) — можно ощутить богатство рафинированной живописной культуры этой страны. Иначе строит он пейзажи средней России: в плавности очертаний холмов, озера, деревьев — в многоплановости камерного пространства, в сближенной гамме золотисто-коричневых оттенков («Весенний этюд в Шувалове») или в гармонии локальных красно-сине-зеленых цветов («В Шувалове», «Фантазия») — тихое очарование этой природы. Художник тонко чувствовал связь исторических художественных культур с пейзажной средой, писал об этом в «Пространстве Эвклида». Сам он чрезвычайно остро переживал связь человеческого и пейзажного начал в культуре и в жизни: понимал невозможность вычленения, отделения одного от другого.

Неразрывность и драматизм этой связи пытался Петров-Водкин раскрыть в картине «Землетрясение в Крыму» (1927–1928), написанной по личным впечатлениям. В ней мастер хотел передать выношенное им в течение всей жизни чувство прекрасного величия и грозной власти космоса над человеком как частью природы. Сам он с юных лет с восторгом воспринимал любое проявление планетного, космического начала: комету 1910 года, затмение солнца, извержение вулкана. В повести «Хлыновск» есть специальная глава, названная автором «Космические впечатления», где описано затмение солнца, комета Биелы и пр.[193] Существует мнение, что художник поднимался на Везувий, чтобы почувствовать его дыхание, приобщиться к его грозной стихии. В его восприятии различных проявлений космических сил главным было воодушевление от близости к силам Вселенной. Мысли о реальной опасности землетрясения, страх за жизнь и здоровье близких и на этот раз смешивались в нем с восторгом причастности к могучему дыханью мироздания.

Чупан-Ата. Иллюстрация к очерку «Самаркандия». 1922. Бумага, тушь, перо. Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

Шах-и-Зинда. 1921. Холст, масло. ГРМ

В Шувалове. 1926. Холст, масло. ГРМ

У мельницы. 1924. Бумага, графитный карандаш, акварель. ГРМ

Землетрясение в Крыму. 1927–1928. Холст, масло. ГРМ

В картине «Землетрясение в Крыму» художник попытался передать оба начала: страх людей, разнообразие в проявлении их чувств перед лицом опасности и красоту особого состояния природы. Нельзя сказать, что эта задача была решена полностью. Он смог показать красоту мужества и готовность к самопожертвованию матерей, заслонившие в них природный страх перед стихией, сумел через организацию освещения придать сцене особую торжественность. Во всяком случае, она не воспринимается как спасение от бомбежки. Однако, представляется, «слишком человеческое», жанровое начало помешало художнику воплотить свое острое и индивидуальное переживание связи с космосом, найти в этой теме единственную, убеждающую всех пропорцию общего, философского и трепетно личного, индивидуального.

«…Предо мной вскрылся организм картины: я увидел „композицию“»

В лучших своих картинах на темы истории и революции Петров-Водкин умел найти пропорцию, грань отдельной жизни и истории, конкретности индивидуального лица и характера и социально-типового начала в человеке. Он абсолютно ясно осознавал эту задачу, тщательно выбирая типаж для своих полотен. Как и в предыдущие десятилетия, образ будущей картины рождался в воображении мастера сначала в целом — в определенности эмоционального содержания — и лишь позднее облекался плотью конкретных характеров, действий, деталей… Как уже говорилось выше, специфичным для второй половины творческой жизни художника было возникновение сюжетного замысла во многих случаях из эмоционально-образной атмосферы натюрморта.

«Синяя пепельница лежит на зеркале, — объяснял Петров-Водкин студентам. — Этот натюрморт является предначертанием, предработой картины „После боя“. Я произвожу как бы репетицию и на этом основании строю дальнейшую картину»[194]. Живописец решал этот натюрморт 1920 года на остром переживании контраста двух миров: реального «здесь» и отраженного в зеркале, приобретающего черты фантастической ирреальности. Цветовой доминантой, определившей весь строй произведения, является насыщенный синий цвет пепельницы. В картине «После боя» художник поставил сложнейшую для реалистической живописи задачу: не только изобразить два временных плана, но придать прошлому особый оттенок печального воспоминания. Здесь развернулось, обогатилось конкретным сюжетом и символикой образное ядро натюрморта с синей пепельницей. А сам этот синий окрасил картину воспоминаний цветом печали, небытия, туманной грезы.