Рисунок «Целование Иуды» выглядит продолжением и развязкой трагического спора, намеченного художником в давнем 1899 года эскизе «Первая встреча Христа с Иудой», где, по замыслу автора, «Иуда, положив руку на плечо Христу, доказывает ему, что его не поймут…»[147] На рисунке 1919 года в грубом лице Иуды нет злобы и коварства. Он целует Христа так, как прикладываются к покойнику — с печалью и смирением. На всех лицах, включая легионеров, удивительно переданное состояние причастности к великому событию, состояние прислушивания к глухому рокоту священной истории. В лице Христа нет восточных черт, это обычное лицо европейца. Однако в пейзаже художник стремится к точности, он даже использовал свои давние зарисовки или воспоминания, изобразив в глубине здание, увиденное им некогда в Бискре[148].

Итальянское путешествие 1906 года, дважды осмотренные катакомбы в Риме, где был похоронен апостол Петр, возможно, помогли ему пережить евангельскую легенду, как живую историю. Тогда, по свежим впечатлениям он написал из Рима: «Собираются невежественные попы, спорят, ругаются из-за каких-то перстосложений, одежды, и Христос все дальше, туманнее скрывается от людей, загороженный торгашами, непонятый, печальный, одинокий остается Христос…»[149] Эти слова — ключ к пониманию образа Христа, не понятого и преданного тогда и теперь. Отречение Петра на рисунке из ГРМ — тоже предательство, предательство неожиданное, которое свершается само собой, помимо желания и воли свершающего… Кажется, что Петра больше всего потрясло то, что все было предсказано, что воля и желание человека так слабы перед стихией судьбы.

Трудно избавиться от впечатления, что в этом листе — непосредственный отклик на современные события, когда человек был вынужден осознать, что есть сила, есть страх, есть элементарные, но самые насущные потребности — хлеб, сама жизнь… Можно напомнить, что незадолго до публикации этих листов в феврале 1919 года сам художник пережил ночной арест и недолгое заключение.

Для верного понимания евангельской темы в творчестве Петрова-Водкина необходимо понять место религии в его жизни. Ни в коем случае нельзя игнорировать значение собственной религиозности мастера, как это часто делалось в нашей литературе в советское время. Выросший в провинциальной патриархальной среде Петров-Водкин с детства был погружен в традиционную народную религиозность, с особенностями старообрядческих и сектантских верований, характерных для Самарской губернии.

В юности, в годы учебы у Бурова, возможно и позднее, он испытывал мятежные порывы к освобождению от привычных представлений, но неизбежно возвращался к заложенным в нем с детства основам. «Как же это могло придти в мою дурацкую голову та зловредная мысль, что Бога не существует… Будь проклят я, во время такого ослепления и все либералы атеисты мнящие таким образом!»[150] Во время обучения в столицах в нем укрепилась своеобразная идеология, резко отрицательная по отношению к церковникам, но сохраняющая глубинные основы религиозности, заставляющая его в размышлениях об успехах естественных наук сопрягать их с идеей величия Творца. «Силен человеческий ум в вечном стремлении узнать больше и больше за что и был наказан изгнанием из рая (конечно, в символическом смысле) <…> Но несмотря на такие познания, человек все-таки бессилен перед природой и ея властелином…»[151] Описав в письме матери из Москвы (письмо не датировано, предположительно 1900 год) проект некоего немецкого гражданина сделать аппарат и полететь на Марс, о чем он читал в газетах, Петров-Водкин продолжал: «Ведь Творец, создав человека, ничего ему не дал кроме мозга, и до всего ему пришлось дойти этим мозгом. <…> Может быть, Господь и дал эту цель человеку, чтобы через несколько тысячелетий постиг самого Бога»[152].

Композиция. 1921. Холст, масло. Частное собрание

Композиция. 1922. Бумага, тушь, кисть. Частное собрание

Такое отношение художника к церкви объясняет его свободное восприятие канонов церковной живописи, с которым мы сталкиваемся начиная с истории с росписью саратовской церкви в 1903 году в совместной работе с П. Кузнецовым и П. Уткиным и реакцией церковных властей.

Как уже говорилось выше, до конца десятых годов религиозные сюжеты воспринимались Петровым-Водкиным не столько в их глубинном морально-этическом содержании, сколько в культурно-эстетическом аспекте — как возможность приобщения к классическим традициям прошлого. Можно предположить, что для самого мастера религиозность не составляла в те годы серьезной личной проблемы, была по традиции привычной частью образа жизни.

Иное звучание христианской проблематики становится заметно в его творчестве начиная с картины 1916 года «На линии огня». Ей предшествовали работы 1915 года: акварельные эскизы для церкви в Бари (в том числе «Ангел», ГТГ), «Богоматерь Умиление злых сердец», «Композиция»[153] и др. Серьезные, захватывающие духовную жизнь художника размышления о вере и безверии, о жертве и искуплении, о религиозном смысле исторических событий и т. п. нашли свое яркое выражение в работах 1919 — начала 1920-х годов.

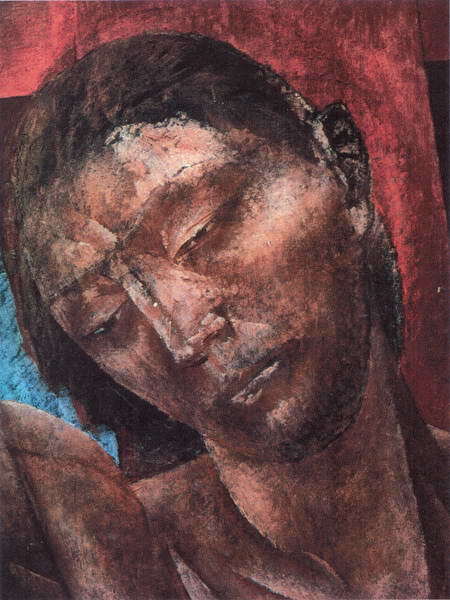

Одной из важнейших тем этого круга была для Петрова-Водкина основная евангельская идея об искупительной гибели-жертве Христа. Помимо рисунка (ГРМ), опубликованного в журнале «Пламя», где сцена распятия помещена на фоне пейзажных далей, эта тема варьировалась художником в довольно многочисленных графических листах и живописных этюдах, основой которых было лицо Христа (например «Композиция», 1921, собрание семьи Палеевых). Характерно, что в этих работах нигде не форсирована атрибутивная сторона сюжета: тема распятия и креста, как правило, дается лишь легким композиционным намеком.

В этот период и многочисленные графические автопортреты мастера (перовые и кистевые рисунки) в свою очередь приобретали черты, говорящие о сознательной, искренней жертвенности, начинали сближаться с темой распятия и искупления. В них находило свое выражение достаточно распространенное в те годы среди интеллигенции настроение поисков смысла переживаемых физических и духовных лишений и невзгод — поисков смысла всеобщего «хождения по мукам». Интеллигенции, в том числе и художественным кругам, к которым принадлежал Петров-Водкин, было чрезвычайно сложно сохранить стойкость духа и разумный оптимизм в условиях полной ломки всех привычных условий жизни и работы. Многие из этих людей одновременно испытывали давление с двух сторон. Приняв революцию, они подвергались и нападкам со стороны ее противников, воспринимавших их как предателей.

Такие переживания были свойственны участникам Вольной философской ассоциации (Вольфилы), где шли дискуссии о «пролетарской культуре», о философии Достоевского, где философ А. А. Мейер развивал идею «мистериальной жертвенности»[154]. Эта идея витала в атмосфере Вольфилы. «…в покорности судьбе И[ванова]-Р[азумника], в общей нашей готовности нести крест и ответить за него, в этой облегченности духа и плоти есть нечто от завета Достоевского…» — писал Е. Лундберг в 1922 году[155].

Настроения утраченных иллюзий и горечи утрат нашли яркое выражение в LXXXIII открытом заседании Вольфилы 28 августа 1921 года, посвященном памяти Александра Блока, стенограмма которого была издана в 1922 году. «…Как это случилось, — сформулировал мучивший всех вопрос Иванов-Разумник, — что поэт революции не пережил революции. — И ответил, выразив общее ощущение: — Мы знаем теперь: не душа Блока изменилась — изменилась душа революции; ни от чего Блок не отрекся, но он задохся, когда исторический воздух, очищенный стихийным взрывом, снова отяжелел и сгустился»[156].