Первый из шести коротких пунктов, вошедших в договор, определил границу на спорных территориях. Западный приграничный участок, согласно ему, пролегал вдоль основного течения Аргуни, таким образом, Хулун-Буир был выведен из-под российского влияния. Северный участок границы начинался от реки Горбицы (сейчас Амазар) – левого притока реки Шилка и, извиваясь, проходил до Охотского моря. Все северные склоны Станового Хребта и реки, протекающие на север от реки Лены, доставались России, а реки, протекающие на юг от Амура, – Китаю. Таким образом, согласно этому договору, Россия теряла амурский выход к Тихому океану. Китай с точки зрения территориальной суверенности, бесспорно, оказался в более выигрышном положении. Однако Нерчинский мирный договор позволил Москве установить прямые торговые связи с Пекином, а некоторые российские торговцы получили от Китая охранные грамоты[34].

Маньчжуры ко времени заключения Нерчинского договора еще не установили полный контроль над кочевыми племенами, населявшими северную периферию империи. Вытесняя дальше на запад сопротивлявшихся ойратов, маньчжуры настаивали на заключении нового договора с Россией. Китайский императорский двор опасался возможной поддержки ойратов русскими и того, что непокорные подданные могут перейти к ним. Однако цинское господство на новых территориях открыло во фронтире торговые возможности. Поэтому в 1728 году российские и цинские чиновники заключили Кяхтинский договор – второе важнейшее соглашение между двумя государствами. По большому счету оно подтвердило условия Нерчинского договора, более детально определив границы. Созданная для этой цели совместная комиссия проинспектировала и формально демаркировала границу, установив 63 каменных тура, точное местоположение которых было описано в двух дополнительных протоколах. Работа по демаркации на западных территориях была осуществлена с помочью хори-бурятов. Таким образом, у местного населения появилось представление о том, где заканчивались их племенные земли и начинались земли соседей[35].

Остальные положения Кяхтинского договора по большому счету оговаривали межграничные перемещения людей и товаров. Автохтонные кочевые охотники и скотоводы должны были ограничить свою сезонную миграцию. Благодаря более четкой демаркации границы теперь они хотя бы в теории контролировались государствами. Наконец, несколько пунктов договора определили то, что вскоре будет характеризовать уникальные отношения между двумя странами: российский двор получил разрешение разместить своих представителей в Пекине посредством учреждения церковной миссии, квазидипломатического посольства и языковой школы в цинской столице[36].

Новое соглашение свело торговлю на границе в Кяхту и Староцурухайтуй. После подписания Нерчинского договора русские караваны, направлявшиеся в Пекин, стали наиболее значимой формой коммерческого и политического обмена. Однако караванная торговля была опасным предприятием, так как бродячие монгольские разбойники грабили торговые конвои и сложные погодные условия также оказывались препятствием. Малонаселенный Аргунский бассейн представлял собой особенно опасный участок таких путешествий. Сильные летние дожди 1692 года привели к затоплению притоков Аргуни в дельте Трехречья, что значительно усложнило перемещение на верблюдах и лошадях каравана, которым руководили Адам Бранд и Избрант Идес. Это был первый официальный караван, прибывший в Пекин после подписания Нерчинского договора. Несмотря на то что граница на Аргуни была установлена тремя годами ранее, настоящий пограничный контроль существовал только на словах – этот караван добрался наконец до китайского сторожевого поста спустя почти месяц движения по китайской территории. Всего четырнадцать караванов достигли Пекина в период между подписанием Нерчинского и Кяхтинского договоров, и многие из них испытали подобные сложности[37].

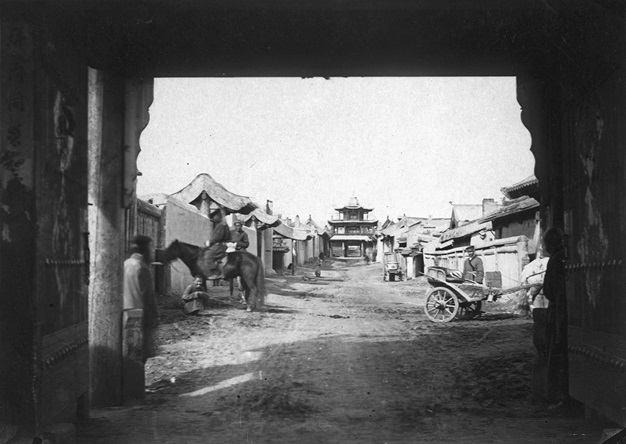

Ил. 2. Уличная сцена в Майнмачене (1885 или 1886), китайской торговой слободе, расположенной непосредственно на другой стороне границы от Кяхты. Более полутора сотен лет эта торговая система доминировала на границе в двустороннем обмене чаем, мехами и другими товарами (Библиотека Конгресса; LOT 13251)

Необходимость урегулирования торговли обоими государствами была очевидной. После подписания Кяхтинского договора Пекин и Санкт-Петербург создали новую систему торговли – так называемый Кяхтинский торг. Эта система, в отличие от китайской торговли с западными странами (Кантонская система), способствовала возникновению новой формы официальной караванной торговли на двух, официально признанных, участках фронтира, постепенно заменив неформальную российскую караванную торговлю с китайской столицей[38].

Кяхта, согласно новой схеме, стала важнейшим торговым пунктом и, возможно, благодаря этому, единственной хорошо охраняемой территорией на русско-китайском фронтире[39]. Расположенный на границе с Монголией город процветал в результате межграничной торговли с китайским Маймаченом (Алтанбулаг), вопреки многочисленным проволочкам, вызванным мораториями Китая на торговлю. Более чем сто пятьдесят лет кяхтинский бартерный торг являлся основной системой обмена. Плиточный и высококачественный чай был главным китайским товаром. Кроме того, китайцы предлагали желтый табак, шелка и хлопок в обмен на быков, лошадей, овец и других животных из России, а также шкуры, лисьи и соболиные меха. Только с увеличением торгового судоходства в середине XIX века кяхтинская торговля начала угасать. Транссибирская железная дорога на рубеже ХX века лишила наконец Кяхту ее былой экономической роли континентального перевалочного пункта, что будет показано во второй главе[40].

Вторым особым фронтирным торговым центром стал созданный в 1728 году Староцурухайтуй. Он располагался на старом главном торговом пути между Россией и Китаем, поэтому существовал на карте и раньше. Караваны регулярно пересекали его в конце XVII века. Однако плохие пастбища, удаленность источников древесины и регулярные затопления Аргунью делали это поселение непривлекательным. Неудобным оно было и для торговли, так как располагалось далеко от торговых центров Сибири и Монголии. Этот торговый пункт на Аргуни с трудом мог соревноваться с шумными соседями – Кяхтой и Маймаченом. Долгое время торговые обороты Староцурухайтуя были так малы, а сам он был так удален от административных центров, что русские вообще не осуществляли там таможенных сборов. Староцурухайтуй просто не мог предложить ничего, чего не было бы в Кяхте[41].

Желание русских ограничить торговлю определенными местами на русско-китайском фронтире объясняется стремлением ввести там сбор налогов. Поэтому именно благодаря торговым соглашениям между Россией и империей Цин, изложенным в Кяхтинском договоре 1728 года, возник российский таможенный контроль на азиатских территориях. Российский таможенный комплекс в Кяхте стал крупнейшим в своем роде в Сибири[42]. Цинский двор поддерживал податные отношения со многими соседями, а подобный таможенный контроль на северной границе Китая отсутствовал[43]. Однако, несмотря на регулирование, кяхтинский торг не гарантировал прекращения межграничного обмена товарами за пределами эти двух торговых центров на русско-цинском фронтире[44].