Стоит только вспомнить эти надписи, и на душе становится как-то легче, теплее, и снова окрыляют тебя надежды.

Часть 1

Для сердца и разума

От первого поэтического букваря – до Николая Карамзина

Трудно сейчас даже представить себе, как жили дети в давние времена. Учились ли они чему-нибудь? Была у них школа, а если была – то какая? Какими были их учителя? Были ли у них книги, а если были, то какие? Остались ли их имена в истории, в памяти людей, в произведениях литературы? Для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, надо сделать маленький экскурс в историю древнерусской литературы, потому что именно там берёт начало традиция духовных и нравственных исканий, свойственная нашей литературе нового времени[1]. Просветительский и назидательный характер многих жанров древнерусской литературы делает этот период особенно важным и для дальнейшего развития литературы для детей.

Первым хочется назвать «Поучение» Владимира Мономаха. Внук Ярослава Мудрого, черниговский и смоленский князь Владимир Мономах (1053–1125) большую часть жизни провёл в походах и стяжал себе славу мудрого, щедрого и справедливого правителя. Но, может быть, самым замечательным подвигом Мономаха явилось создание «Поучения», обращённого к его детям «или к иным, кто прочтёт». Да, не только его дети, но множество «иных» стали читателями и почитателями этого прекрасного литературного памятника. Советы «Поучения» пронизаны высоким гуманизмом: автор учит защищать слабого, помогать сиротам, убогим и вдовам, неустанно трудиться. Автор делится своим реальным жизненным опытом – отца, государственного деятеля, страстного охотника, человека, глубоко воспринимающего красоту окружающего мира. «Поучением» Владимир Мономах заложил основы нравственного направления в детской литературе, и сегодня справедливо и актуально каждое его слово.

Особый период в литературе Древней Руси представляет собой XVII век: это, по сути дела, мост между древнерусской литературой и литературой Нового времени. Огромный след в истории русской литературы оставило «Житие протопопа Аввакума». Написанное им самим, оно знакомит читателя с редким по духовной мощи человеком, страдающим, многотерпеливым, обладающим устойчивой до фанатизма верой в правоту своих взглядов на богослужение и церковные книги. Аввакум был талантливым писателем, его «Житие» любили читать Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский.

Как учили детей в далёком XV веке? При монастырях образовывались небольшие церковно-приходские школы, программа обучения в которых была самой простой, и всё же она с трудом постигалась детьми.

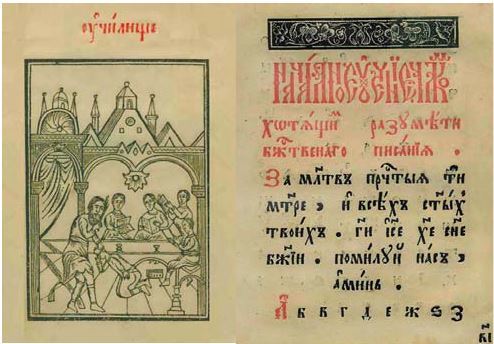

Первый печатный «Букварь» принадлежал мастеру книжного азбучного печатного дела Василию Бурцеву (даты его жизни неизвестны), в подзаголовке книги стояло: «Начальное учение человеком, хотящим разумети Божественного Писания». По указанию патриарха Филарета, Бурцев создал для печатания особый шрифт и азбуку. Он напечатал семнадцать книг, среди которых были Часослов и Псалтырь. Букварь содержал буквы и склады, числа, знаки препинания, образцы склонений и спряжений. Затем следовала азбука толковая, нравоучительные изречения, заповеди, притчи, наставления. Главной книгой, которой должен был овладеть ученик, был Псалтырь. Сейчас очень трудно разобраться в том, как выглядел Псалтырь, который предлагался для обучения отроков, едва владевших буквами и складами. Являясь частью Ветхого Завета, Псалтырь состоит из псалмов Давида – гимнов, обращенных к Богу, которые поются во время богослужения (в переводах Ветхого Завета их текст выглядит как прозаический). Псалтырь как учебная книга содержал также молитвы и некоторые истории из Ветхого Завета. Тексты поражают своей красотой: «Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня» (17:36); «Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои…» (17:37). В XVIII и XIX веках делались поэтические переложения псалмов М. В. Ломоносовым, Г. Р. Державиным, Н. М. Языковым и многими современными поэтами.

Посмотрим начало «Букваря» Бурцева:

Сия зримая малая книжица,

По реченному алфавитица,

Напечатана бысть по царскому велению Вам,

младым детем, к научению.

Автор «Букваря» предлагает детям уразуметь всю пользу учения:

И тако достигнешь мудрых совета

И будешь истинный сын света.

…Аще научишь себя во младости,

То будет ти покой и честь во старости.

…И тем творца своего и Бога воспрославивши

И душу свою честну перед ним предпоставивши.

Есть предположение, что начальные строки «Букваря» Бурцева принадлежали другому, тоже известному автору книг для детей, Савватию (даты жизни неизвестны). Савватий служил справщиком в Книжной справе Московского печатного двора. В последние годы исследователи обнаружили его многочисленные стихотворные послания.

Савватий был крупнейшим деятелем просвещения и участвовал в составлении многих книг, в том числе для детей («Азбука отпускная», «Прещение вкратце о лености и нерадении»). Приведём отрывок из «Наставления ученику»:

…Того ради достоит сие поучение почасту прочитати, чтобы ко учению крепостне прилежати и леность и нерадение от себя отревати, яко леность и нерадение всякое благое дело паче же всего губит душу и тело…

В ряду писателей, обращавшихся к детям, стоит имя Симеона Полоцкого (1629–1680). Из множества его произведений особенное внимание привлекает огромная стихотворная энциклопедия «Вертоград многоцветный». Будучи учителем детей царя Алексея Михайловича – Алексея, Федора и Софьи, Симеон Полоцкий многие годы занимался педагогической деятельностью: в братской школе Полоцка обучал молодых подьячих латыни, грамматике, поэтике, риторике. Приведём несколько строк из «Увещания»:

Хощещи, чадо, благ разум стяжати —

тщися во трудех выну пребывати.

Временем раны нужда есть терпети,

Ибо тех кроме бесчинуют дети…

В «Вертограде многоцветном» он пишет не только о пользе учения в детстве, о необходимости сурового наказания за непослушание в учёбе, но и о том, как хорош прошедший обучение:

Яко же любезни суть прекрасния цвети,

тако научении всем приятны дети.

Мотив наказания как чуть ли не главного стимула обучения присутствует во всех книгах. В «Вертограде многоцветном» есть раздел под названием «Розга». Вопреки ему, неизвестный автор других стихов смягчает впечатление от суровости наказания и словно утешает ученика, мудро замечая, что на каждый возраст приходится своя доля страдания:

Малым розга березовая ко воумению,

Старым же жезл дубовый ко подкреплению;

Млад убо не может без розги учити,

Той же без жезла старый не может ходити.