«После уничтожения группировки противника южнее р. Дон важнейшей задачей группы армий „A“ является овладение всем восточным побережьем Черного моря, в результате чего противник лишится черноморских портов и Черноморского флота.

Для этого переправить предназначенные для выполнения этой задачи соединения 11-й армии (румынский горный корпус) через Керченский пролив, как только обозначится успех продвижения главных сил группы армий „A“, чтобы затем нанести удар вдоль дороги, проходящей по Черноморскому побережью на юго-восток»[9].

Наряду с черноморскими портами Краснодарский край привлек внимание врага своими нефтепромыслами. В остальном Кубань воспринималась им как один из путей в Закавказье. Но без ее захвата о броске через Кавказский хребет нечего было и думать.

В советской историографии при оценке плана «Эдельвейс» было принято говорить об авантюристичности замыслов германского командования и лично А. Гитлера. И действительно, уже в 1951 г. в своих показаниях, данных в плену, Э. Клейст отмечал, что наступление на Кавказ «не имело оперативной цели»[10]. Захват Баку 1-й танковой армией представлялся ее бывшему командующему невероятным. Относительно перспективным ему казалось наступление 17-й армии именно через Краснодарский край и далее вдоль Черноморского побережья на Батуми.

Но все это стало понятно позже, а тогда – летом 1942 г. – перспективы наступления на Кавказ виделись немецким командованием иначе. 30 июля начальник Генерального штаба сухопутных войск Ф. Гальдер отметил в своем дневнике благоприятное развитие операции на Кавказском направлении и в то же время высказал опасение насчет того, успеют ли немецкие войска достигнуть северных отрогов Кавказа раньше, чем там сложится организованная оборона. А уже на следующий день генерал констатировал развитие обстановки южнее реки Дон в соответствии с германскими планами и разгром советского фронта. Как мы видим, в отношении наступления на Кавказ Ф. Гальдер был настроен вполне оптимистично.

Общая численность группы армий «А» к началу битвы за Кавказ превышала полмиллиона человек[11]. Но из них необходимо исключить основную часть личного состава 11-й полевой армии генерал-фельдмаршала Э. Манштейна, так и не принявшей участие в десанте на Таманском полуострове. Ее управление и пять дивизий по решению А. Гитлера отправились под Ленинград в середине августа 1942 г. Сама десантная операция «Блюхер» неоднократно откладывалась и состоялась в усеченном виде, хотя ее своевременное проведение в запланированных масштабах действительно могло обеспечить немцам прорыв в Закавказье вдоль Черноморского побережья.

Что же до двух оставшихся армий, то в течение первых недель реализации плана «Эдельвейс» их состав подвергался перетасовке. Поэтому лишь анализ ситуации в конце августа – начале сентября 1942 г. позволяет понять, какие войска действительно оказались втянуты в бои в Краснодарском крае и оказывали влияние на развитие обстановки на Черноморском побережье Кавказа. Чтобы оценить эту динамику, нам потребуется сравнить ситуацию на 5 августа (таблица 1) и 2 сентября (таблица 2)[12]:

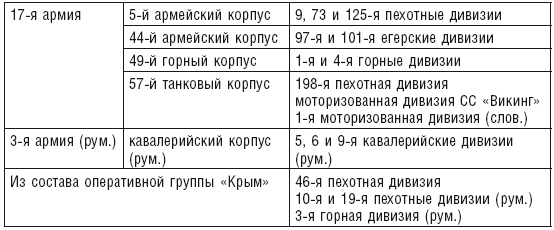

Таблица 1

Боевой состав войск противника на территории Краснодарского края 5 августа 1942 г.

Таблица 2

Боевой состав войск противника на территории Краснодарского края 2 сентября 1942 г.

Таким образом, в начале августа 1942 г. на Кубани вели наступление 14 дивизий противника. В начале сентября, с учетом переправлявшихся из Крыма сил, этих дивизий было уже 17. Численность 17-й полевой армии превысила 200 тысяч немецких солдат и офицеров. Примечательно и то, что на Северо-Заладном Кавказе противник создал достаточно сбалансированную группировку из танковых моторизованных, кавалерийских, пехотных и горных дивизий, каждая из которых вступала в дело в определенном месте и в нужное время. Так, подвижные соединения 1-й танковой армии двигались через степные районы Кубани и Ставрополья, на главном направлении вражеского наступления на Кавказ. На второстепенных участках фронта развернулись немецкая пехота и румынская кавалерия. По мере того как боевые действия развернулись в горно-лесной местности, к передовой были подтянуты горные и егерские дивизии, тогда как большинство танковых и моторизованных дивизий отправились на восток Кавказа.

Немецкие подразделения, сосредоточенные летом 1942 г. на юге, представляли грозную силу. Их оснащенность и укомплектованность были гораздо выше, чем на других участках советско-германского фронта. Танковые, моторизованные и горные дивизии полностью восполнили понесенные прежде потери, только пехотные соединения имели некомплект офицеров и унтер-офицеров в пределах 30 %. Существенно возросла мощь дивизионной и полковой зенитной артиллерии подвижных соединений[13]. Степень укомплектованности немецких сухопутных войск позволяет говорить о том, что они находились на пике своих боевых возможностей, а накопленный ими за год опыт боев на Восточном фронте делает это утверждение еще более обоснованным.

Хорошо известно о высоком уровне подготовки и богатом боевом опыте германского генералитета. Примером тому были генералы Э. Клейст и Р. Руофф, последовательно прошедшие все ступени карьерной лестницы, принимавшие участие в европейских кампаниях и находившиеся на советско-германском фронте с первого дня войны с СССР. У находившегося во главе группы армий «А» генерал-фельдмаршала В. Листа также имелся солидный послужной список, но совершенно отсутствовал опыт борьбы против советских войск.

Вместе с немцами на Кубань вступили румынские войска, составлявшие в 1942 г. от четверти до трети группировки противника. Согласно штатному расписанию, пехотная дивизия румын насчитывала 17 тысяч человек, горная – более 14 тысяч, кавалерийская – около 8 тысяч. Так как к началу битвы за Кавказ они не участвовали в боях по два месяца и более, то общая численность шести румынских дивизий могла превышать 70 тысяч человек. Их боеспособность традиционно оценивается невысоко, но стоит отметить следующее: четыре из шести румынских дивизий представляли элиту румынской королевской армии – кавалерию и горные войска. Именно они, в отличие от обычной пехоты, прошли весной 1942 г. реорганизацию и перевооружение. В частности, была усилена их артиллерия и саперное обеспечение, а кавалерийские дивизии имели в своем составе моторизованные и танковые части[14]. Практически все румынские соединения имели опыт на юге Украины и в Крыму. Зная об уязвимых местах своих союзников, немцы в ходе боев в Краснодарском крае не доверили им обособленных участков фронта. Все румынские дивизии фактически подчинялись командованию 17-й полевой армии. Управление ими со стороны 3-й румынской армии оставалось номинальным, а в середине сентября 1942 г. ее штаб покинул Краснодарский край.

Наступление войск оси на Кубани встретил советский Северо-Кавказский фронт. Возглавлял его Маршал Советского Союза С.М. Буденный, чьи полководческие способности в условиях Великой Отечественной войны исследователями и участниками боев зачастую ставятся под сомнение. Но чего нельзя было отнять у Семена Михайловича, так это его боевого прошлого, в том числе и опыта сражений в Гражданскую войну на Кубани. Поэтому сначала стоит разобраться в том, какие меры принимались командованием Северо-Кавказского фронта и какими силами оно располагало.

После поражения Крымского фронта в мае 1942 г. С.М. Буденный и его штаб главной угрозой для Кубани считали комбинированный морской и воздушный десант противника на азово-черноморском побережье, что и было изложено в плане обороны Северного Кавказа 2 июня 1942 г.[15] Напомним, что в 1920 г. в этих же краях Красная армия отразила высадку белогвардейских войск С.Г. Улагая, и этот опыт не мог игнорироваться. К тому же советская разведка доносила о наращивании сил немецкого флота в портах Черного и Азовского морей и даже о появлении не существовавшей в реальности авиадесантной дивизии, что также наводило на мысль о подготовке десанта[16]. В этом имелась своя логика, ведь германские войска действительно готовились к высадке на Тамани.