К тому же центр города находится на немалом расстоянии от его приморских окраин. Иногда в центре мог пришвартоваться круизный лайнер, выглядевший так, будто его там забыли; но главным морским портом считался Морской вокзал на западной оконечности Васильевского острова – массивный бетонный блок с условной мачтой, строительство которого было завершено в 1982 году. Пока корабль медленно продвигался по морскому каналу, чтобы добраться до Морского вокзала, исполненный надежд путешественник имел возможность любоваться бесконечными рядами полуразрушенных бетонных доков.

1.1. Подход к Ленинграду с моря, май 1990. Справа виден «Морской фасад»

Неприглядный вид с моря – как выразился в 1990 году знакомый историк-краевед, «Ленинград – жуткий город с моря» – был изрядной головной болью для городской администрации. В позднесоветские годы создание «морского фасада» стало одной из главных забот градостроителей. Многоэтажные кварталы, возведенные на намывных территориях на западной конечности Васильевского острова с целью облагородить береговую линию, стали одним из самых престижных жилых районов города[111]. Однако к началу XXI века и этот вид сочли неэстетичным, и появились планы создать на мелиорированных землях новый «морской фасад», который заслонил бы застройку 1970-х. Возведенный в рамках государственно-частной финансовой инициативы комплекс, по утверждению компании-застройщика, представляет собой «впечатляющий европейский фасад Северной столицы со стороны моря: высотные здания бизнес-центров, торговые галереи, зоны отдыха, парки, новые жилые кварталы – таким современным и удобным для жизни предстанет город перед гостями, прибывающими в Санкт-Петербург через новые морские ворота»[112].

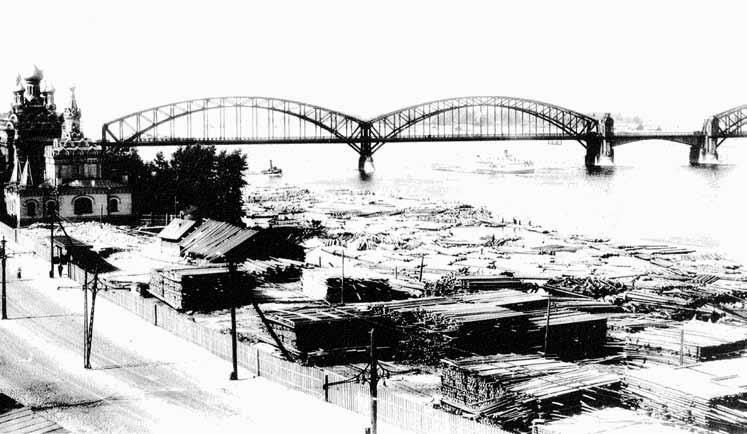

1.2. Погрузка леса у церкви иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость», 1933. Автор неизвестен. ЦГАКФФД СПб

Целью масштабного проекта было изменить безнадежно сухопутное функционирование крупнейшего города на Неве[113]. На заре советской власти берега реки еще использовались для обслуживания грузовых перевозок, но застройка набережных в послевоенные годы превратила побережья Выборгской стороны и Охты и берега Невы к югу от Александро-Невской лавры в обычные городские магистрали.

При советской власти мореходство было прерогативой профессионалов – военных моряков, базировавшихся в Кронштадте, курсантов Макаровки и моряков торгового флота, обслуживавших крупнейший в Советском Союзе торговый порт. Моряки дальнего плавания, «мариманы», были особой субкультурной группой, поскольку имели возможность свободно путешествовать. В позднесоветский период моряки торгового флота были одними из главных поставщиков на бойком ленинградском черном рынке[114]. Морские офицеры и служащие ВМС вызывали куда больше восхищения, нежели прочие военные, и День Военно-морского флота был настоящим городским празднеством с духовыми оркестрами, парадными морскими мундирами, а иногда даже с гостями-моряками из дальних стран[115]. В литературе существовала особая «морская» тематика: пример – стихотворение Н. Рубцова «В океане», где воспевается побитый бурями и пропахший треской морской траулер, за которым неутомимой вереницей летят чайки:

А волны,

как мускулы,

взмыленно,

пьяно,

буграми в багровых тонах

ходили по нервной груди океана,

и нерпы ныряли в волнах

[116].

Однако в обычные дни Ленинград имел примерно такое же отношение к морю, как Эдинбург, а не Венеция или Стокгольм. Ленинград был центром подготовки инженеров-кораблестроителей, в судостроении и в разработке морского оружия были заняты тысячи людей. Однако в силу своей стратегической важности вся эта деятельность была незримой – секрет Полишинеля строго охраняли[117]. Военно-морская база располагалась в Кронштадте, куда можно было попасть только по спецпропускам. Грузовые причалы находились на удаленном Канонерском острове, за пределами самой пролетарской водной артерии города – Обводного канала. Связь города с морем возобновлялась лишь летом, когда в доках появлялись ипровизированные шашлычные, а у набережных Невы на западной оконечности Васильевского острова скапливались морские суда, ожидая, когда разведут мосты[118].

В летние ночи готовые к отплытию, сияющие огнями суда на речных спусках давали ощущение свободы, необычное для страны с закрытыми границами. (Бывшим рыбакам на эстонском побережье разрешалось оставлять себе лодки только распиленными пополам – половинки использовались как садовые украшения.)[119] При этом статус Ленинграда как портовой гавани в советской мифологии не воспевался. Здесь первенство должно было принадлежать Москве: отсутствие у столицы выхода к морю компенсировалось званием «Порта пяти морей»[120].

Когда Ленинград снова стал Петербургом, его связь с морем по-прежнему оставалась сомнительной. С уменьшением численности состава Балтийского флота Кронштадт превратился в обычный пригород, куда можно доехать на автобусе по дамбе, хотя его щеголеватые, мощенные булыжником улицы все еще сохраняли армейский дух[121]. При этом празднование трехсотлетия Российского флота сопровождалось появлением ряда новых памятников[122]. Заполнившие город парусники внезапно снова сделали его похожим на порт, куда, как мечтал Петр I в «Медном всаднике», должны были устремиться «все флаги». Но вскоре суда флотилии разошлись кто куда.

Петербург по-прежнему оставался одним из ведущих грузовых портов Российской Федерации с оборотом, превышавшим оборот всех прочих портов за исключением Новороссийска[123]. Однако это не позволило ему войти даже в первые пятьдесят крупнейших портов мира (мировые лидеры, вроде Шанхая и Сингапура, обрабатывали больше грузов, чем все порты Российской Федерации, вместе взятые)[124]. Показатели были скорее сопоставимы с сократившим мощности Лондонским портом[125]. В то же время Петербург, по крайней мере внешне, сохранил свою роль как центр военно-морской оборонной промышленности. В новых условиях заводы открыто рекламировали себя как производителей подводных лодок (растяжка на Неве за Адмиралтейскими верфями так и гласила: «Подводные лодки») или подводного оружия (вывеска концерна «Морское подводное оружие» на Большом Сампсониевском проспекте)[126].

1.3. Парусники на Неве во время празднования трехсотлетия Российского флота. Фото Иэна Томпсона, июль 1996

Приватизация осложнила жизнь профессиональным морякам[127], но так и не привела к росту спроса на частный морской транспорт. Морские путешествия во многом оставались привилегией моряков и состоятельных петербуржцев, причем самые богатые швартовали свои яхты в Монако, а не на Крестовском острове[128]. Чтобы побывать на взморье, местные жители, чем толпами устремляться на городские пляжи, предпочитали сесть на электричку в сторону Финского залива (местной «ривьеры» с курортными городками Зеленогорском и Сестрорецком, поселками Репино и Комарово).