Глава первая

Первые русские арлекины

В этой главе рассмотрено несколько основополагающих факторов, подготовивших русскую публику XVIII века к восприятию итальянской комедии дель арте. В главе прослежено сходство искусства русских скоморохов с эстетикой комедии дель арте, а также отмечено, что арлекинизированные представления присутствовали на русской почве еще до правления императрицы Анны Иоанновны. Успеху комедии дель арте в России XVIII века во многом способствовало знакомство русских зрителей с масками комедии дель арте и с импровизационной манерой игры, которое произошло благодаря различным гастролерам-имитаторам – немецким труппам, театрам кукол – и придворным любительским спектаклям, где использовались маски комедии дель арте.

Состояние дел в русском сценическом искусстве до правления Анны Иоанновны

Искусство русских скоморохов имело много общего с представлениями комедии дель арте. Первое упоминание о скоморохах относится к 1068 году и зафиксировано в Лаврентьевской летописи. По сей день ученые не пришли к единому мнению по поводу этимологии слова скоморох: о его происхождении высказываются различные гипотезы. Так, предполагается возможная связь с византийским skom-archos — главный артист, а также с арабским maskhara — шут [Белкин 1975:25–29; Стахорский 2012: 53–54]. Наиболее вероятная гипотеза предполагает индоевропейские корни слова скоморох, связывая его с французским scara-mouche или итальянским scaramuccia — шут, странствующий комедиант, музыкант и танцор [Дмитриев 1977: 11]. В Неаполе конца XVI века scaramuccia являлся одним из персонажей комедии дель арте [Duchartre 1966:236]. По совпадению Томазо Ристори – руководитель первой итальянской труппы комедии дель арте, прибывшей в Россию в 1731 году, – был известным исполнителем роли Скарамуччо, однако приезд его состоялся в то время, когда искусство скоморохов уже практически исчезло из культурной жизни, оставив пустоту, которая и была заполнена итальянскими комедиантами.

В период Средневековья скоморохи были единственными и излюбленными лицедеями Древней Руси и в то же время первыми русификаторами западного сценического искусства. Во время долгих странствий скоморохи знакомились с иностранными артистами и видели их выступления, получая таким образом информацию о различных иностранных формах культуры развлечений. Подобно итальянской комедии дель арте, скоморошество родилось и достигло расцвета в недрах народной культуры, уходя корнями в глубокую старину. Так же как итальянские комедианты, скоморохи были универсальными исполнителями-виртуозами, способными соединять в своих представлениях танец, пение, игру на музыкальных инструментах, акробатику и кукольный театр. «Всяк спляшет, да не так, как скоморох», – гласит русская пословица, иллюстрируя профессиональное мастерство бродячих артистов [Дмитриев 1977: 14]. Маски и импровизация были важнейшими компонентами искусства скоморохов, и так же, как в комедии дель арте, актеры часто всю жизнь исполняли одну и то же роль, сживаясь с определенной маской, полагаясь на схематические описания в отсутствие текста как такового [Белкин 1975: 114].

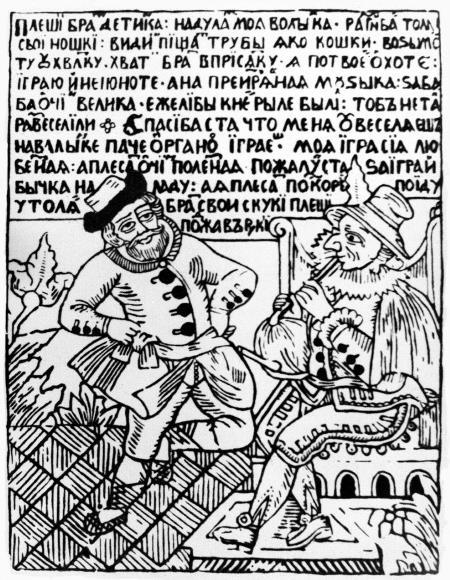

Рис. 2. Пляска под волынку. Лубок

Поскольку искусство скоморохов принадлежало к устной народной традиции, исследование их творчества осложняется отсутствием достоверных исторических документов. История скоморошества зиждется на сохранившихся воспоминаниях зрителей и древних фресках, где остались их изображения. Скоморохи были хорошо знакомы с русскими народными обычаями и традициями и так же, как и итальянские комедианты, были прекрасно осведомлены о своем социальном и политическом окружении, что позволяло им широко использовать в представлениях юмор и пародию [Zguta 1978: 49]. Скоморохи были не только актерами, но и дрессировщиками и предсказателями будущего: в представлениях задействовались дрессированные животные, а после спектаклей некоторые скоморохи предлагали погадать зрителям по ладони – действия, которые клеймились клириками как дьявольские и греховные. Запреты церкви не препятствовали интересу широкой публики к гаданиям [Zguta 1978: 49]. Скоморохи активно сопротивлялись преследованиям со стороны властей, многочисленным попыткам запретить скоморошество и обвинениям в языческой природе своего искусства и при этом пользовались большим успехом у различных социальных слоев общества. Несмотря на запреты, их искусство было востребовано не только в народной среде, но и при царском дворе. Как это ни парадоксально, но, притом что церковники и власть имущие осуждали скоморохов за богохульство, странствующие артисты часто получали приглашения ко двору для развлечения элитарной публики, представители которой с удовольствием проводили время в их обществе. Скоморохи были представителями народной смеховой культуры, которая, по словам Д. С. Лихачева, всегда стояла в оппозиции к традиционному религиозному мироустройству, поскольку смех неизменно восставал против догматических установок [Лихачев 1984:39–45]. В свою очередь, С. С. Аверинцев отмечает, что в русском языке слово «смех» рифмуется со словом «грех», что наглядно выражено в пословицах, например: «Где смех, там и грех». В аскетической православной традиции смех считался явлением греховным [Аверинцев 1993: 341–345].

История скоморошества освещает отношение к зрелищам, музыке, танцу и маскам в допетровской России. Игра на музыкальных инструментах и танцы считались у православных христиан богохульством, а использование масок – бесовщиной. Изданный в 1551 году «Стоглав» – сборник, посвященный как религиозно-церковным, так и государственно-экономическим вопросам, – содержит список строгих религиозных и поведенческих правил и рекомендаций. Участие скоморохов в свадебных гуляньях приравнивается к бесовству:

В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники и гусельники, и смехотворцы и бесовские песни поют, и как к церкве венчатися поедут, священник со крестом будет, а пред ним со всеми теми играми бесовскими рищут, а священницы имо том не возбраняют и не восприщают [Ливанова 1938: 286–287].

«Стоглав» настоятельно рекомендует запретить представления скоморохов, с негодованием описывая народное веселье, начатое по вине скоморохов в Троицкую субботу, во время поминовения усопших:

В Троицкую субботу по селам и по погостам сходятся мужи и жены на жальниках и плачутся по гробам умерших с великим воплем, и егда скомрахи учнут играти во всякие бесовские игры, и они от плача преставше, начнуть скакати и плясати, и в долони бити, и песни сатонинские пети, на тех жальниках обманыцики и мошенники.

Всем священником, по всем градом и по селям чтобы православных христиан наказывали и учили, в которые времена родителей своих поминают и они нищих покоили, и милостыню бы по силе давали, и кормили, и поили, а скомрахам и всяким глумникам запрещали и возбраняли, чтобы в те времена, коли поминают родителей, православных христиан не смущали теми бесовскими играми [Ливанова 1938:286–287].

Подобные наставления дают понятие о репутации скоморохов – «веселых людей», как их называли в старину, – и противопоставляют их «бесовскую» деятельность церковно-религиозным правилам. Такие пословицы, как «Скоморох попу не товарищ» или «Бог дал попа, черт – скомороха», также отражают конфликтные отношения между скоморошеством и церковью.

Несколько исторических примеров иллюстрируют отношение к зрелищам и развлечениям на Руси. Например, Иван Грозный, в правление которого был издан Стоглав, двойственно относился к скоморохам: официально он оценивал скоморошество как явление антирелигиозное, однако любил устраивать пышные пиры, приглашая на них скоморохов:

Сохранились известия, что Грозный очень любил «веселых», т. е. скоморохов и гудельников, которых к нему присылали нарочно из Новгорода, вместе с медведями. Вообще, при его дворе, по обычаю боярских домов, был постоянно многочисленный штат всевозможных «умельцев» и шутов [Михневич 1879: 58].