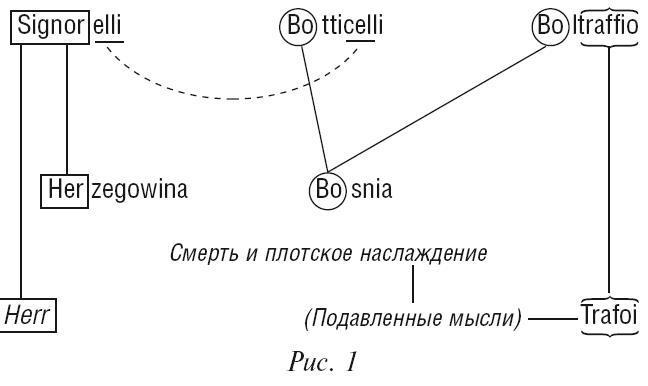

д) Поистине поразительна связь, что установилась между искомым именем и вытесненной темой смерти и плотского наслаждения, – связь, в которую включились и названия Босния, Герцеговина и Трафои. Ниже приводится схема, которую я составил в 1898 г. и которую воспроизведу здесь снова.

Имя Signorelli раскладывается как бы на две части. Последние два слога (-elli) воспроизводятся в точности в одном из подставных имен (Botticelli), а первые два подвергаются переводу с итальянского языка на немецкий (signor – Herr), устанавливают целый ряд сочетаний с тем словом, которое фигурировало в вытесненной теме (Herr, Herzegowina), но по этой причине выпадают из сознательного воспроизведения. Замена произошла так, будто случилось некое смещение вдоль по словосочетанию «Герцеговина и Босния», причем независимо от смысла этих слов и от звукового разграничения отдельных слогов. То есть названия механически разделились, как обычно поступают с картинками-загадками при составлении ребусов. В результате имя Синьорелли заменилось двумя другими без всякого участия сознательного ума. Поначалу не удается обнаружить никакой связи между именем Синьорелли и вытесненной темой, помимо совпадения одних и тех же слогов (точнее, сочетаний букв).

Быть может, не покажется преувеличением утверждение, что условия, принимаемые психологами за необходимые для воспроизведения и забывания, – те условия, которые психологи норовят выявлять в известных соотношениях и расположениях психических элементов, – вполне согласуются с приведенным выше объяснением. Мы лишь добавили к давно признанным факторам забывания мотив как условие для ряда случаев – и прояснили механизм неправильного припоминания. Что касается упомянутого расположения элементов, оно необходимо и в нашем случае, иначе то, что вытесняется, не могло бы вступать в ассоциативную связь с искомым именем и тем самым обрекать последнее на вытеснение. Пожалуй, какое-либо другое имя, более приспособленное, если угодно, для воспроизведения, могло бы избежать такого забвения. Ведь подавленный элемент постоянно стремится напомнить о себе, но преуспевает в этом лишь там, где имеются соответствующие благоприятные условия. С другой стороны, вытеснение возможно без функционального расстройства – или, как мы могли бы с полным правом сказать, без малейших симптомов.

Сводя воедино все те условия, при которых забываются и неправильно воспроизводятся имена, мы получим следующую картину: 1) определенное расположение духа и ума, благоприятное для забывания; 2) вытеснение, имевшее место недавно; 3) возможность установить внешнюю ассоциативную связь между соответствующим именем и вытесненным элементом. Думаю, нет нужды приписывать особое значение последнему условию, потому что ассоциативная связь обыкновенно устанавливается очень просто, и это происходит в большинстве случаев. Зато встает более важный вопрос, может ли внешняя ассоциация служить достаточным основанием для того, чтобы вытесненный элемент помешал воспроизведению искомого имени; не требуется ли здесь иная, более тесная связь между двумя темами? При поверхностном наблюдении велик соблазн пренебречь этим последним требованием, так как выглядит убедительным временное совпадение, не предполагающее внутренней связи. Впрочем, при более внимательном изучении все чаще оказывается, что связанные внешней ассоциацией элементы обладают и некоторой содержательной связью, что очевидно в нашем примере с именем Синьорелли.

* * *

Ценность тех выводов, к которым мы пришли в результате нашего анализа имени Синьорелли[6], зависит, конечно, от того, считать ли данный пример типическим или единичным. Лично мне кажется, что забывание и неправильное воспроизведение имен происходит очень и очень часто именно так, как было описано выше. Почти каждый раз, как мне выпадало наблюдать это явление на собственном опыте, я получал возможность объяснить его указанным способом, то есть как акт, мотивированный вытеснением. Приведу еще одно соображение, подтверждающее типический характер нашего наблюдения. Нет, на мой взгляд, никаких оснований проводить принципиальное различие между случаями забывания, когда отмечается неправильное воспроизведение имен, и простым забыванием, когда подставные имена на ум не приходят. В ряде случаев эти подставные имена всплывают самопроизвольно; в других случаях их можно вызвать сосредоточением внимания, и тогда они обнаруживают такую же связь с вытесненным элементом и искомым именем, как и при самопроизвольном появлении. Решающее значение здесь имеют, по-видимому, два фактора – упомянутое сосредоточение внимания и некое внутреннее состояние, обусловленное свойствами самого психического материала (возможно, это и есть расположенность, в которой возникает необходимая внешняя ассоциация между обоими элементами). Следовательно, немалое количество случаев простого забывания без подставных имен можно отнести к тому же разряду, для которого типичен пример с именем Синьорелли. Не стану утверждать, будто сюда могут быть причислены все случаи забывания имен: наверняка найдутся иные, более простые явления. Но, думаю, можно с достаточной осторожностью заявить, подводя итог наблюдениям, следующее: наряду с обыкновенным забыванием собственных имен встречаются случаи забывания мотивированного, когда мотивом выступает вытеснение.

Глава II

Забывание иностранных слов

Слова, обычно используемые в нашем родном языке, защищены, по-видимому, от забывания в условиях нормального употребления. Но совсем иначе, как известно, обстоит дело со словами иностранными. Предрасположенность к их забыванию очевидна для всех частей речи, а начальная ступень функционального расстройства проявляется в неравномерности нашей готовности обращаться к чужеземным словам – в зависимости от нашего общего состояния здоровья и от степени усталости. В ряде случаев забывание опирается на тот же механизм, который был раскрыт нами в примере с именем Синьорелли. Чтобы доказать это, я приведу анализ всего одного, зато крайне показательного случая, когда забыто было иностранное слово (не существительное) из латинской цитаты. Позволю себе изложить этот небольшой эпизод подробно и наглядно.

Прошлым летом я возобновил, путешествуя на вакациях, знакомство с одним молодым человеком, получившим университетское образование и прочитавшим, как я вскоре догадался, некоторые мои психологические работы. В разговоре мы коснулись – уже не вспомнить, почему – социального положения той народности (Volksstammes), к которой мы оба принадлежим; честолюбие побудило моего знакомого посетовать на то, что его поколение обречено, как он выразился, «хиреть», что ему не дано развивать свои таланты и удовлетворять свои потребности. Эту страстную речь он закончил известным стихом Вергилия – тем самым, в котором злосчастная Дидона завещает грядущим поколениям отомстить Энею: «Exoriare…» – и так далее[7]. Вернее, он хотел так закончить, но в точности цитату вспомнить не сумел – и попытался спрятать свой промах при помощи перестановки слов: «Exoriar(e)… nostris ex ossibus ultori». В конце же концов он с досадой сказал: «Пожалуйста, не смотрите столь насмешливо, будто вам доставляет удовольствие мое смущение. Лучше помогите мне. В строке явно чего-то не хватает. Как она, собственно, звучит в подлиннике?» – «Охотно помогу, – ответил я и процитировал латинский текст. – Exoriar(e) aliquis nostris ex ossibus ultori». – «Как глупо позабыть такое слово! – воскликнул он. – Впрочем, вы утверждаете, что мы ничего не забываем без причины. В высшей степени интересно было бы узнать, каким образом я, по-вашему, умудрился забыть это неопределенное местоимение aliquis».

Я с готовностью принял этот вызов, надеясь получить новый вклад в свою коллекцию. «Сейчас мы это узнаем, – сказал я. – Но должен попросить, чтобы вы сообщали, откровенно и не анализируя, все, что вам придет в голову, едва вы сосредоточите свое внимание на позабытом слове без какого-либо определенного намерения»[8]. – «Хорошо. Мне приходит в голову курьезная мысль расчленить слово следующим образом: а- и – liquis». – «Зачем?» – «Не знаю». – «Что вам приходит дальше на ум?» – «Дальше идет так: реликвии, ликвидация, жидкость, флюид… Дознались вы уже до чего-нибудь?» – «Нет, до этого далеко, продолжайте». – «Ладно. – Тут он язвительно усмехнулся. – Еще я думаю о Симоне Трентском, реликвии которого я видел два года тому назад в одной церкви в Тренте. Думаю об обвинении в кровавом навете[9], выдвигаемом как раз теперь против евреев, и о книге Кляйнпауля[10], который во всех этих мнимых жертвах усматривает новые воплощения, так сказать новые издания Христа». – «Эта мысль не совсем чужда той теме, которую мы с вами обсуждали, когда вы подзабыли латинское слово». – «Верно. Я думаю, далее, о статье в итальянской газете, которую я недавно читал. Помнится, она называлась “Что говорит святой Августин о женщинах?” Итак, что скажете?» – «Я жду». – «Ладно. Теперь будет нечто такое, что уже наверняка не имеет никакого отношения к нашей теме». – «Пожалуйста, воздержитесь от высказывания мнений». – «Да, я уже понял… Мне вспоминается один забавный старичок, с которым я познакомился на прошлой неделе. Настоящий оригинал. Похож на большую хищную птицу. Зовут его, если хотите знать, Бенедикт». – «Что ж, мы имеем, по крайней мере, сопоставление святых и отцов церкви: святой Симон, святой Августин, святой Бенедикт. Одного из отцов церкви, кажется, звали Ориген. Три имени дают детям и поныне, как и имя Пауль, которое входит составной частью в фамилию Кляйнпауля». – «Еще мне вспоминается святой Януарий и его чудо с кровью…[11] Вообще, впечатление такое, что все идет как-то уже механически!» – «Погодите. Святой Януарий и святой Августин оба связаны с календарем, это ясно. Однако напомните, в чем состояло чудо с кровью святого Януария?» – «Да вы наверняка знаете. В одной церкви в Неаполе хранится сосуд с кровью святого Януария, и в особый праздничный день в году эта кровь чудесным образом разжижается. Народ чрезвычайно дорожит этим чудом и приходит в сильное возбуждение, если оно почему-либо медлит случиться, как было однажды при французах[12]. Тогда командир – или, может, это был Гарибальди? – отвел в сторону священника, махнул рукой в сторону солдат, выстроенных на улице, и сказал – мол, он надеется, что чудо вскоре совершится. Так и вышло…» – «Что же дальше? Почему вы запнулись?» – «Теперь мне и вправду кое-что пришло на ум… Но это слишком личное и не подлежит огласке… К тому же я не вижу никакой связи и никакой надобности рассказывать об этом». – «О связи предоставьте судить мне. Я, конечно, не могу заставить вас рассказывать о неприятном, однако и вы тогда не требуйте от меня, чтобы я объяснил, каким образом вы забыли слово aliquis». – «Вот как? Значит, настаиваете? Хорошо, я внезапно подумал об одной даме, от которой вполне могу получить известие, очень неприятное для нас обоих». – «О том, что пропущены месячные?» – «Как вы смогли отгадать?» – «Это ничуть не трудно, вы меня достаточно подготовили. Смотрите сами – календарные святые, разжижение крови в определенный день в году, возмущение толпы, когда событие не происходит, недвусмысленная угроза, что чудо должно совершиться, не то… Вы сделали из чуда святого Януария прекрасный намек на нездоровье вашей знакомой». – «Сам того не ведая! По-вашему, из-за этого вот тревожного ожидания я был не в состоянии воспроизвести словечко aliquis?»