Владимир Абрамов

Психиатрия как сфера познания человеческой индивидуальности

Введение

Понятие человеческой индивидуальности содержит в себе мировоззренческую позицию, отражающую гуманитарный, личностно-ориентированный подход к решению проблем теории и практики психиатрии.

Гуманизм – законодательно закрепленный принцип оказания психиатрической помощи, предусматривающий не только гуманное отношение к пациенту, но и разработку концептуальных основ психиатрии как антропоцентрической дисциплины, изучающей человека как целостность и биодуховнодушевное единство. В силу неизбежности нарушения этого принципа ограничительно-изоляционными мерами как атрибутами психиатрической помощи, понятия общечеловеческого гуманизма и отношения к ним в обществе претерпевали в историческом масштабе существенные трансформации. Применительно к психиатрии можно выделить три определяющих этапа развития идей гуманизма:

1-й этап – Гуманистическая мысль эпохи Возрождения;

2-й этап – Гуманистическая мысль средины 20-го века;

3-й этап – Современный декларативный гуманизм ортодоксальной психиатрии.

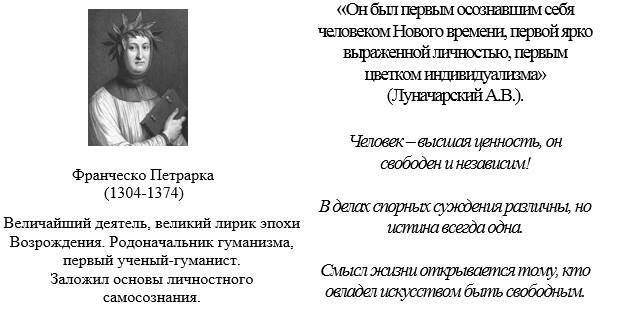

1-й этап – гуманистическая мысль эпохи Возрождения. Вторая половина ХIV века, Флорентийская республика – Франческо Петрарка (1304-1374), Джованни Бокаччо (1313-1375), Колюччо Салютати (1331-1406), Леонардо Бруни (1370-1444) подлинные родоначальники гуманизма эпохи Возрождения.

Заслуга этих великих мыслителей состояла в отходе от традиционно-средневекового, схоластически-догматического, теологического мышления и утверждении принципов антропоцентризма, т.е. обращении всей системы знаний к проблемам человека, его внутреннего мира, как основания для выработки нового миросозерцания. Они дали широкое обоснование комплекса гуманистических дисциплин – studia humanitatis, включив в них грамматику, филологию и поэзию, риторику, диалектику и педагогику, но главное место отводил и этике, тесно связанной с историей и политикой. Особый смысл они придавали понятию humanitas (человечность, духовная культура), трактуя его как цель новой образованности. Гуманистическая образованность утверждалась как основа развития новой культуры, нового человека, обладающего гуманизмом – способностью к добродетельным поступкам и достижению учености. Они выступали за переориентацию знаний на преимущественное развитие гуманитарных дисциплин, за духовную свободу и нравственное самосовершенствование человека, призванного сражаться «за справедливость, истину и честь». Ими сформулированы основы новой гуманистической этики, главный принцип которой заключался в достижении нравственного идеала путем самопознания, а также образовании, смысл которого представлялся в широком овладении культурным опытом человечества.

Согласно взглядам родоначальников гуманизма, истинный путь размышляющего человека – это обращение не к природе, а к самому себе, к собственной душе. Они полагали, что философствовать следует так, как велит само имя философии, т.е. любить мудрость. А истинная мудрость достижима лишь постижением самой этой мудрости, сущность которой заключается в знании о том, как стать свободным. Гуманистическое начало – это свобода личности, признание интересов и прав человека; гуманизм, по их мнению, не присущ человеку от рождения, эти свойства приобретаются в результате упорного труда. Моральное кредо этих мыслителей – не терпеть нужды и не иметь излишка; не властвовать над другими и не быть в подчинении; не имея возможности стать внешне тем, кем хочешь быть, следует стать внутренне таким, каким должен быть.

Однако идеи гуманизма, провозглашенные великими деятелями эпохи Возрождения не скоро нашли воплощение в различных сферах человекознания. В стороне от этих идей осталась и проблема безумия, трансформировавшаяся в дальнейшем в психиатрическую проблематику. Психиатрия, исторически вобравшая в себя все догмы позитивизма и естественнонаучные подходы к человеку, лишив себя на долгие десятилетия интереса к этическим, индивидуально-личностным аспектам внутреннего мира пациентов, не имела достаточных оснований для разработки гуманистических концепций и соответствующих им практик. Гуманистические идеи в допинелевский период не оказали какого-либо влияния на отношение общества к безумию как социальному феномену и к душевнобольным, в частности. Реформа Ф. Пинеля – это первый акт действенного гуманизма в психиатрии, однако, несмотря на зафиксированные в дальнейшем проявления милосердия к душевнобольным, психиатрия пребывала в состоянии далеком от истинного гуманизма. По крайней мере, весь XIX век все относящееся к психиатрии можно охарактеризовать словами величайшего деятеля эпохи Возрождения Франческо Петрарки: «Поток скорбей, обитель злобы дикой, храм ереси и школа заблуждений… горнило всех обманов, мрачная тюрьма, где гибнет благо, зло произрастет…».

2-й этап – гуманистическая мысль средины 20-го века. Развитие гуманитарного направления в психиатрии стало возможным только в средине ХХ века в связи с мощным всплеском идей гуманистической психологии. Манифестом гуманистической психологии стала книга под редакцией Ролло Мэя «Экзистенциальная психология – сборник докладов, представленных на симпозиуме в Цинциннати в сентябре 1959 года в рамках ежегодного съезда Американской психологической ассоциации. Основоположниками и генераторами гуманистических идей являются такие мыслители как А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, В. Франкл, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь.

Гуманистическая психология – направление, признающее своим главным предметом личность как уникальную целостную систему, которая представляет собой не нечто заранее данное, а «открытую возможность» самоактуализации, присущую только человеку. В гуманистической психологии в качестве основных предметов анализа выступают: высшие ценности, самоактуализация личности, творчество, любовь, свобода, ответственность, автономия, психическое здоровье, межличностное общение.

Гуманистическая психология выступает против построения психологии по образцу естественных наук и доказывает, что человек должен изучаться как активный субъект, имеющий личный опыт и индивидуальные возможности реализации потенциала своей личности.

Основная движущая сила развития личности – это иерархия потребностей, в т.ч. потребности в самоактуализации (А. Маслоу), стремления к смыслу (В. Франкл) и Я-концепция человека (К. Роджерс). Одно из базовых убеждений гуманистических ориентированных специалистов заключается в том, что каждый человек содержит в себе потенциал выздоровления.

В 1963 г. Всемирной Ассоциацией гуманистической психологии выдвинуто пять основополагающих положений данного направления:

1. Человек как целостное существо превосходит сумму своих составляющих (человек не может быть объяснен в результате научного изучения его частичных функций).

2. Человеческое бытие развертывается в контексте человеческих отношений (человек не может быть объяснен тем, что не учитывает межличностный опыт).

3. Человек сознает себя (и не может быть понят психологией, не учитывающей его непрерывное, многоуровневое самосознавание).

4. Человек имеет выбор (человек не является пассивным наблюдателем процесса своего существования: он творит свой собственный опыт).

5. Человек интенционален (человек обращен в будущее; в его жизни есть цель, ценности и смысл).

Эти принципы кардинально меняли устоявшиеся взгляды на сущность человека как объекта в психиатрии. Однако признание приоритетности гуманистических, личностно-ориентированных подходов ставило под сомнение понимание психиатрии исключительно как естественнонаучной дисциплины. Поэтому всплеск гуманистических идей в средине ХХ века практически не затронул теории и практики психиатрии. Одной из причин такого отношения, на наш взгляд, явилось бурное развитие психофармакологии и фарминдустрии, укрепивших биологизаторские подходы в психиатрии. Как это не парадоксально, гораздо более результативными гуманистическими эффектами проявила себя радикально настроенная оппозиция психиатрии. Они нашли свое отражение в движении, вошедшем в историю как антипсихиатрическое движение. Это мощное теоретическое и общественное международное явление в западной науке и культуре второй половины ХХ века.