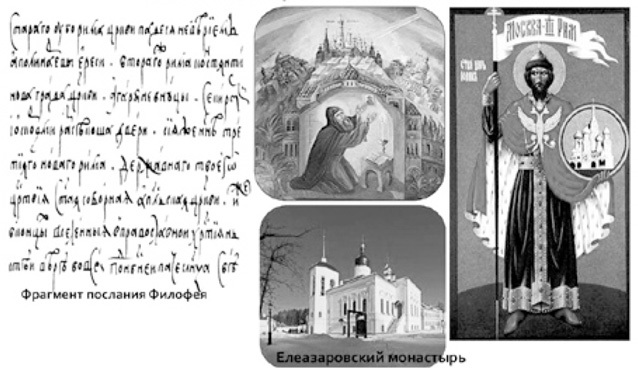

Формирование государствен ной идеологии «Москва – Третий Рим» (монах Филофей в посланиях Василию III)

Вся история Российского государства демонстрирует путь от государства-нации (Киевская Русь) через сообщество регионов (раздробленные княжества) к большому содружеству на идеократической основе (Московское царство, потом Российская империя). Своеобразие России во многом основано воздействием на нее тех культурно-исторических типов, в геополитическую сферу которых Россия входила на протяжении веков. Влияние на развивающуюся русскую государственность Византийской империи дало России идеократическую государственность. Монгольская империя передала России традицию консолидации больших пространств и управления ими. Ратцелевское (вслед за Н. Я. Данилевским и К. Н. Леонтьевым) понимание государства как живого организма позволяет осмыслить весь процесс увеличения своего жизненного пространства (месторазвития) Русью-Россией. Главное геополитическое понятие пространства как нельзя лучше воспринимается на российских необъятных просторах. На примере расширения месторазвития России ясно видно проявление всех семи законов экспансии, сформулированных Ф. Ратцелем в 1901 году. Это и увеличение протяженности государства по мере развития его культуры, и измерение в сферах идеологии, прозелитизма в ходе пространственного роста государства, и поглощение расширяющимся государством политических единиц меньшей значимости и т. д.[53] Кратко раскроем содержание этих законов Фридриха Ратцеля, поскольку ряд их положений актуален по сей день, к тому же они составили основу доктрины Drang nach Osten и плана «Барбаросса» Гитлера.

СПРАВОЧНО

Семь законов экспансии Ф. Ратцеля

I. Протяженность государств увеличивается по мере развития их культуры.

Этот закон говорит нам о том, что феномены национальной культуры и массовой культуры (особенно когда национальную культуру начинают перенимать другие народы, и она становится массовой) являются факторами огромной значимости, и наличие такой культуры – это огромная геополитическая ценность.

II. Пространственный рост государств сопровождается также развитием других сфер (производства/промышленности, коммерческой деятельности, прозелитизма – т. е. стремления обратить других в свою веру, идеологию), созданием общего притягательного образа страны.

III. Государство расширяется, поглощая и абсорбируя политические единицы меньшей значимости.

В данном законе изложено, что более мелкие государственно-территориальные образования, а также государства-лимитрофы, по мере развития основных государств поглощаются ими.

IV. Границы – это часть живого государственного организма, который располагается на периферии государства.

Приграничье – это особая территория, отделяющая разные Миры.

V. Пространственная экспансия государств стремится охватить важнейшие для его развития регионы (богатые земли, узловые точки).

Стратегическими могут быть земли с богатыми природными ресурсами, проливы, каналы, выход к морям, закрепление на возвышенностях или проход на них, важные для безопасности элементы инфраструктуры и местности.

VI. Импульс развития экспансии происходит извне, так как государство провоцируется на расширение государственно-территориальными образованиями менее развитого порядка и силы.

Здесь стоит уяснить, что причину падения государства стоит искать во внутренних процессах этого государства, а не во внешних проявлениях.

VII. Общая тенденция к ассимиляции/абсорбции более слабых наций/народов/народностей подталкивает государство к движению, которое подпитывается само собой (как огонь), к еще большему расширению территорий.

Меридиональные интеграция и экспансия (по оси север – юг) в виде северо-западного, южного и юго-западного геополитических лучей имели первейшее значение на этапе генезиса русской государственности в IX–XI вв. В период с середины XI по середину XIII века начинает усиливаться широтная экспансия и интеграция в виде западного геополитического луча и восточного, при одновременной блокаде южного направления, где к началу XIII века экспансию сменяет интеграция. Спектр геополитических интересов периода с середины XIII века по последнюю четверть XV века охватывает главным образом меридиональные северо-западный, северный и северо-восточный геополитические лучи, к которым только в последнюю треть XIV века примыкает широтный восточный луч. Первейшее значение для хронического периода с последней четверти XV века по конец XVII века имели широкая экспансия и интеграция в виде западного и особенно восточного геополитических лучей, южное, северо-западное и северное меридиональные направления были значительно ослаблены. Экспансионистские устремления стратегических противников России на севере и северо-западе (Швеции) и на юге (Османской империи и Крыма) помешали полному переходу от меридиональной активности к широтной. Период с конца XVII по начало XX века ознаменовался борьбой России вдоль меридионального направления за выход к Балтийскому и Черному морям, законченной только к концу XVIII столетия (северный, северо-западный и южный лучи), а также на Дунай и Балканы (юго-западный луч). Юго-восточный геополитический луч развивался медленно, но угроза экспансионистских устремлений Британской империи потребовала утверждения влияния России в Средней Азии и дипломатических контактов с Афганистаном. Все это оттягивало громадные усилия от широтных геополитических лучей. Несмотря на это, широтная экспансия и интеграция активно развивалась от Польши на западе до Аляски и Северного Китая на востоке. А именно широтная геополитическая активность превратила Россию в евро-азиатскую державу – «сердце мира» (по Х. Маккиндеру).

В заключение хочется отметить, что знание исторических корней российской геополитики особенно важно на современном этапе (XXI в.) – в условиях крайне агрессивных атлантистской и турецкой экспансий в Евразию, а также усиления китайской активности в регионе – и должно помочь правильному осмыслению геополитической стратегии, потенциально выгодной для российской государственности. В частности, более активному задействованию в евразийском геополитическом проекте ШОС и ЕАЭС.

Геополитическое развитие России на сибирско-азиатском направлении

Геополитическое развитие России из локального государства в мировую державу, из Московского княжества в Российскую империю по сей день уяснено далеко не полностью и в недостаточной степени. Прежде всего это относится к одному из ключевых направлений континентальной экспансии России – среднеазиатско-сибирскому.

На первый взгляд среднеазиатское (центральноазиатское) направление не выглядит в истории строительства российской державы (впоследствии сверхдержавы) ни первостепенным, ни главным: и территориальное расширение России завершилось здесь позднее всего (лишь в конце XIX века), и основные войны Россия вела не здесь, а западнее – в Балтийско-Черноморском ареале Древней Руси (а также сопредельном Кавказе). Наконец, если там России удалось вернуть практически всю домонгольскую геополитическую сферу влияния и контроля (и даже ее расширить), то в центре Азии ее продвижение остановилось как бы на полпути: от Арала до Афганистана сохранились среднеазиатские (пусть и вассальные) государства, которые сегодня, в начале XXI столетия, усилиями и активностью соседей России (Китая, Турции, Ирана), при отсутствии соответствующей стратегии у Москвы, выводятся из-под ее влияния. И решающую роль в этом негативном для нас процессе играет выдавливание в 1991 году среднеазиатских республик из состава СССР и его роспуск 8 декабря 1991 г. в Беловежской Пуще Ельциным, Кравчуком, Шушкевичем (лидерами славянских республик – России, Украины, Беларуси).