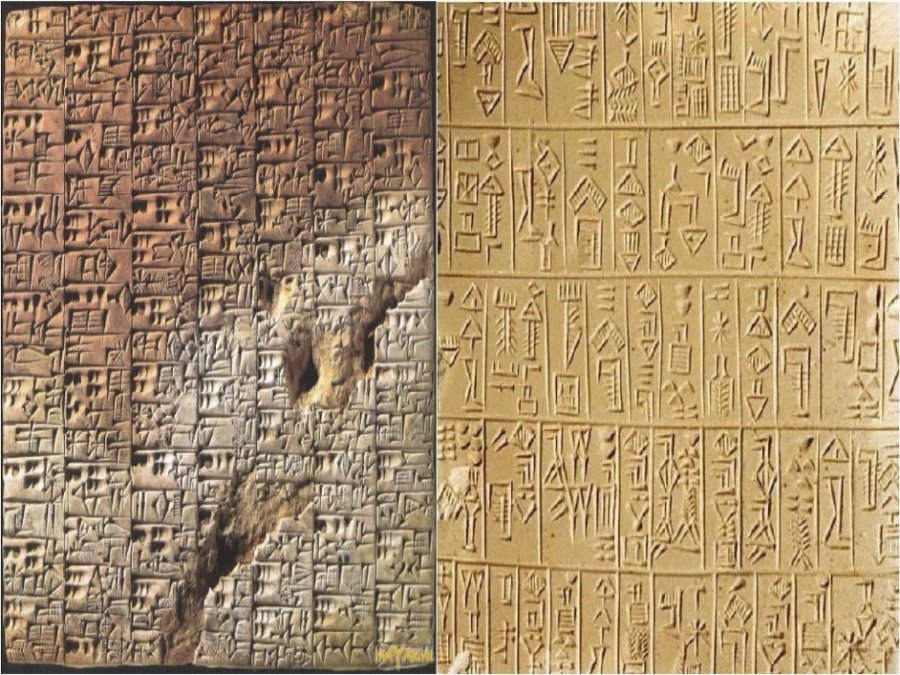

Неслучайно ученые, придерживающиеся различных концепций и гипотез, признают огромные достижения шумеров во всех сферах человеческой деятельности. Так, например, выдающийся ученый-востоковед С. Крамер отмечает в своих исследованиях, что шумеры, населявшие бесплодные земли, но обладавшие незаурядным творческим интеллектом и предприимчивым решительным духом, превратили эту землю в настоящий райский сад и создали свою удивительно развитую цивилизацию, которую можно было бы считать, вероятно, первой развитой цивилизацией в истории человечества. Именно в силу скудости природы они пришли к идее орошения земли, а проблему нехватки строительных материалов решили путем создания кирпича из глины, которая имелась в изобилии, и его обжига. Это позволило создать гончарное производство. Практическое отсутствие древесины навело их на мысль широко использовать во всех областях жизни в изобилии росший на болотах гигантский тростник. Им принадлежат изобретение гончарного круга, колеса, плуга, парусного судна, арки, свода, купола, медного и бронзового литья, шитья иглой, клепки и пайки, скульптуры из камня, гравирования и инкрустации. К величайшим изобретениям можно отнести создание системы письменности на глиняных табличках, которая была заимствована и использовалась на всем Ближнем Востоке на протяжении почти двух тысяч лет. Все эти изобретения в области материальной культуры носили поистине революционный характер. Практически все сведения о ранней истории Западной Азии были почерпнуты из глиняных табличек и других памятников с шумерской клинописью. Отмечается, что к III тыс. до н. э. шумерская культура и цивилизация проникли, хотя бы в некоторой степени, на восток до Индии, на запад до Средиземноморья, на юг до Эфиопии, на север до Каспия1.

Шумерская клинопись

Соглашаясь с результатами исследований западных ученых относительно ареала распространения шумерской культуры как истока последующих культур, российский ученый А. Кифишин показывает, что протошумерские надписи обнаруживаются на территории Европы и Азии, в частности, в Балкано-Дунайском регионе, на территории Франции и Испании, в Малой Азии, на территории Северного Кавказа, Закавказья и даже в Зауралье. Что касается серьезного вклада шумеров в создание и развитие материальной культуры, А. Кифишин к тому, что было отмечено С. Крамером, добавляет следующее: «Уже в конце IV тыс. до н. э. они создавали такие вещи, которые другим народам и не снились. У них были великолепные ступенчатые храмы-зиккураты; они отлично знали карту ночного неба; по звездам основывали карты и города; оттачивали зрение до такой степени, что могли видеть невидимые простым смертным звезды 10-й величины; их тренированный слух мог улавливать скрытую гармонию космоса, которую Пифагор много веков спустя назовет музыкой сфер. Они умели писать, их система счета была одной из самых совершенных в древности. Они сочиняли поэмы, устраивали грандиозные праздники, были творцами самых сложных и глубокомысленных ритуалов…»2 Таким образом, шумеры внесли не только колоссальный вклад в создание и развитие материальной культуры, но и не менее, а может быть, еще более важный вклад они внесли в создание и развитие культуры духовной.

Особое развитие получили такие области, как образование, медицина, юриспруденция, наука, в частности математика, литература, искусство, естественно, религия, мораль. Была разработана система измерения времени, календарь – год, месяцы, сутки, часы. Время отмерялось водяными часами, или клепсидрой, в форме цилиндра или призмы. Вероятно, были также известны солнечные часы. Была разработана весьма сложная и четкая система нумерации, особенно благоприятная для развития математики и связанных с ней дисциплин. В частности, школьная система обучения математике включала в себя таблицы и задачи: таблицы обратных величин, умножения, квадратов и квадратных корней, кубов и кубических корней, суммы квадратов и кубов, необходимые для решения определенных видов уравнений, показательные функции, коэффициенты величин для практических расчетов (например, приблизительная величина v2) и многочисленные метрологические расчеты площадей прямоугольников, кругов и многое другое. Задачи были связаны с нахождением чисел (которые позднее будут связываться с именем Пифагора), извлечением кубических корней, решением уравнений и такими практическими вопросами, как рытье и расширение каналов, подсчет кирпичей и т. д.

Что касается медицины, достаточно сказать, что одна из табличек относится к последней четверти III тыс. до н. э. и поэтому содержит самую древнюю фармакопею, известную человечеству. Были разработаны системы лекарств для внутреннего и наружного применения. Шумерские врачи широко использовали растительные, животные и минеральные источники. Медицина шумеров, как можно судить, носила эмпирико-рациональный характер и не прибегала ни к каким магическим техникам, заговорам и т. д. Врачи имели довольно высокий социальный статус.

Шумеры достигли высокого уровня в таких видах искусства, как скульптура, музыка (инструментальная и вокальная), литература. В гробницах были найдены такие музыкальные инструменты, как арфа, лира, барабаны, тамбурины. В школах особое внимание уделялось пению, танцам, поэзии. Шумерская литература включает в себя многие виды и жанры – мифы и эпические повествования, гимны, плачи, пословицы. При этом подавляющая часть шумерских литературных произведений написана в поэтической форме. О размере и рифме еще не было представления, но бόльшая часть литературной техники шумерам была известна: повтор и параллелизм, метафора и сравнение, хор и припев. Мифы и эпические сказания изобилуют постоянными эпитетами, длинными повторами, устойчивыми формулами, тщательной деталировкой описаний. Всему миру известны эпические сказания о Гильгамеше, самом известном из шумерских героев, которому нет равных на всем Древнем Ближнем Востоке. Мудрость шумеров особенно емко, глубоко и лаконично выражена в пословицах и поговорках: Молчи о том, что ты нашел, скажи лишь о том, что потерял; Не срывай сейчас, позже даст плоды; Кто много ест, тот плохо спит; К вражде ведет не сердце, к вражде ведет язык; Солги, и, когда ты скажешь правду, ее сочтут ложью; У кого много серебра, возможно, и счастлив, у кого много зерна, возможно, доволен, но крепкий сон у того, у кого нет ничего; Ласковое слово – всем друг; Грамотей, что не знает шумерский язык, что за грамотей? Бери жену по выбору, роди ребенка по сердцу; Любящее сердце дом строит, ненавидящее сердце дом рушит; Дружба – на день, родство – на века; Преступника – лучше бы мать не рожала, лучше бы его бог не замысливал.

Величайшей заслугой шумеров является изобретение письменности и, как следствие, создание системы школьного обучения. Трудно себе представить, что если бы не шумеры, еще неизвестно, когда бы человечество добилось таких результатов, какие оно имеет в настоящее время. То, чего шумеры достигли в III тыс. до н. э., явилось основой и гигантским прорывом человечества к вершинам подлинного знания.

Во второй половине III тысячелетия до н. э. шумерская школьная система переживала этап зрелости и расцвета, о чем свидетельствуют десятки тысяч глиняных табличек этого периода. Шумеры придавали образованию огромное значение, шумерская школа была создана с основной целью – готовить писцов для храмов, дворцов, для удовлетворения экономических и административных потребностей. Ее программа предполагала изучение известных в то время наук, с одной стороны, а именно теологии, ботаники, зоологии, географии, математики, грамматики и лингвистики на возможном по тем временам уровне; с другой стороны, изучение литературы и искусства и создание новых произведений. Со временем школы превратились в центры культуры и обучения. Особенно следует отметить, что программы этих школ носили преимущественно светский характер. Большинство учеников становились писарями, но были и такие, кто посвящал свою жизнь преподаванию в школах и литературному труду.