6. Перцепции индивида окрашиваются желаниями, потребностями, ценностями, фантазиями и другими элементами его личности, и эти компоненты личности отвечают за такое искажение физической и социальной реальности, при котором угроза ощущаемой безопасности и целостности индивида сведена к минимуму.

В настоящее время, по мнению отечественного психолога П. В. Яньшина, существует три основных общих тезиса, которые разделяют все психологи, занимающиеся исследованием проекции, вне зависимости от теоретических направлений [121].

Первый тезис – активность субъекта в его взаимодействии с внешним миром.

Второй тезис – положение о целостности субъекта во всех его проявлениях.

Третий тезис – положение о личностности всех человеческих проявлений, какое бы содержание ни вкладывалось конкретным исследователем в понятие «личность».

Эти положения многократно подтверждены, в том числе и отечественными исследователями [95], и являются теоретической базой для большинства психологов во всем мире, работающих с проективными техниками.

Исследователями выделены общие признаки, характеризующие проективные методы:

1) неопределенность, неоднозначность используемых стимулов;

2) отсутствие ограничений в выборе ответов;

3) отсутствие оценки ответов испытуемых как «правильных» и «ошибочных».

Вследствие малой структурированности предлагаемого в них материала и предлагаемой свободе самовыражения, проективные методы побуждают индивида к раскрытию собственного способа организации опыта, структурирования жизненного пространства, интерпретации материала и аффективным реакциям посредством проекции своего внутреннего мира, своих смыслов, ценностей, паттернов и чувств, то есть моделируют ситуацию, в которой актуализируется «личностный процесс». Интерпретация полученных результатов традиционно предполагает использование как формального, так и содержательного анализа протокола исследования. Если в основе формального анализа лежат статистические процедуры: выделение факторов оценки, выявление количественных взаимосвязей между ними, установления валидности и надежности, – то содержательный анализ направлен на символическую интерпретацию результатов и требует знания психодинамической теории. Каждый из этих методов анализа самоценен и имеет тенденцию к дополнению другого в клинической практике психолога [3].

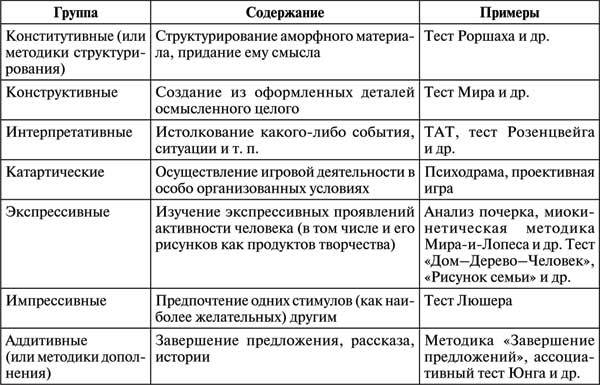

Первая классификация проективных методов была предложена Л. Франком [104]. По мере развития проективной психологии она развивалась и уточнялась. В настоящее время различают несколько групп проективных методов [77, 91] (табл. 1).

Таблица 1. Группы проективных методов

Экспрессивные методы или проективные рисунки появились на Западе в 40-х гг. XX в. и быстро приобрели популярность в среде клинических психологов. По сравнению с другими проективными тестами исследователей в них привлекала относительная простота проведения, то есть минимальное использование средств (бумага и карандаш), экономичность по времени проведения и, одновременно, богатство получаемой информации. Но так же как и другие проективные тесты, они страдали отсутствием последовательного теоретического обоснования признаков интерпретации, их относительной валидности и надежности. Создание теории проективного рисунка никогда не было самоцелью приверженцев этой техники, а явилось результатом осмысления эмпирических фактов [121]. Проективный рисунок рассматривался большинством исследователей как продукт невербальной коммуникации. Теоретические предпосылки интерпретации проективного рисунка полностью совпадали с таковыми для проективной техники в целом. В работе «Личностная проекция в рисунке человеческой фигуры» К. Маховер предложила трактовать проекцию как акт «трансляции образа тела в графические термины так, что рисунок в определенном смысле является личностью, а бумага соотносится со средой» [63]. Она сформулировала важный принцип толкования рисунка, состоящий в буквальном переводе графических признаков в словесный текст, опорой чего чаще всего является образность речи, то есть метафоры.

В отечественной психологии попытка теоретико-экспериментального обоснования проективного рисунка была предпринята П. В. Яньшиным [121]. Отталкиваясь от выдвинутых ранее гипотез других исследователей, он сформулировал собственное представление о психосемантических механизмах рисуночной проекции. Он основывался на предположении о символической природе образа запечатленного в рисунке, а также на том, что смысл не «навязывается» образу интерпретатором, а вытекает из семантической смысловой природы этого образа, как отражение глубинных смысловых структур личности его творца. Проективный рисунок рассматривается им как разновидность метафорического самоописания, метафорической формы эмоционального отношения к самому себе. Согласно П. В. Яньшину, рисунок «представляет собой частный случай функционирования некого невербального канала коммуникации, основанного на архетипических структурах языка, в частности на устойчивых метафорических образах, структурирующих обыденное сознание». Пытаясь найти теоретическое обоснование и разрешить проблему расшифровки проективного рисунка, то есть перевода языка невербальных значений на обычный язык, он опирался на взгляды Ч. Осгуда. Согласно Ч. Осгуду, как в образовании языковых метафор, так и в формировании невербальных значений ведущая роль принадлежит явлению синестезий, под которым понимается универсальный психический механизм взаимотрансляции семантического содержания различных перцептивных модальностей. Исходя из этого, П. В. Яньшин выдвинул предположение, что если «устойчивая метафорика языка может своеобразно дублировать невербальный образный канал коммуникации», то она может служить эвристической опорой при расшифровке проективной рисуночной продукции. Процесс интерпретации он предложил рассматривать как герменевтическую задачу, то есть как процедуру применения определенного алгоритма интерпретации к символическому тексту, где одним из опорных положений является семантический параллелизм образнографического и вербально-метафорического рядов. Гипотеза о параллелизме вербально-метафорического и образно-графических рядов в применении к проективному рисунку была доказана им экспериментально путем сопоставления семантики пространства рисунка с лингвистическими культурными архетипами метафоризации пространства.

П. В. Яньшин разработал данный подход к проективному рисунку и его интерпретации, решая конкретную задачу: определение психологических оснований интерпретации отдельных характеристик рисунка в методике «Рисунок несуществующего животного».

Методика и ее статус в настоящее время

Методика «Рисунок несуществующего животного» была создана М. З. Дукаревич в начале 70-х гг. прошлого века. Однако впервые была опубликована под фамилией автора только в 1990 г. [33]. Методика получила статус проективного метода исследования личности, так как содержала все его признаки и, в частности, удовлетворяла сформулированному Л. Франком необходимому критерию любого проективного метода: содержала неоднозначный, неопределенный стимульный материал, который испытуемому предлагалось произвольно структурировать. В данном случае – придумать образ животного, которого в реальности не существует. И была отнесена к разряду экспрессивных проективных тестов, потому что осуществлялась через процесс рисования.

Появление методики сразу вызвало много вопросов относительно ее валидности и достоверности предложенных интерпретаций. Это объяснялось тем, что в авторском варианте (Приложение 1) интерпретации представляли собой своеобразный каталог, где предлагалась трактовка тех или иных деталей рисунка, но практически не содержалось психологического теоретического обоснования интерпретаций, кроме упоминания теории психомоторной связи и отсылки к теоретическим положениям оперирования символами. Методика также не содержала данных о достоверности установленных связей. Поэтому первые исследовательские работы психологов были направлены на решение именно этих задач. Сначала С. Э. Габидулиной [26], а затем более детально П. В. Яньшиным и его учениками [121] были предприняты, насколько нам известно, первые шаги к конструктной валидизации методики. Этот тип валидности устанавливается путем экспериментального подтверждения гипотез, а именно: выявления связи между результатами, полученными с помощью исследуемой методики и данными других личностных методик. Обследуя группы взрослых (33 человека) и школьников (в разных экспериментах от 30 до 47 человек), средний возраст которых был 12 лет, П. В. Яньшин и его ученики экспериментально доказали связи некоторых характеристик изображения несуществующего животного с определенными аспектами личности рисующих. Анализу подвергались параметры пространственного расположения рисунка (вверху, внизу, вправо, влево, прямо), с которыми сопоставлялись результаты исследования самооценки испытуемых, проводимого с помощью метода личностного семантического дифференциала, и характеристики их реакций в фрустрирующих ситуациях, которые оценивались тестом С. Розенцвейга. Исследовались также взаимосвязи графических признаков агрессивности в рисунке (рога, шипы, зубы и др.) с оценкой агрессивности, диагностированной с помощью теста С. Розенцвейга. Оба используемых метода создавали возможность статистического контроля данных. При обработке результатов применялся метод линейной корреляции и относительно различной ориентации рисунка, метод разбиения на группы с применением t-критерия Стьюдента, а также метод ранговой корреляции Ч. Спирмена. П. В. Яньшин не только предпринял попытку валидизации методики, но и, как показано в предыдущей главе, разработал и экспериментально подтвердил теоретические основания ее интерпретации. Выявленная в исследовании достаточно отчетливая связь между семантикой устойчивой пространственной метафорики («верха», «низа», «правого», «левого») и семантикой пространства листа бумаги в проективном рисунке подтвердила выдвинутую им теоретическую гипотезу, что «устойчивая имплицитная метафорика, релевантная контексту образа, может служить эвристической опорой при расшифровке проективной рисуночной продукции» [121].