Теперь, когда мы рассмотрели понятный для всех нас пример, попробуем разобраться с более сложными психологическими формами незащищенности, начиная с привязанности.

Потребность в надежной привязанности

Жизнь в идеале должна представлять собой ряд дерзких вылазок с безопасной базы.

ДЖОН БОУЛБИ

Человеческое дитя появляется на свет как совершенно беспомощное создание и в удовлетворении базовых физиологических потребностей полностью зависит от того, кто ухаживает за ним. Чувствуя ответственность и надежность ухаживающего, младенец обретает уверенность в том, что его потребности будут удовлетворены. Одновременно у младенца возникает эмоциональная привязанность к ухаживающему, и эта связь создает безопасную базу и надежное убежище, позволяющее растущему ребенку выживать, удовлетворять любопытство и исследовать окружающий мир.

Опираясь на теорию Фрейда в сочетании с молодой наукой этологией (изучение поведения животных через призму эволюции), кибернетической теорией, теорией систем управления и психологией развития, британский психолог Джон Боулби предположил существование «поведенческой системы привязанности», которая появилась на заре истории человечества и была нацелена на формирование близости между ухаживающими и уязвимыми младенцами, детьми и взрослыми[109]. Поведение, нацеленное на формирование близости, по словам Боулби, выполняет функцию уменьшения чувства страха и тревоги и проявляется, когда ребенок чего-то боится или чувствует угрозу.

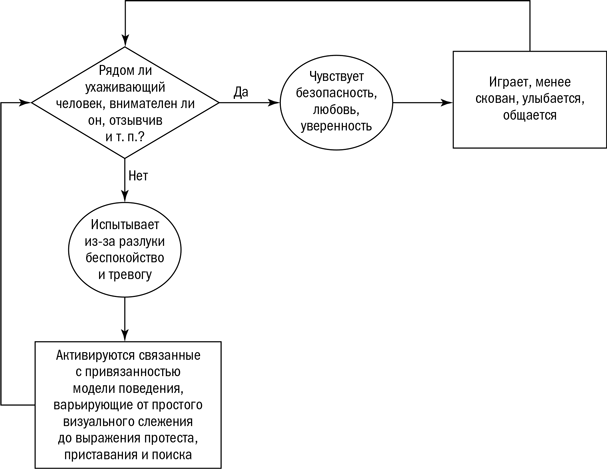

При описании этой системы Боулби использовал ключевые принципы теории управления, в основе которой лежат логические операции «если/то». В самом деле в нашей системе закодировано множество подсознательных механизмов в стиле «если/то», и, как мы увидим далее в этой книге, понимание этого позволяет нам осознанно отключать систему и брать под контроль бессознательные привычки. В детском возрасте, однако, у нас еще нет когнитивного тормоза самоанализа, который позволяет блокировать поведенческую систему привязанности.

Боулби утверждал, что система привязанности дает нам ответ на целый ряд «если/то»-вопросов, начиная с такого: «Рядом ли ухаживающий человек, внимателен ли он и отзывчив?»[110] Если ребенок понимает, что ответ «да», то он чувствует, что его любят и что он в безопасности, ощущает уверенность и с большей вероятностью изучает мир, играет и общается с другими. В случае ответа «нет» ребенок испытывает тревогу и, скорее всего, ведет себя так, чтобы привлечь к себе ухаживающего человека, не спит и подает голос (плачет). По теоретическому предположению Боулби, такое поведение будет продолжаться до тех пор, пока ребенок не ощутит приемлемый уровень близости с человеком, к которому он испытывает привязанность. Если же этот человек не реагирует, то ребенок должен полностью отдалиться от него, что часто случается при длительной разлуке.

Очень чувствительная к тому, как к нам относятся в моменты стресса, система привязанности постоянно следит за тем, насколько успешно мы получаем близость и поддержку со стороны объекта привязанности – сначала родителей, а потом друзей и возлюбленных. Как говорит Боулби, на основе физического присутствия ухаживающего человека мы постепенно формируем ментальные образы, или «внутренние рабочие модели», других и самих себя, которые позволяют нам предвидеть поведение других на основе прошлого опыта. В результате взаимодействия с различными объектами привязанности на протяжении жизни мы создаем модели полезности и отзывчивости других к нашим потребностям, а также собственные представления о доброте и ценности любви и поддержки. Эти внутренние рабочие модели влияют на ожидания и принципы, которыми мы зачастую неявно руководствуемся в отношениях в более широком смысле.

Идеи Боулби были проверены Мэри Эйнсворт, американо-канадским специалистом по психологии развития, которая убедилась в том, что младенцы предсказуемо демонстрируют один из нескольких характерных «паттернов привязанности»[111]. Она проводила «эксперимент с незнакомой ситуацией», когда детей в возрасте 9–12 месяцев приносили в лабораторию и после того, как они успокаивались, ненадолго разлучали с родителем, оставляя их наедине с незнакомцем.

Предсказание Боулби оказалось правильным: присутствие незнакомца вызывает у детей тревогу, заставляет их смотреть на родителей в поисках поддержки. А когда родители оставляют детей наедине с незнакомцем, они испытывают дополнительный стресс: перестают интересоваться своими игрушками или начинают плакать. После возвращения матери большинство детей (примерно 62 %) ползут ей навстречу, стремясь восстановить утраченную близость со знакомым ухаживающим человеком.

Сказанное относится к большинству детей. По наблюдениям Эйнсворт, у части детей (примерно 15 %) разлука вызывает чрезвычайно сильный стресс, а после возвращения ухаживающего они ползут к нему, но сопротивляются контакту – отстраняются, вырываются или иным образом показывают, что им не нравится происходящее[112]. Эйнсворт расценила это как проявление ненадежной формы привязанности. Ребенок не может в полной мере регулировать и восстанавливать эмоциональное равновесие после того, как его оставляют незащищенным. Она назвала такое состояние «тревожно-амбивалентной привязанностью».

Эйнсворт выявила у 25 % детей еще одну форму ненадежной привязанности, которую она назвала «избегающей». Эти дети испытывают явный стресс при разлучении, однако после возвращения матери они ведут себя так, как будто им не нужна ее защита, контакт или поддержка. Они словно говорят: «Как бы там ни было, а ты мне не нужна».

Новаторская работа Эйнсворт, посвященная привязанности детей, впоследствии была расширена и к ней добавилось исследование отношений взрослых[113]. Ниже представлены четыре основных типа привязанности, выявленных у взрослых.

– Мне легко эмоционально сближаться с другими. Я чувствую себя комфортно, когда полагаюсь на них, и позволяю им полагаться на меня. Я не боюсь оставаться в одиночестве или видеть, что другие не принимают меня. (Надежная привязанность)

– Я испытываю дискомфорт, когда сближаюсь с другими. Я хочу эмоционально сблизиться, однако мне трудно полностью доверять другим или полагаться на них. Я опасаюсь, что могу пострадать, если слишком сближусь с другими. (Тревожная, или избегающая, привязанность)

– Я хочу быть эмоционально близким с другими, однако нередко оказывается, что они не хотят сближаться настолько, насколько мне хотелось бы. Мне плохо без близких отношений, но порой беспокоит то, что другие не ценят меня в такой же мере, в какой ценю их я. (Избегающе-отвергающая привязанность)

– Мне вполне комфортно без близкой эмоциональной связи. Для меня очень важно чувствовать независимость и самодостаточность, и я предпочитаю не полагаться на других и не позволяю им полагаться на меня. (Тревожно-избегающая привязанность)

Подходит ли вам какой-либо из этих профилей? Если да, то превосходно! Вы начинаете процесс самоосознания, который реально может принести пользу вашим отношениям. Большинство людей, однако, не вписывается точно в какую-то одну категорию или определяет для себя несколько категорий. В действительности эта типология слишком примитивна и статична. Крис Фрейли с коллегами выяснил, что различия людей на самом деле довольно размыты и не имеют четких границ[114]. У нас есть в той или иной мере признаки всех стилей привязанности, варьирующие от «это не про меня» до «это действительно мое», а большинство людей попадает в промежуток между экстремумами.