Умение критически анализировать и оценивать прессу, теле- и радиорепортажи, интернет-СМИ – это право и обязанность каждого мыслящего гражданина. Это способ понять современную жизнь. И если дети со школьной скамьи научатся понимать информационную повестку дня, ориентироваться в информационных потоках, они смогут принимать в будущем осознанные решения.

ЮНЕСКО, Совет Европы и другие международные организации неоднократно обращали внимание на просвещение и образование в сфере СМИ (см. табл. 3). Традиционные подходы к медиаобразованию менялись со временем[3]. Так, в 1970 гг. медиаобразование приобрело политический аспект, считалось, что на СМИ лежит ответственность за формирование политических взглядов. В 1980-1990 гг. главной стала защита детей (в Великобритании бытовало мнение, что средства массовой информации представляют «низкую» культуру, и могут разрушить ценности культуры «высокой», в США существовали опасения, что СМИ могут привить детям неприемлемые ценности и поведение). В начале XXI века акценты сместились в сторону развития творческих навыков и умений активной аудитории, особенно востребованных в условиях цифровой революции.

Таблица 3. Основные международные документы в области медиаобразования

Источник: тексты документов.

Таблица 4. Основные российские документы в области информационной безопасности

Источник: тексты документов.

Говоря сегодня о развитии у детей новых компетенций, нужно отметить, что термин «медиаобразование» не всеми признан. Он комплексный, сложный. На первый взгляд он предполагает образование общественности при помощи медиа. С другой стороны, медиаобразование трактуется и как образование в сфере медиа, которое, во-первых, создает информационную безопасность ребенка (и он, находясь в данной среде, может включить определенные механизмы, чтобы защитить себя); во-вторых, воспитывает информационную и медиакультуру; в-третьих – формирует медиаграмотность (это другая часть воспитания медиакультуры, которая может и должна работать). Если концентрироваться на достижении какой-то одной цели, можно упустить что-то важное.

Медиаобразование по природе – и «позитивное» и «негативное» регулирование. С одной стороны, это формирование определенных запретов и рамок, а с другой – максимальное развитие творческих способностей детей. Во многом это идеалистический взгляд, но без формирования новых правил жизни в Интернете мы не сможем справиться с угрозами цифровой среды. Именно поэтому концепция медиаобразования очень часто пересекается с концепцией информационной безопасности (см. табл. 4). Российский путь регулирования информации направлен на защиту пользователя, прежде всего ребенка, от угроз и опасностей новой коммуникационной среды.

Заключение

Сегодня возросла необходимость проводить новые фундаментальные исследования по выявлению особенностей потребления цифровых медиа и поведения россиян. Они призваны объяснить, каким образом меняются повседневные социокультурные практики человека, как именно трансформируется гуманитарное измерение человека. Особую значимость приобретают комплексные системные междисциплинарные исследования, направленные на изучение принципов поведения основных участников медиакоммуникационного процесса в цифровой среде. Такие исследования возможны, например, в рамках МГУ имени М. В. Ломоносова с привлечением ученых, представляющих различные факультеты: исследователей журналистики и медиа, психологов, педагогов, социологов, философов, математиков и др.

Для проведения исследований необходимо сотрудничество академической среды (Российской академии образования), государственных структур (Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), а также партнеров из медиакоммуникационного бизнеса – медиакомпаний Yandex, Rambler, Mail.Ru Group и др.

В целях предотвращения киберугроз и поддержания информационной безопасной среды российского общества, направленной на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, для разработки и внедрения программ по медиаобразованию и повышению цифровой медиаграмотности школьников и учителей представляется важным создать Проблемный совет по цифровой грамотности учителей и школьников, обозначив основные направления его деятельности:

1) Изучение мотивации «цифровой молодежи» при выборе информационных источников и различных типов и видов контента, а также мотивационных факторов, необходимых для теоретического осмысления поведения, коммуникативных особенностей и процесса формирования информационной повестки дня в различных возрастных группах молодого поколения;

2) Формулирование новых направлений фундаментальных исследований по выявлению особенностей поведения молодых россиян, главным образом школьников, в условиях цифровой медиасреды, моделированию социальных практик «человека медийного» в условиях медиатизации, прогнозированию цифрового поведения человека, выявлению его количественных и качественных характеристик, прогнозированию последствий для общества, формированию российской культурной идентичности в условиях глобальной цифровой среды;

3) Научно-методическое сопровождение разработки и внедрения программы по медиаобразованию и повышению цифровой медиаграмотности учителей и школьников, курсов медиаграмотности и повышения квалификации учителей – руководителей школьных СМИ, классных руководителей и педагогов дополнительного образования;

4) Формирование и экспертиза рекомендаций по программам цифровой грамотности, информационной безопасности для органов государственной власти, министерств, ведомств, предприятий образовательной среды.

Российские школьники как медиапотребители

M. E. Аникина, кандидат филологических наук, доцент кафедры социологии массовых коммуникаций факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова

Контекст исследования

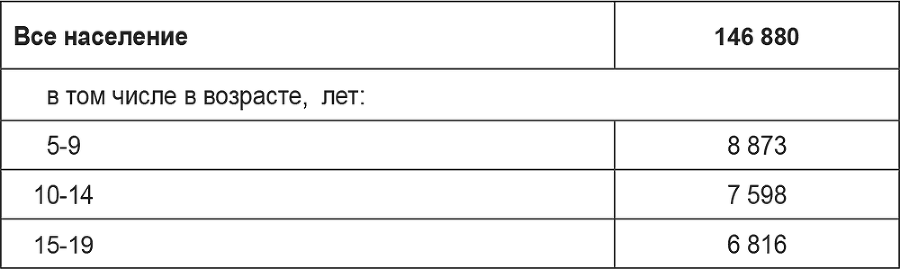

Обсуждение характеристик медиапотребления современных российских школьников невозможно без определения формальных границ целевой аудитории. Согласно материалам Федеральной службы государственной статистики, обнародованным в 2018 г., в России проживает 23, 287 млн человек в возрасте от 5 до 19 лет (более подробно возрастная структура и численность данного сегмента населения представлена в табл. 1). Произведя нехитрые подсчеты, можно определить, что подрастающая и знакомящаяся с различными социальными и культурными практиками потенциальная аудитория медиаресурсов и СМИ в целом составляет 15,9 % населения страны.

Таблица 1. Распределение населения по возрастным группам, 2016 г., тыс. чел.[4] (фрагмент)

Подростковая аудитория необычайно привлекательна и одновременно сложна для изучения, а кроме того, несомненно, заслуживает внимания как участник коммуникативного и социального взаимодействия, нуждающийся в определении своего места в окружающем мире, в формировании адекватной картины мира, во включении в многообразные реальные практики. При этом именно аудитория данного возраста оказывается неоднозначным и трудным контрагентом прежде всего в силу своих специфических социально-психологических характеристик. Исследователи в области возрастной психологии подчеркивают, что школьники, подростки чаще других сталкиваются с разнообразными кризисными ситуациями, оказываются перед необходимостью выбора в области личных и социальных взаимоотношений, ощущают потребность в самоопределении, переживают психологическими и психофизиологические проблемы. Специалистам, работающим с данной аудиторией, необходимо помнить, что кризисы нередко возникают в контексте общественных трансформаций и поэтому связаны с процессами в окружающем молодого человека социуме. В конце XX – начале XXI вв. российские исследователи неоднократно подчеркивают, что достижение высокого социального положения представителями молодежного сообщества происходит в сжатые сроки и сопровождается своего рода «интеллектуальным экспериментированием». Подобные условия позволяют молодежи обрести опыт в различных сферах общественной жизни, примерить разные ипостаси и впоследствии более осознанно совершить выбор приемлемой стратегии развития в личном и профессиональном планах. Кроме того, «проба пера» позволяет продлить процесс формирования личности и процесс взросления, причем это происходит не только в России, но и в других странах, находит отражение в обновляющемся публичном и академическом дискурсах, касающихся проблем новых поколений. В качестве иллюстрации приведем термин кидалтс, который все чаще используют ученые и эксперты, который звучит в медиапространстве, в интернет-дискуссиях[5]). Важно отметить, что часть нового поколения смогла реализовать новые возможности (при этом в крупных населенных пунктах доля успешных молодых людей достигла 30 %).