Начинаются летние каникулы. Лин чаще всего не уходит далеко, играет во дворе, или на кухне, или на крыльце. Она заводит дружбу с Лилли, соседкой с верхнего этажа дома 29. Лилли чертит в альбоме Лин четыре линеечки и аккуратно вписывает точно посередине страницы стишок:

Розы белые, розы красные,

Все они в саду прекрасные,

Лин, прекраснее всего —

Роза сердца твоего.

В левом углу страницы Лилли чертит линейки по диагонали и пишет: «Я в кровати расшалилась – мама очень рассердилась». Каждый раз, читая эти строки вслух, девочки хихикают.

Потом однажды вечером, в начале августа – каникулы еще не закончились, – мама, как всегда, заходит к Лин, чтобы получше ее укрыть и поцеловать на ночь. Садится на стул у кровати, одну руку кладет на одеяло, другой гладит Лин по голове.

– Я открою тебе секрет, – говорит мама. – Ты на некоторое время уедешь и поживешь в другом месте.

Воцаряется тишина. Все, что было после, – словно в дымке, но эту мамину фразу и ее голос Лин запомнила навсегда. И то, какой мама была милой и доброй и как любила Лин.

На следующее утро девочка сидит на верхней ступеньке крыльца с Лилли и другими соседскими детьми. Ее так и распирает от волнения: у нее есть секрет. Ужас как хочется им поделиться. Иметь свою собственную тайну приятно, а вот хранить ее так долго – не очень-то. Когда мама возвращается домой, Лин скатывается с крыльца и шепотом спрашивает: «Можно я расскажу Лилли? Такой чудный секрет!» Но мама строго-настрого запрещает: очень важно, чтобы об этом ни одна душа не знала.

Тем же вечером у них дома собираются тети и дядья: все набиваются в кухню, а когда свободного места не остается, топчутся у дверного проема комнаты родителей. Это не праздник и не день рождения, потому что кроме Лин и малыша Робби других детей нет, но девочка все равно в центре внимания: рот у нее набит вязким шоколадом, вкус которого она успела позабыть, ее передают с рук на руки. Почему-то ее разбирает шалить: она визгливо смеется (мама этого не одобряет) и тычет пальцем в пятно на носу у тети Элли. Но сколько б она ни безобразничала, ни хихикала и ни показывала пальцем, ее никто не одергивает. Взвизги Лин прорезают гул остальных голосов; взрослые беседуют приглушенно, а смотрят только на нее. Все происходит очень быстро. Она не успевает ни обдумать, ни задать вопросы, которые всплывают у нее в голове и куда-то испаряются. Кажется, будто вечер пролетает быстро, хотя он затягивается до поздней ночи: объятия, перешептывания – Лин смутно помнит, как ее, полусонную, папа относит наверх, в кровать.

Утром она едва успевает доесть хлеб с сыром, а у дверей уже стоит незнакомая дама – поважнее с виду, чем госпожа Андриссен, только не такая старая. Она держится строго, но бодро, как медсестра, хвалит Лин, расспрашивает, как та учится, какие у нее любимые книжки. Лин в замешательстве, потому что читает-то она мало, но ей все же приходит в голову сказать, что ей нравятся Ян Класен и Катрин. Дама довольно молодая, но все-таки не такая, как мама. С ней Лин и предстоит ехать – и это будет настоящее приключение, и от его предвкушения слегка подташнивает. Внешне Лин взволнована, но внутренне спокойна. Мама и незнакомая дама спарывают с ее платьев желтые звезды – пальцы так и мелькают.

Лин разрешают называть свое имя и фамилию, но впредь нельзя ни словом упоминать маму, папу и остальную семью. Теперь она не еврейка, а обычная девочка из Роттердама, ее родители погибли в бомбежке. Если кто спросит, надо отвечать, что даму зовут госпожа Херома и она везет Лин к тете, которая живет в другом городе, Дордрехте. Очень важно ни на шаг не отходить от дамы и теснее прижиматься к ней, чтобы на улице никто из знакомых не заметил, что на Лин нет звезды. Мама слово в слово твердит все за дамой и требует, чтобы Лин тоже повторила, даже если та уже запомнила. Потом мама целует Лин и крепко, до боли, обнимает, и вот уже девочка быстро идет по Плеттерейстрат, стараясь попадать в ногу со спутницей и держаться к ней как можно ближе. Сумка с ее вещами, среди которых альбом со стихами и папин пазл, висит на плече у госпожи Херомы и бьется в такт ее шагам.

От дома Лин до вокзала недалеко, так что прогулка по улицам и через парк (куда евреям вход воспрещен) до станции Холландс-Спор заканчивается, не успев начаться. Фасад у вокзала совсем как у дворца, но рассматривать его некогда – поезд вот-вот отойдет. На миг перед глазами Лин всплывает ее комната: до нее совсем близко, можно было бы вернуться бегом.

Госпожа Херома рассказывает ей о разных местах с забавными названиями. Таких в Нидерландах много: например, в Амстердаме есть улица Двойной Колбаски, в Гронингене – улица Усов, а в Зеландии – улица Больной Утки. А еще есть дорога под названием Кабаний Хвост. Лин эти названия смешат. Госпожа Херома ей нравится, и девочка хихикает, пока за окном вагона гаагские дома проплывают все быстрее, а колеса стучат все громче и чаще. Из трубы паровоза валит грязный дым, но запах у него чистый.

А Лин знает какие-нибудь смешные названия?

После глубокого раздумья она припоминает улицу Коровьего Вора – госпожа Херома про такую и не знала. «Коровий Вор – просто отлично!» – говорит та.

Лин хочет добавить: «Это недалеко от нашего дома», – но вовремя прикусывает язык.

В Дордрехте вокзал всего один, не то что в Гааге. Тоже похож на дворец, но поменьше и без сказочных башенок, как у гаагского. Лин и госпожа Херома пересекают парк, дремлющий в лучах послеполуденного солнца, – он больше, чем в родном городе девочки. Они идут по улицам с низенькими строениями, ничуть не похожими на трехэтажные дома в Гааге. Ноги у Лин уже устали, и заворачивать за очередной угол становится все труднее. Однако госпожа Херома на каждом перекрестке сообщает, что это за улица, и заодно припоминает еще какое-нибудь смешное нидерландское название, – и Лин послушно шагает дальше. Они добираются до Мауритсвег (а госпожа Херома придумывает: «Брючная улица»), потом до Криспейнсевег («Масляная Горка») и наконец до Билдердейкстрат («Улица Кролика-С-Трубкой») – и вот они на месте. Все здания, что Лин видела по дороге, в сравнении с гаагскими казались маленькими, но на Билдердейкстрат они совсем крошечные. Лин кажется, будто домов на этой улице вовсе нет – только две длинных низких стены из красного кирпича, а в них двери и окна, и тянутся эти стены насколько хватает глаз.

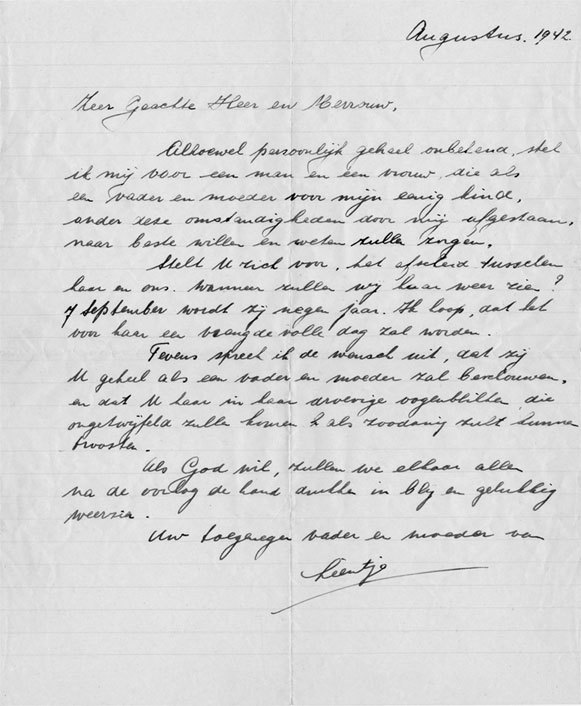

По мостовой с криками носится стайка мальчишек. Госпожа Херома, не обращая на них внимания, идет прямо к двери под номером десять и громко стучит в маленькое круглое окошко. В кармане ее пальто лежит письмо, о котором Лин не знает. Почерк такой же твердый, что и в стихах, оставленных маминой рукой на второй странице дочкиного альбома. Это письмо, датированное августом 1942 года, сохранилось – Лин показала мне его в своей амстердамской квартире. Вот оно:

Многоуважаемые господин и госпожа,

хотя мы не знакомы лично, по моим представлениям, вы сможете позаботиться о моем единственном ребенке как родные отец и мать. Дочь у меня забрали в силу обстоятельств. Очень надеюсь, что вы будете приглядывать за ней мудро и внимательно.

Представьте себе нашу разлуку. Когда мы увидим ее снова? Седьмого сентября ей исполнится девять. Надеюсь, для нее этот день будет радостным.

Я бы хотела, чтобы своими отцом и матерью она считала вас и чтобы в минуты печали, которые неминуемо ждут ее, вы утешали девочку как своего ребенка.

Если на то будет воля Божья, мы с вами встретимся после войны и пожмем друг другу руки. Полагаюсь на вас как на отца и мать

Линтье