— Деньги-то я дам, дам деньги-то, а вы покажте. Танцорок там, господ.

Официант усмехнулся.

— «Покажте…» Говорить выучись, — получив из рук Губарева трешку, аккуратно спрятал ее в бумажник, кивнул.

— Следуй за мной, чучело. И смотри, делай, что говорю.

Они прошли через кухню, мимо дымящихся котлов и распаренных поваров; в официантском простенке Силантий Фомич остановился.

— Паря, если тебя заметят, влетит мне, не кому другому. Официантов, которые в белом, не боксь, свои. Но ежели в черном заметишь кого, брысь сразу, чтоб духу твоего не было!

— Понял, Силантий Фомич. Где смотреть-то?

Официант подвел его к выходу в зал, толкнул за штору.

— Стой. Шторой прикройся и зырь. Другим глазом в коридор, чтобы чуть что… Понял? Все, меня нет, я тебя не видел.

— Спасибо, Силантий Фомич.

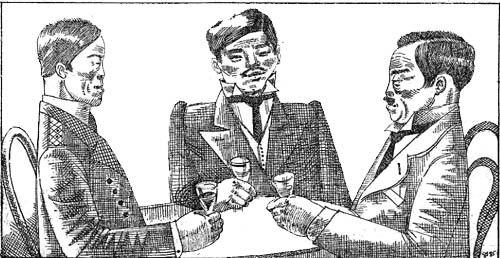

Официант скрылся в зале. Помедлив, Губарев осторожно, на сантиметр, отодвинул штору — самый краешек. Здесь, в «Аквариуме®, он бывал не раз; зал, хорошо знакомый контрразведке, был изучен им вдоль и поперек. Окинув беглым взглядом ближние столы в центре — их, как правило, занимали военные, — по смотрел налево. Четыре столика в углу, у самой эстрады, откуда каждую подробность можно увидеть без бинокля, всегда оставляются для посольств. Сейчас за этими столиками, украшенными цветами, обильно уставленными бутылками, полно людей. Вгляделся: ни одной дамы, только мужчины. Ничего удивительного, так и должно быть; жен сюда водить незачем, к кордебалету же и певицам прилито ходить за кулисы. Японцев можно сразу узнать, вот они, за вторым столиком; в отличие от европейцев, сидят неподвижно, лишь изредка перебрасываются короткими фразами. Вот его знакомый, Танака, сидит вполоборота к сцене; рядом еще три японца. Двоих он видит в первый раз, третий же, сидящий боком и сейчас некстати прикрытый ведерком с шампанским, очень напоминает «Ахметшина». Значит, внимание на него. На пустую эстраду вышел конферансье. В зале вяло захлопали. Оглядев по-свойски столики, кому-то подмигнув, кому-то сделав знак бровями, конферансье поднял руки:

— Господа! Прошу тишины! Как вы уже догадываетесь, сейчас перед вами выступит всеобщая любимица, шансонная субретка, мадемуазель Ставрова! Аплодисменты!

Зал ответил овацией, раздались крики:

— Полина, виват! Браво! «В холодном Париже»!

На эстраду вышла молодая женщина в длинном платье с буфами на плечах и разрезом, открывающем стройные ноги. На аплодисменты она ответила улыбкой и воздушными поцелуями, посылаемыми сразу двумя руками. Разобрать черты лица было трудно. Из-за шторы Губареву показалось: в ней нет ничего особенного. Сильно подведенные синие глаза, вздернутый нос, стандартные губы бантиком. Конферансье, дурачась, изогнулся, что-то спросил, девушка ответила — и он, прикрыв рот ладонью, сказал раскатистым шепотом:

— Господа, по секрету: «В холодном Париже»!

Рассыпалась трель аккомпанемента, снова захлопали, закричали. Песня была известной, ее слова гуляли по Петербургу, сообщая о «холодном Париже, который скучает по жаркой Москве». Аккомпанировало лишь фортепиано; Губарев отметил, что в голосе певицы чувствуется настроение, да и вообще мадемуазель Ставрова поет неплохо, если не считать специально наигранного жеманства.

Он следил за японцами и сейчас был почти уверен: тот, кого загораживает шампанское, — «Ахметшин». Песня закончилась, аплодисментов, криков и свистов не жалели. Впрочем, японцы, как он и предполагал, не шевельнулись — самурайская сдержанность. Стоп. Вот это уже интересно. Пока Ставрова раскланивалась, Танака жестом подозвал официанта, невысокого, тучного, с прилизанным пробором и нитевидными усикам»; тот поймал чуть заметный знак в сторону эстрады, взял из рук атташе конверт — и исчез за кулисами. Похоже, конверт предназначен для Полины. Пусть даже вет, но случай стоит запомнить.

Три раза выйдя на вызовы, Ставрова исчезла; сразу же грянула развеселая мелодия, в зал полетели конфетти, выбежал кордебалет. Губарев закрыл щель: здесь, за шторой, ему больше делать нечего, теперь главное — переговорить с тучным официантом. Он выглянул в простенок: толстяк, помахивая салфеткой, стоит в ожидании вызова. Нужно подойти к нему, не привлекая внимания официантов и метрдотеля. Когда Губарев кашлянул, официант повернулся; лоснящееся жиром лицо ничего не выразило. Фраза нашлась легко:

— Слушай, друг, заработать не хочешь?

Толстяк вздохнул.

— Деревня. Друг я ему. Кому друг, а кому Никанор Евсеич, — он махнул салфеткой по коленям. — Какие с тебя, вахлак, заработки? А?

— Простите, Никанор Евсеич, я хотел спросить — можа, клиентов мне подкинете?

Толстяк некоторое время соображал.

— Клиентов?

— Да. Я б с кажного, уж не обидел бы, а? Никанор Евсеич? С кажного, уж не обидел бы.

— Новенький, что ли?

— Да нет, Никанор Евсеич, месяц уж как в Питере. Мне б вона этих, англичанок, во-она фасонистые сидят.

— Во-она… Дурень, это не мой стол.

— А ваш какой?

— Соседний. Японцы, видишь?

Губарев изобразил высшую степень досады.

— Ой нет, боюся я их… Жалобень какая. Да и потом с японцев, что с них взять?

Лицо толстяка дернулось, он сплюнул.

— Болван неотесанный. Знаешь, кто это?

— Кто-о? — он округлил глаза. Толстяк, передразнивая, скривился.

— Тьфу, говорить не хочется. Этот, видишь, лицом к нам? Сам господин Танака, морской атташе. Понял? Небось, слова такого не слышал — «атташе»?

— О-о-о, — Губарев закачал годовой. — Простите, Никанор Евсеич. Етих не надо. Рядом, наверныть, тоже важные?

— Наверныть… О, господи! Понимал бы хоть что в важных господах. Рядом, видишь?

— Это который спиной? У ведерка?

— У ведерка… Этот господин Юдзура, представитель японской фирмы, — толстяк стал осторожно промокать салфеткой вспотевший лоб. Губарев попытался сообразить: Юдзура — представитель фирмы. Какой? Название выяснять сейчас не стоит — толстяк может насторожиться. Да и вообще, кто его знает, что это за толстяк. Возможно, фамилия «господина Юдзуры» отыщется в справочной книге. Нащупал в кармане рублевку.

— Спасибо, Никанор Евсеич, все ж японцев сегодня не нужно, боюсь я их. А насчет клиентов я уж буду знать, подойду? Не побрезгуйте рублишком, а с заработка еще отблагодарю.

— Ну ты и экземпляр, — толстяк взял рубль, небрежно сунул в карман. Губарев пригнулся.

— Нумер мой сто сорок четыре, третья извозная конюшня Оводкова{Петербургская контора наемных экипажей Оводкова.}.

— Хорошо, хорошо, тогда подойдешь, — увидев движение за столиком, официант цыкнул, — Адзынь, вызывают!

Не замечая больше Губарева, устремился в зал. Губарев осторожно двинулся назад, к черному ходу. Выбравшись мимо мешков, ящиков и бочек на улицу, огляделся. Никого — только Альт покорно стоит на том же месте. Забравшись на облучок, развернул жеребца, выехал на Кронверкскую, подумал: может быть, подождать разъезда гостей? «Ахметшина», положим, брать не стоит, не нужно быть назойливым. Но в «Аквариуме» есть еще Ставрова. Вспомнил о конверте и жесте Танаки — и направил Альта к парадным дверям варьете.

Здесь он простоял долго, до половины третьего ночи, пока не послышались крики, ругань извозчиков, хрип лошадей. «Эй, голубчик, нам в Петергоф?», «А ну, осади, куда прешь!», «В Петергоф далеко, барин, дорого будет», «Болван, я ж тебе не говорю, сколько будет… Прошу, господа, садитесь!», «Куда с мостовой лезешь?», «Господа, зачем извозчик, едем в моем!», «Любезный, пятерку хочешь заработать? Стой здесь, подойду с дамами», «Все понял-с».

Гости разъезжались: на тротуаре и мостовых было тесно от извозчичьих пролеток, возчики наезжали друг на друга, наиболее ухватистые вытесняли конкурентов. Все знали, если удача, за одну ночь здесь можно заработать больше, чем в городе за неделю.

Губарев остановил Альта чуть не доезжая выхода, в хвосте вереницы пролеток. По его расчетам, Ставрова должна уехать вместе с Танакой. Или, если атташе маскирует эту связь, на смежном с японцем экипаже. Но нет, японцы вышли одни и разъехались по парам: сначала двое незнакомых Губареву, чуть погодя — Танака и Юдзура-Ахметшин. Он хорошо запомнил приметы этой пролетки: караковая лошадь, немолодой извозчик с простецким лицом, по номеру — вторая извозная конюшня фирмы «Виктория», с Выборгской стороны.