«Невозможно добиться дисциплины без попыток разобраться в себе».

Кирилл Медведев

У самих школьников вопрос границ решается куда проще: любой старшеклассник за первые минуты общения безошибочно считывает, как будет себя вести с учителем. Вчерашний выпускник педагогических вузов традиционно пользуется куда меньшим пиететом по сравнению с аксакалом педагогики. Тем, кто своими молчаливыми размышлениями над вопросом «кого вызвать к доске» может довести до исступления целый класс.

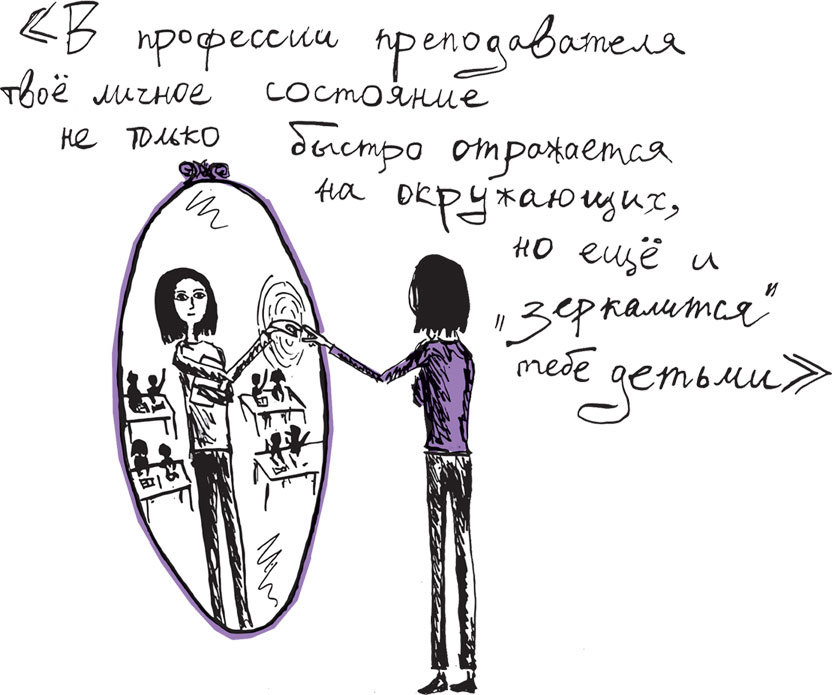

Из любопытства я часто спрашивал людей об уважении к преподавателю, и в половине случаев выяснялось, что признание люди путали со страхом. Поэтому в каждом разговоре с учителями я решил спрашивать, из чего складывается уважение к учителю сейчас, когда функция «педагога как передатчика знаний» устарела. «Работая в школе, я сталкивался не только с проблемой неадекватного отношения учителя к ученику, но и неадекватного отношения преподавателя к себе, – говорит в ответ Кирилл. – В этой профессии твое личное состояние не только быстро отражается на окружающих, оно еще и «зеркалится» тебе детьми. Для меня синдром нездоровой ситуации – когда преподаватель начинает фразу со слов: «Эти дети невыносимы! Что с ними можно сделать?» Потому что это – вынесение диагноза самому себе. Ожидаешь хамства и неуважения? Воспринимаешь любую конфликтную ситуацию как личное оскорбление? Дети проявят ровно то, чего ты от них ждешь.

Большая часть проблем с дисциплиной в классе – сигнал внутренних сложностей учителя.

Не получится добиться дисциплины без попыток разобраться в себе, не проработав собственные нерешенные вопросы».

На пути в учительскую Кирилл вспоминает недавний уход одного из преподавателей «из-за неуважения школьников». «История звучала так: «Я вышла из кабинета, а ребенок взял ручку из лежавшего на моем столе пенала», – рассказывает Кирилл. – «Это был особенный ребенок, ему все пытались помочь, и он просто мог не понять, что перед ним был пенал преподавателя – дети иногда не ценят чужую собственность. Может быть, он искал ручку, чтобы что-то записать». В ответ я спросил: «А что вы как учитель с этим сделали? Как проработали ситуацию? С кем поделились?» – «Я ни во что не включалась. Но так я работать не могу». Мне кажется, что это вообще типично для нашей сферы образования: не разбираться в сути проблемы, не рефлексировать на тему своих отношений с другими».

Лучшие из встреченных мной директоров знали о каждом своем ученике хотя бы одну маленькую деталь. Не нужно много усилий, чтобы задать школьнику вопрос наподобие «Как поживает твоя сестра?». Но этот нехитрый прием дает детям ощущение, что каждый из них значим сам по себе. Как там звучало? Люди могут забыть, что ты говорил или делал, но они никогда не забудут, как ты заставил их себя чувствовать. Многие выпускники рассказывали мне, насколько сильно они ценили то, что директор даже просто знал их имена.

При появлении Кирилла хохот детей в коридорах школы не сменяется отрепетированным виноватым видом, и с каждым встречным Медведев перекидывается несколькими фразами. «Когда я был методистом в «Учителе для России», мы работали с детьми, травмированными другими педагогами, – Кирилл открывает передо мной дверь в еще один кабинет, который у большинства из нас ассоциируется с наказанием. – Эти школьники начинали урок с фраз «Мы этого не поймем», «Нам уже это объясняли» и «Что вы от нас хотите?». У них не было других средств общения, с помощью которых они могли бы объяснить свою боль, страдания и сложности. Это все падало грузом на учителя. На моих глазах молодые ребята выходили работать учителями в сентябре, а уже в ноябре заболевали – кто гриппом, у кого обострялись хронические заболевания. Потому что дети всегда тебе очень быстро возвращают твое же состояние в самых разных вариантах, да еще и в стократном размере. К этому нужно быть готовым».

За время короткого перерыва между уроками я успеваю поговорить с учителями о том, как победить в себе «внутреннюю Марьиванну», которой им быть не хочется. «Матвей, ты когда-нибудь общался с преподавателем на «ты»?» – спрашивает проходящего мимо старшеклассника учитель математики Юрий Подкопаев. «Общался, и мне это очень не понравилось», – отвечает школьник. Я чувствую, как мои глаза округляются: разве не о таком преподавателе-друге мечтает большинство детей? Заметив мой невысказанный вопрос, Матвей объясняет: вместе с переходом на «ты» преподаватель дал ему надежду, что теперь отношения будут другими – ровно до следующего отчитывания за ошибки. Одним неформальным общением не добьешься доверия. Для этого понадобятся другие инструменты, многие из которых я увижу уже на следующем уроке.

Изучая расписание, я наткнусь на уроки литературы у старшеклассников, где они должны проходить «Войну и мир» сразу у двух разных преподавателей. В предвкушении того, как можно подать эпопею Толстого в век, когда текст больше одной страницы – уже лонгрид, я отправляюсь на урок к Сергею Волкову. Там я получу ответы сразу на два вопроса: «Почему им не интересна классика?» и «Почему они ничего не читают?».

08:30

Урок литературы

«Представьте, что за вас гибнут люди»

Длинными штрихами преподаватель Сергей Волков делит школьную доску на три части. «У нас есть три сюжетные линии и шестьсот героев, – поясняет Волков. – «Война и мир» – это Большой адронный коллайдер. Огромное пространство, где сталкивается множество частиц и людей. И за кем-то автор следит с особенным интересом».

По напряженным лицам и сбивчивым вопросам понятно, что книгу никто из учеников не прочел. На эпопею Толстого дети реагируют вяло: отношения Николая Ростова и Пьера Безухова для них безнадежно далеки. Ровно до определенного момента. «Ростов говорит Пьеру: «Государство – это хорошо. Вы с этим не согласны? Что ж, получите пулю». Как поступить, если помощь другим обязывает тебя выстраивать отношения с государством?» Внезапно Сергей Волков возвращает весь класс к реальности, рассказывая о благотворителе Нюте Федермессер, которая ради помощи пациентам хосписов баллотировалась в Мосгордуму. «Кто-нибудь из вас знает, что такое хоспис?» – спрашивает Волков, рисуя школьникам картину мест, в которых люди проводят последние месяцы своей жизни. Может быть, это искреннее подростковое желание изменить мир, а может, Сергею Волкову удалось разбудить что-то в детях. Но в ответ на вопросы о проявлениях несправедливости и пределах компромисса школьники начинают отзываться.

Чем дальше, тем больше происходящее становится похоже на спектакль. Старшеклассники сидят затаив дыхание. Волков возвращается к Толстому. «Чем роман-эпопея отличается от простого романа? – продолжает он закидывать сидящих в классе вопросами. – Обычно в произведении есть фрагмент реальности, и автор хочет, чтобы мы судили по нему о жизни. Есть начало – пролог, есть конец – эпилог. Выстроенная линия и ведущие к ней обстоятельства. Но это же не работает! Почему?» Класс все еще настороженно молчит. «Потому что у жизни нет начала и конца. Нет главного и второстепенного. Нет движения от одного к другому.

Жизнь – это очень сложное, разветвленное и непонятно к чему ведущее нечто.

Толстой начинает ткать этот ковер на наших глазах: если заканчивается произведение, заканчивается и кусок жизни».

Урок Сергея Волкова