Матвей Шпаро

#директорВпоход. Учебное пособие для современных директоров

© М. Шпаро, 2021

© ООО «Паулсен», макет, 2021

Предисловие

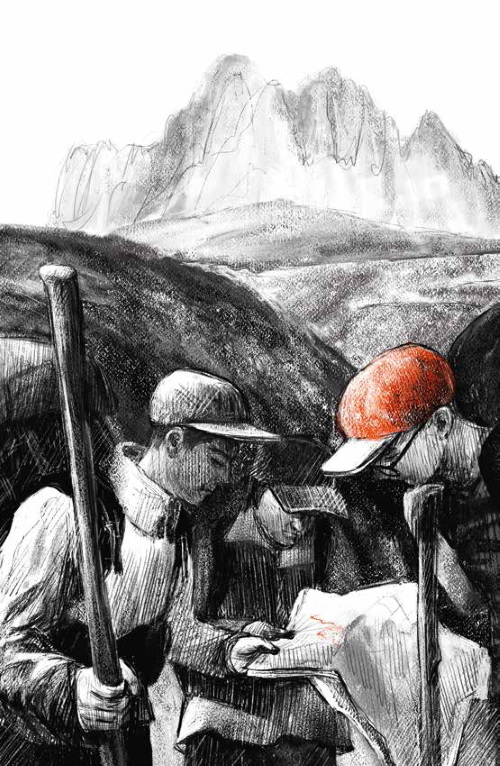

«Это директор. Он – крутой!»

Несколько лет назад мой хороший друг, директор московской школы Павел Северинец, отправился со своими учениками в водный поход по Карелии. Сначала я не придал этому особого значения. Но позже, идя с ним по коридору его школы, услышал за спиной шушуканье: «Это директор, он – крутой, он вместе с нами проходил пороги». Не думаю, что школьники могут дать правильную оценку каким-то действиям директора: насколько хорошо он управляет школой, насколько умело осуществляет хозяйственную деятельность, есть ли еще какие-то достижения. И, может быть, им особо и не важно, какое количество победителей олимпиад в школе и сколько стобалльников по ЕГЭ. Но при этом ребята могут сказать, какой директор классный, раз он ходил в поход с ними или их друзьями. Это очень добрая, приятная и яркая характеристика.

Современным директорам полезно быть чуть-чуть поближе к детям, и совместное путешествие «директор + школьники» может стать отличной возможностью, особенно если путешествие хорошо продуманное и правильно смоделированное.

Я тоже директор, возглавляю государственное бюджетное учреждение «Лаборатория путешествий», ежегодно вожу на лыжах молодежные группы на Северный полюс. Эти путешествия – нечто совершенно особенное, что вырывает из повседневной рутины, нудного круговорота бумажных дел и приближает тебя к тем, ради кого ты, собственно говоря, работаешь. Можно, идя по маршруту, поравняться с кем-то из ребят и немного побеседовать. Можно понаблюдать, как они ставят лагерь, как вылезают утром на мороз из теплых спальников, чтобы вскипятить воду для завтрака, как они шнуруют ботинки и застегивают крепления парню, приморозившему пальцы… Так я узнаю много интересного о современной молодежи и возвращаюсь в Москву с желанием сделать что-то новое для этих подростков, создать условия для раскрытия их способностей. Говоря современным языком, такие путешествия – отличный мотиватор для дальнейшей работы. И если по каким-то форс-мажорным обстоятельствам экспедиция на полюс не получается (например, не сформировалась базовая ледовая дрейфующая станция), я ощущаю это как большую личную потерю.

Вопрос о том, каким должно быть современное активное путешествие, – далеко не простой. Слово «поход» вызывает определенные ассоциации, но, думаю, пора пересмотреть традиционные, устоявшиеся взгляды на детский туризм. Возможно, они мешают нам развиваться дальше и привлекать новых последователей. Убежден, что во время путешествия нужно давать детям определенный объем знаний, технических навыков, но самое главное – предоставлять им возможность самим реализовывать свою мечту и достигать цели. Побывать на Северном полюсе – это победа, и все дети, что шли со мной, азартно к ней стремились. Поэтому лишать их возможности сделать что-то для достижения своей цели – неправильно. Можно посадить их на саночки и отвезти на полюс. Я, как профессиональный полярный путешественник, говорю: организовать это не очень сложно. А вот сделать так, чтобы молодые люди сами достигли цели, – сложнее, интереснее и, главное, гораздо полезнее.

В книге, которая предлагается вашему вниманию, рассказ, с одной стороны, о конкретном проекте, а с другой стороны – о результатах многолетней работы. Потому что проект #директорВпоход стал не рядовым достижением двух организаций – учреждения дополнительного образования «Лаборатория путешествий» и сети детских лагерей «Большое Приключение». Это некая вершина, с которой надо обозревать перспективы новых покорений и первопрохождений. #

Путешествия – от Рязани до Америки

Поскольку вся моя жизнь так или иначе была связана с путешествиями, приходилось регулярно задумываться об их значении, о философии и миссии. Ответы могут быть разными, но часто приходила в голову мысль, что в походе или экспедиции в концентрированном виде проживается и осознается то, к чему обычная жизнь ведет нас порой годами. В дальнейшем путешествия с детьми укрепили меня в этом мнении. Ребята сами признавались, что «нашли себя», «поняли, что такое настоящая дружба», «узнали, для чего и как надо жить». Их восторг от путешествия и слезы при расставании означали только одно: они нашли нечто ценное и очень боятся это потерять. Как помочь им не утратить вновь обретенный вкус к жизни, как сделать так, чтобы в суете не исчезли новые качества, которые не поддаются количественному измерению, – самостоятельность, ответственность, способность к сопереживанию и взаимовыручке? Для этого нужно как-то особенно серьезно подойти к тому, чем наполнено путешествие, и тогда, возможно, оно оставит еще более глубокий след в жизни и существенно повлияет на становление личности.

Сегодня программы «Лаборатории путешествий» и детских лагерей «Большое Приключение» представляют собой стройную систему – обоснованную, хорошо методически проработанную, но к этому вела долгая дорога, и, мне кажется, полезно было бы рассказать о ней. В свое время, изучив опыт многих людей, отсеяв лишнее и взяв самое основное, я и мои коллеги смогли в значительной степени продвинуться в своей работе, добиться неплохих результатов. И теперь хотелось бы, чтобы специалисты, работающие в сфере воспитания, могли взять что-то полезное и ценное из нашего опыта, идти вперед, совершенствоваться, развиваться. Активный туризм – это «золотое дно» современной педагогики, и чем больше разработчиков и новаторов будет в этой области, тем лучше для всех – для детей, родителей, учителей, руководителей образовательных организаций, для нашей страны в целом.

Строго говоря, первыми по этой дороге пошли, конечно, не мы. Наши корни, наша основа основ – это золотой стандарт советского туризма. Недавно отмечалось знаковое событие: 40 лет назад команда лыжников под руководством моего отца Дмитрия Шпаро покорила Северный полюс. Все участники той легендарной экспедиции были классическими представителями замечательной школы советского туризма.

Они начинали ходить в походы еще в школе, со своими учителями. Кто-то на Урале, под Нижним Тагилом, кто-то в Семиречье в Казахстане, кто-то в Подмосковье. Все они стали людьми, принесшими много пользы обществу, стране, – не только и не столько тем, что покорили полюс, сколько своей основной деятельностью: кто-то как ученый, кто-то как гидростроитель, кто-то как врач. Но именно в походах шлифовались их личностные качества – сила духа, сила воли, выносливость, трудолюбие, смелость, умение помогать друг другу. Сейчас всем им больше 70, но они работают, а те, кто уже ушел от нас, работали и на больничной койке, до последнего. Таких людей воспитывал советский туризм, и это прекрасно.

И все же, я думаю, раньше люди ходили в походы с детьми чуть иначе. Они «не заморачивались» и не формулировали какие-то особые воспитательные и образовательные цели, они путешествовали с детьми, чтобы пройти из точки А в точку Б. Занимались ли воспитанием? Однозначно занимались! Но это было чем-то само собой разумеющимся, неким фоном. В многочисленных документах прописывались цели и задачи, в том числе педагогические, но на маршруте не проводились специальные занятия, направленные на достижение заявленных целей, не было обсуждений и анализа итогов дня. Обычно вечер заканчивался душевными песнями у костра, но упускалось что-то очень ценное. Мне важно сейчас сделать акцент на этом моменте, потому что одна из задач книги – рассказать о новом подходе к путешествиям с детьми. Для наглядности поясню на примере.