Но выяснение предположительного ответа о происхождении жизни не решает загадку ее удивительного разнообразия. Каким образом общее генетическое происхождение столь различающихся видов, как морские ежи, кондоры и люди, привело к такому разнообразию? Как различие произошло от сходства?

Конкуренция… и сотрудничество

Впервые сформулированный Чарльзом Дарвином принцип естественного отбора является основой эволюционного процесса, посредством которого любая наследуемая характеристика индивида, позволяющая ему производить более успешное потомство, будет распространена на его потомков и, в конечном счете, на всех особей вида. Традиционно естественный отбор связывают с понятием конкуренции, поскольку конкуренция – это та арена, где наследственные характеристики испытываются и проверяются, достойны ли они дальнейшей передачи или отсеивания. По сути, если угодно, теория эволюции – это свободный рынок.

Эта традиционная концепция привлекательна своей объяснительной силой и простотой. Например, следуя нашей ранней истории жизни, первоначальные самореплицирующиеся протоорганизмы размножались в больших популяциях, создававших в конечном итоге нагрузку на химические ресурсы в своих экосистемах, своих местах обитания. По мере сокращения ресурсов самовоспроизведение могло продолжаться только в том случае, если некоторые представители этого вида адаптировались, получая преимущество против своих конкурентов. Изменения среды обитания могут приводить к формированию разных видов, основным катализатором здесь служит конкуренция.

Теперь мы знаем, что эта модель неполна и недостаточна. Безусловно, конкуренция является важной движущей силой для дифференциации и эволюции биологических видов, но она не единственный фактор. За последние полвека ученые разрабатывали все более подробные теории, подкрепляемые все более убедительными доказательствами исключительно важной роли сотрудничества в эволюции жизни. Как мы увидим снова и снова, сотрудничество присутствовало во всех критических точках истории жизни на нашей планете, оно также часто являлось ответом на конкурентное противостояние, подталкивалось им. И действительно, имеется много примеров сотрудничества, перевешивающего преимущества конкуренции в этих основных поворотных моментах – в самом происхождении эукариотических клеток и многоклеточной организации; эволюции группового поведения в косяках рыб, стадах пасущихся млекопитающих или колониях мидий, направленного на борьбу с хищниками и преодоление конкурентов. Это древние обязательные ассоциации микроорганизмов с растениями и животными (включая человека), а также сотрудничество людей для получения групповых выгод, максимизирующих воспроизводство и рост населения. Эти взаимные механизмы создали мир таким, каким мы его знаем.

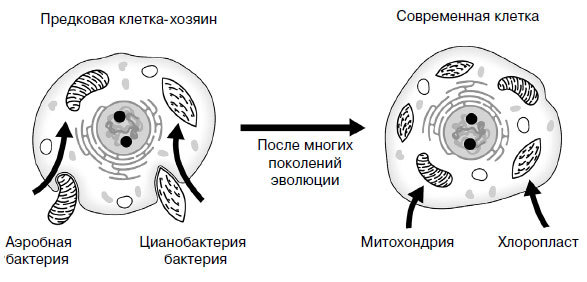

Продолжая изучение этого столь необходимого пересмотра теории эволюции Дарвина, мы не можем не познакомиться с иконоборческим мыслителем Линн Маргулис, одним из самых креативных и противоречивых микробиологов XX века[15]. В 1970 г. Маргулис предоставила убедительные доказательства симбиотического происхождения клеток растений и животных («эукариотических» клеток, содержащих органеллы) от описанных ранее древних бактерий. Эта общая идея существовала уже почти столетие, но не была подтверждена данными. Маргулис предположила, что клетки одноклеточных организмов и клетки многоклеточных растений и животных являются эволюционным продуктом симбиотической, взаимной ассоциации между древними циано- и аэробными бактериями. Сначала она отметила, что все эукариотические клетки имеют митохондрии (органеллы, ответственные за преобразование энергетических веществ во внутриклеточную энергию), и что митохондрии регулируются не спиральной ДНК, воспроизводящей и регулирующей саму клетку, а скорее кольцевой ДНК, напоминающей ДНК бактерий. Исходя из этого она предположила, что эукариотические клетки являются продуктом двух разных предков, каждый из которых внес свою собственную ДНК (Рисунок 1.2). Иными словами, эти разные протоорганизмы «работали сообща» и в конечном итоге стали клетками всей растительной и животной жизни[16].

Рисунок 1.2. Согласно теории эндосимбиоза, эукариотические (имеющие ядро) клетки произошли от прокариотических (безъядерных) организмов: два разных предка внесли свою ДНК в клетки, со временем сформировавшие все растения и животных на Земле. Эту теорию продвигала и обосновывала американский микробиолог Линн Маргулис. Оригинальный рисунок на основе общедоступных источников.

В то время реакция на «еретическую» гипотезу Маргулис относительно того, что все клетки эволюционировали от микробного мутуализма или «эндосимбиоза», была быстрой и резкой. Ее ныне классическая статья, где излагается эта гипотеза, была написана в 1967 г., когда Маргулис была еще аспиранткой. Статью отклоняли 15 раз, прежде чем она, наконец, была опубликована, а некоторые все еще отвергают ее как чушь. Тем не менее, вопреки первоначальным насмешкам, ее идеи в настоящее время признаются и включаются в программы преподавания средней школы и колледжей.

Ее работа разрушила общую экстраполяцию теории Дарвина о том, что эволюционный процесс мотивировался исключительно хищничеством и конкуренцией за ограниченные ресурсы. Напротив, эволюция жизни в значительной мере была обусловлена также «симбиогенезом». Этот термин относится не только к эволюции эукариотических клеток от их предков, но может применяться и в более широких масштабах, следуя его этимологии «жить вместе». Наблюдаемые нами сегодня организмы являются симбиогенетическими: их происхождение проистекает от процессов сотрудничества так же, как и от конкуренции, и они живут в равновесии этих форм совместной и раздельной жизни[17].

Гипотеза Геи и аутопоэзис

Упомянутая ранее влиятельная геологическая работа шотландского естествоиспытателя XVIII века Джеймса Хаттона была частью его более широкой теории «униформизма», описывающей Землю как сформированную и регулируемую естественными процессами. Хаттон считал, что физические и биологические характеристики Земли сами по себе являются саморегулирующимися компонентами большего интерактивного целого. Два столетия спустя эта идея была расширена и получила название «гипотезы Геи» в честь греческого олицетворения Земли и матери всех остальных богов. Впервые сформулированная Линн Маргулис и британским специалистом в области химии атмосферы Джеймсом Лавлоком (известным своим изобретением электронно-захватного детектора для газовой хроматографии), гипотеза Геи предполагает, что живые организмы взаимодействуют с неорганическим окружением, амортизируя экстремальные условия и перерабатывая химические побочные продукты с образованием саморегулируемых, самоорганизованных и самостоятельных сложных систем на Земле. Согласно этой теории, даже существенные параметры биосферы, как то глобальная температура и кислородосодержащая атмосфера, были произведены, сохраняются и до сих пор регулируются организмами, делающими Землю пригодной для жизни, что спорно. Это означает, что эволюция самовоспроизводящихся организмов также привела к созданию гомеостатических механизмов, формирующих и воспроизводящих условия жизни на Земле, создавая петли положительной обратной связи.

К примеру, 3,4 миллиарда лет назад от первых самовоспроизводящихся протоорганизмов произошли цианобактерии (сине-зеленые водоросли). Цианобактерии «изобрели» фотосинтез, позволивший им преобразовывать энергию солнечного света в химическую энергию, неорганический углерод и азот с образованием кислорода как побочного продукта. Это позволило цианобактериям избежать конкуренции с другими микроорганизмами за молекулы среды обитания, поглощаемые такими микроорганизмами в качестве пищи. Через 2 миллиарда лет колоссальные массы цианобактерий сгенерировали достаточно кислорода, чтобы насытить им всю атмосферу и океаны. Это, в свою очередь, создало среду для бактерий, развивших окислительный метаболизм – форму преобразования энергии, гораздо более эффективную, чем у их анаэробных предков. Этот процесс, известный как «Великое кислородное событие» (и как «Великая кислородная революция»), является примером того, как взаимосвязь органических и неорганических компонентов мира приводит к новым условиям для жизни. В этой основной петле положительной обратной связи фотосинтез создает кислород как побочный продукт, обеспечивая энергетически эффективный окислительный метаболизм, в свою очередь создающий побочный продукт в виде углекислого газа, питающего фотосинтез. Рециркуляция побочных продуктов – это краеугольный камень гипотезы Геи, вероятно, лучше всего иллюстрируемый гомеостатическим балансом нашей атмосферы. Этот баланс побочного продукта растений, производящих кислород, и животных, потребляющих кислород, контролирует наш глобальный климат.