Оказалось, что у мамонтенка был желудок объемом в 1 литр. Органы, которые участвовали в кровообращении и формировании клеток крови, имели темный цвет. Например, печень была бурой из-за накопившихся в ней соединений железа. В ней удалось даже обнаружить губчатую ткань – остатки когда-то живого органа. Но восстановить или оживить эти клетки было невозможно.

К легким вела трахея, утолщенная по всей длине 20 хрящевыми кольцами. Легкие были также темными, так как в них находится множество сосудов, в которых происходит обогащение крови кислородом и её очистка от углекислого газа. Сохранились также некоторые бронхи и альвеолы легких.

Черное сердце сохранилось очень неплохо. В его желудочках были обнаружены темные сгустки массой всего лишь в полтора грамма – все, что осталось от крови, которая попала в сердце перед самой смертью животного. Хорошо сохранились некоторые сосуды сердца и выходящая из него аорта.

Неожиданные результаты появились после осмотра кишечника Димы. В нем в некоторых местах присутствовали остатки слизистой оболочки. Можно было различить также гладкие мышцы и коллагеновые волокна соединительной ткани. Но самое интересное то, что в кишечнике удалось обнаружить структуры, очень похожие на нервные волокна.

Удивительно, но в некоторых органах, например, в легких и кишечнике, удалось найти целые, но нежизнеспособные клетки крови – лейкоциты, эритроциты, фибробласты и тромбоциты.

Обязательным анализом ещё на месте раскопок было бактериально-эпидемиологическое исследование. Ученые проверяли, не умер ли мамонтенок от какой-то инфекции, например, очень живучей сибирской язвы. При соприкосновении с тушкой этой или другой инфекцией могли заразиться люди. Ведь обнаружили же в льдах Антарктиды бактерий, которые оказались жизнеспособными после тысяч лет заморозки. Бактерии в теле мамонтенка нашли, но, к счастью, среди них не было опасных для человека.

Анатомия в камне

Известны случаи, когда внутренние органы животных сохраняются в ископаемом состоянии. Минеральные соли замещают мягкие ткани, сохраняя форму органов. Как правило, внутреннее строение органов не сохраняется, хотя иногда некоторые структуры различить все же можно. Чтобы окаменение произошло, необходимы особые условия, при которых мягкие ткани, с одной стороны, сохраняются неразрушенными, а с другой – быстро пропитываются минеральными солями – окаменевают.

В ряд учебников палеонтологии XX века попал рисунок, на котором была изображена раковина брюхоногого моллюска. Она была неполной, часть передней стенки самого широкого завитка отсутствовала. А внутри нее находился жгут, состоящий из какого-то минерала (какого именно, по рисунку понять было невозможно). Зная внутреннее строение современных брюхоногих моллюсков, палеонтологи определили, что этот жгут является не чем иным, как фрагментом пищеварительной системы, замещенным минералом.

Известны многочисленные случаи, когда внутри черепов позвоночных животных находили окаменевший естественный отлив головного мозга с отпечатком внутренней поверхности черепной коробки. Череп заполнялся через имеющиеся в нем отверстия осадком (илом или песком), который со временем затвердел и окаменел. Иногда мозговую полость в черепной коробке искусственно заполняли гипсом, воском или пластиком, чтобы сделать слепок внутренней поверхности. Конечно, тонкие внутренние структуры мозга не сохранялись, но доли, борозды, извилины, кровеносные сосуды и отдельные нервы можно увидеть, а также определить степень развития тех или иных частей головного мозга. На исследуемых образцах не всегда можно наблюдать все извилины и борозды, иногда видны только отделы мозга.

В связи с изучением естественных отливов головного мозга ископаемых животных известным французским естествоиспытателем Ж. Кювье было основано направление в палеонтологии – палеоневрология. Наиболее активным продолжателем дела великого француза стал известный советский палеонтолог Ю. А. Орлов.

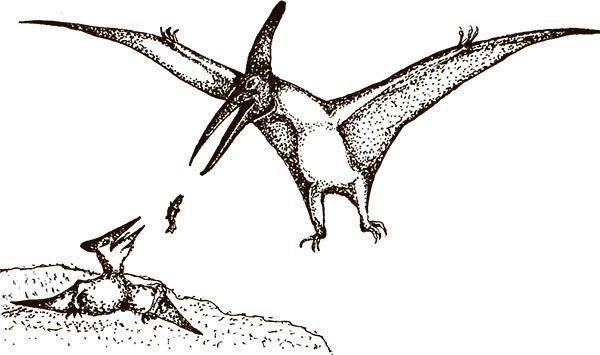

Палеонтологи обнаружили естественные слепки мозга летающих ящеров. Оказалось, что те доли головного мозга, которые ответственны за координацию движений, у этих рептилий были хорошо развиты. Значит, летающие ящеры были именно летающими, а не планирующими животными, как предполагали некоторые ученые.

Гораздо лучше исследован головной мозг млекопитающих. Известны естественные отливы головного мозга древних хоботных, газелей, лошадей, китов, носорогов и куниц. Палеонтологам хорошо известен прекрасно сохранившийся естественный отлив головного мозга гигантской медведеобразной куницы перуниума. Выяснилось, что, несмотря на то, что мозг перуниума в общем сходен с головным мозгом современных куниц, у него есть много черт строения, которые характерны для головного мозга других хищных млекопитающих. Например, сильно развиты височные доли больших полушарий, что свойственно головному мозгу медведей. Это может быть связано с хорошим слухом животного или с высоким уровнем высшей нервной деятельности. Крупный мозжечок с хорошо развитыми извилинами и бороздами – признак того, что перуниум был ловким и проворным животным.

Данное направление исследований очень перспективно, так как оно позволяет не только узнать строение внутренних органов, но и судить о некоторых чертах поведения, развитии органов чувств и т. д. у вымерших животных. Так, выполнены искусственные отливы головного мозга различных динозавров, которые всесторонне изучаются.

Мозг хищных динозавров

Исследуя головной мозг различных млекопитающих, палеонтологам, конечно, хочется так же заглянуть под черепную коробку динозавров, рептилий, правивших Землей на протяжении мезозойской эры, в течение почти 180 миллионов лет. Прежде всего, объектом таких исследований стали хищные динозавры, такие, как тираннозавр или тарбозавр. Ведь давно ведутся споры: были ли эти динозавры активными хищниками или питались исключительно падалью?

Для выяснения строения мозга ученые проводили исследование черепов хищных динозавров на томографе и делали слепки с мозговых коробок.

Как мы уже выяснили, у пресмыкающихся головной мозг покрыт плотно прилегающими мозговыми оболочками, поэтому узнать точное его строение, не сняв эти оболочки, невозможно – ни при помощи томографа, ни снимая самые точные слепки. Тем не менее, проведя тщательное изучение и сравнив их головной мозг с мозгом современных пресмыкающихся, палеонтологам удалось получить очень интересные результаты.

В первую очередь стоит отметить, что головной мозг в соотношении с размером всего тела или хотя бы черепа был мизерным. Кроме того, оказалось, что в головном мозге тираннозавра были хорошо развиты обонятельные доли и, соответственно, обонятельные луковицы. Значит, обоняние ящера было очень хорошо развито. Мозжечок был очень необычной формы: он имел вид конуса, приподнятого над мозгом. Надо сказать, что такое строение мозжечка характерно и для современных рептилий.

У хищных динозавров был сильно развит гипофиз. Он имел шишковидную форму и был гигантского размера. Это значит, что в регуляции тела ящера имела значение не только нервная составляющая, за счет нервных импульсов, но и гуморальная, за счет гормонов.

Вообще, как оказалось, головной мозг тираннозавра не имел каких-либо необычных черт строения.

Ученые сделали вывод, что тираннозавр, имея огромную массу тела, не в одну тонну, навряд ли быстро бегал. И вообще скорее всего предпочитал искать жертву по запаху, так как обоняние его было развито хорошо. Напрашивается вывод, что тираннозавры питались падалью.