НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ И КОМПЕТЕНЦИЙ ФАСИЛИТАТОРА В КОНКРЕТНОЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЕ

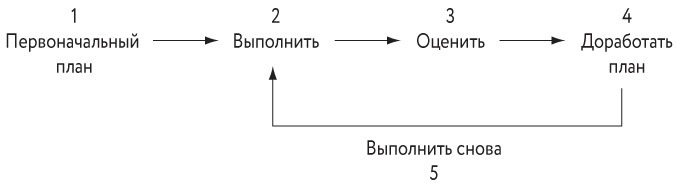

Опираясь на подход и методы Mining Group Gold как базовый ресурс, развитие этого навыка можно сделать в высшей мере упорядоченным и организованным. Как показано на лаконичной схеме, его приобретение достигается через ряд последовательных поступательных шагов:

Первый этап включает планирование структуры и хода первоначального группового мероприятия; второй заключается в фасилитации мероприятия; на третьем этапе, с участием всех присутствующих, проводится обсуждение того, что пошло так, как надо, а что было недостаточно хорошо; на четвертом этапе с учетом результатов оценивания составляется план следующего мероприятия, в котором следует сохранить позитивные аспекты предыдущей встречи и избавиться от негативных; на пятом этапе реализуется новый, исправленный, доработанный план. Таким образом, с каждым новым циклом вы и члены вашей команды приобретаете новые знания и развиваете способность мыслить разносторонне и критически и при этом все больше объединяетесь и успешнее сотрудничаете ради достижения желаемых общих результатов.

Уверяю вас, очень скоро вы обнаружите, что владение искусством командного лидерства приносит огромное удовлетворение. Оно служит мощным толчком в деле создания культуры сотрудничества и командной работы, а это необходимое условие для решения сложнейших задач, стоящих перед современными организациями независимо от того, в каком секторе они работают – государственном или частном. И что не менее важно, от успешной фасилитации групповых мероприятий удовлетворение почувствуете не только вы, но и члены вашей команды, поскольку она позволяет использовать эффект синергии и удовольствия от работы в атмосфере доверия, сотрудничества и приверженности организации.

И главное – ни в коем случае не рассматривайте то, что вам не удалось в фасилитации, как провал; отнеситесь к этому опыту как к шансу попробовать еще раз, новой попытке действовать более продуманно и разумно!

Часть I. Закладка фундамента для «добычи золота» группы

Глава 1. Как все начиналось: краткая история Mining Group Gold

Цели главы:

• проанализировать трудную бизнес-ситуацию и культурную трансформацию, произошедшую в Xerox благодаря внедрению метода Mining Group Gold;

• подтвердить эффективность внедрения метода, учитывая полученный опыт.

ВВЕДЕНИЕ

Участником проекта Xerox, в то время краткосрочного, я стал в июне далекого 1984 года. Теперь те события кажутся мне невероятными. Конечно, тогда я даже не подозревал, что делаю первые шаги в деле, которое определит ход всей моей дальнейшей карьеры, обогатит меня и превзойдет все самые смелые надежды и ожидания, а со временем выльется в книгу, которая расскажет обо всем, что мне удалось узнать за это время о максимально полном и эффективном использовании коллективной мудрости команд, и переживет три издания.

За прошедшие с тех пор годы я накопил весьма большой и разнообразный опыт в фасилитации как в самой компании Xerox, так и при работе с клиентами других компаний. Я получил ценные уроки по разработке структуры и процессов проведения групповых мероприятий, а также подтвердил эффективность метода, позволяющего направлять коллективный интеллект команды на внедрение инноваций и достижение высоких результатов.

На заре 1980-х годов внешний рынок, бизнес и экономический климат, равно как и ценности американских менеджеров в области управления, сильно отличались от нынешних. Сегодня мы понимаем, что в США того времени организации как из государственного, так и из частного сектора делились на три группы.

В первую входило несколько американских компаний вроде Xerox, которые только начинали пробуждаться от глубокого сна самодовольства и осознавать, что для успешной конкуренции на мировом уровне в условиях новой, глобальной экономики им придется изменить свой подход к ведению бизнеса.

Во вторую группу входили компании из таких трудоемких отраслей, как сталелитейная и автомобилестроительная. Они ловко прятались за крепкой стеной государственных тарифов, правил и дотаций, надежно защищаясь таким способом от натиска мировой конкуренции.

Третья группа включала всех остальных, то есть подавляющее большинство государственных и коммерческих организаций. Все они чувствовали себя вполне комфортно и безопасно и изо всех сил делали хорошую мину при плохой игре. Менять свою культуру? Зачем? Наши бюрократические системы, политики, процедуры и властный стиль управления отлично работали с первых дней существования компании. Почему мы должны что-нибудь менять? Мы продолжим делать то, что хорошо работало и раньше. Будем уменьшать текущие расходы, «доить» поставщиков, требовать от сотрудников большей отдачи при меньших затратах, присоединять другие компании путем слияний и поглощений, а затем избавляться от всего лишнего в них, просто сокращая такие подразделения, как информационные технологии, финансы, управление персоналом, маркетинг и связи с общественностью. И все будет преотлично. Таково было положение дел в 1980-х годах.

Благодаря моему многолетнему опыту работы с самыми разными организациями и постоянному изучению всевозможной литературы на тему организационного поведения и изменений в один прекрасный день меня посетила простая, но поистине удивительная мысль, в правильности которой сегодня я твердо убежден. На пути мучительных изменений, ведущих компанию к тому, чтобы стать конкурентом мирового класса в условиях глобальной экономики, у нее есть лишь одна дорога – сотрудничество и фасилитация как внутри рабочих команд, так и в их междисциплинарном взаимодействии! Только так можно установить новый порядок вещей.

С этим утверждением согласен известный уникальностью суждений Тим Браун, CEO[2] и президент IDEO, которую независимые эксперты считают одной из лучших инновационных компаний в мире.

В IDEO популярно высказывание: «Вместе мы умнее, чем любой из нас по отдельности». В нем заключена разгадка творческой силы любой организации. Мы просим сотрудников не просто вносить профессиональные предложения относительно материалов, моделей поведения или программного обеспечения, но и быть активными в каждом аспекте инноваций – вдохновении, выдвижении идей и их реализации.

…Творческая организация находится в постоянном поиске людей, способных к сотрудничеству с представителями других областей деятельности и подразделений и, что не менее важно, предрасположенных к нему. В конце концов, именно эта способность отличает просто мультидисциплинарную команду от по-настоящему кросс-функциональной. В мультидисциплинарной команде каждый человек, как говорится, тянет одеяло на себя, ратуя за свою сферу деятельности, в результате проект превращается в бесконечную череду длительных переговоров между членами группы, которые чаще всего завершаются вялым, безликим компромиссом. А кросс-функциональная команда – это коллективный собственник идей, и каждый ее член берет на себя личную ответственность за их реализацию[3].

Чтобы понять, почему я так тверд в своем убеждении, что создание и поддержка сотрудничающих друг с другом кросс-функциональных команд и культур служат источником жизненной силы самых почитаемых и успешных организаций XXI века, следует проанализировать, что предшествовало усилиям по внедрению масштабных изменений в культуру компании, которая в прямом смысле боролась за свое место в бизнесе.

ДО НАЧАЛА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Мои первые усилия в должности консультанта по внутренним процессам подразделения Business Products & Systems Group (BP & SG) Xerox в 1982 году принесли жалкие плоды. Культура компании изначально была чрезвычайно невосприимчива к изменениям. Даже такие простые предложения, как планировать структуру и ход групповых мероприятий, целенаправленно создавать и поддерживать атмосферу сотрудничества на собраниях, пытаться признавать и понимать чувства друг друга, разделять полномочия, начать работать в кросс-функциональных командах, искать консенсус или стараться находить беспроигрышные для всех сторон решения, заставляли многих менеджеров изливаться гневными тирадами, звеневшими в моих ушах еще не один час.