Пока нервная система находится в процессе становления, потенциал её крайне высок: это поистине тысячи форм разума. По мере того как мы взрослеем, в ход пускаются лишь немногие из потенциальных способностей; большинство бесследно исчезают. Вот смотрите: любой малыш умеет танцевать, рисовать, он буквально ослепляет нас множеством дарований, от большинства из которых к подростковому возрасту не остается и следа. Происходит это по причине биологического, культурного и языкового отбора на ранних этапах жизни. Мир, в котором мы живем, в буквальном смысле слова «монтирует» мозг в соответствии с обретаемым опытом. Именно мир выбирает то, что нам понадобится. Например, люди привыкают переваривать пищу, характерную для их региона. Один мой приятель-аспирант, уроженец Японии, вынужден был выходить из комнаты всякий раз, когда вскрывали упаковку американского чеддера, поскольку от одного только запаха испорченного молока ему становилось дурно. (Меня так и подмывало угостить его сыром с плесенью, чтобы посмотреть, что будет.) Так же и развивающаяся психика подстраивается к месту нашего обитания.

В этой части книги мы обсудим, как ранние поведенческие программы, возникшие для обеспечения быстроты действий и выживания, впоследствии оказались задействованы в вынесении суждений. Именно из-за этого мы сходным образом рассуждаем о войне и о браке; оцениваем незначительные перепады яркости так же, как грандиозные изменения в правительственных расходах, и именно поэтому миллионы людей из-за одного террористического акта перестраивают свои планы и отменяют путешествия, не подозревая, что ежедневно в Америке от легкого огнестрельного оружия гибнет больше людей, чем погибло в общей сложности от руки террористов. Всё тот же старый добрый мозг, СДМ.

В четвертой части мы рассмотрим, как в ходе эволюции в мозге сложились специализированные центры действия. Кора головного мозга разделилась на два полушария, каждое – со своей специализацией и со своим образом мысли. Однако специализация заходит значительно дальше. Многие психические функции, судя по всему, реализуются независимо от сознания, и в результате, к примеру, что-то внутри нас решает, что пора пошевелить одной из конечностей, задолго до того, как об этом узнает сознание. Похоже, что сознание выполняет преимущественно негативные функции: например, отстраняет один из механизмов-«простаков» от действия.

Следующая часть затрагивает вопрос об опыте и о том, как психика его получает. Судя по всему, в эволюции у нас сложилось два типовых способа постижения мира: один связан со сбором информации, другой – с её интерпретацией. Поэтому за воспоминаниями, сновидениями и воображением стоит один и тот же механизм: психика использует одни и те же способы интерпретации вне зависимости от того, видим ли мы сон, вспоминаем ли раннее детство или представляем себе новый дом. То, что мы считаем воспоминаниями, – такая же иллюзия, как и наши сны. И даже, как это ни удивительно, то, что вы сейчас видите перед собой.

Человечество отличается изрядной широтой в плане возможных мест обитания, но не отличается глубиной в способах действия: они везде одни и те же. И всё это из-за удивительной широты и недостатка глубины нашей психики. Эта часть книги, а по большому счету, и книга целом посвящена миру как фантазии и тем фантазерам, которые его населяют.

Шестая часть посвящена нашему «Я» – этой небольшой и изолированной части психики, которую иногда втягивает в игру сознание, но по преимуществу в качестве запасного игрока. На протяжении этого раздела книги читатель попытается отыскать в нашей истории, биологии и эволюции указания и подсказки, которые могли бы оказаться нам полезны. Цель этой части – показать, как более высокоуровневые программы задействуются к месту и не к месту. Так любовь, которой мы ищем, подталкивает нас к обожествлению, накладывает отпечаток на наш разум. Иногда это полезно, но иногда и опасно.

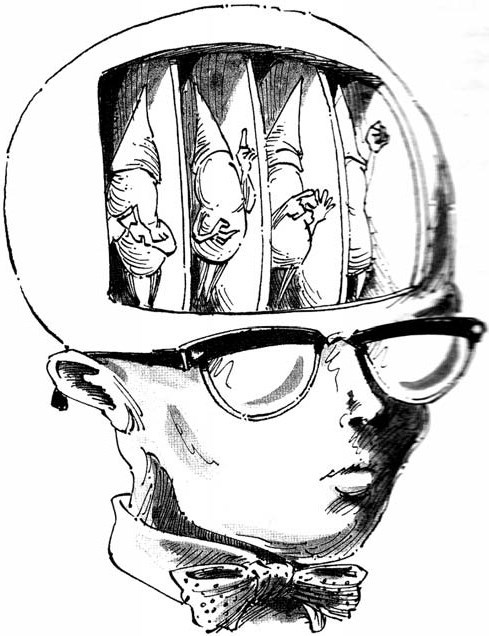

Чтобы показать, как мы применяем один и тот же механизм, чтобы совладать с самыми разными ситуациями, я использую термин «локальный процесс». Процессы меняются местами так и этак: то один возьмет в сознании верх, то другой, то третий. Стоит запустить «локальный процесс» для достижения определенной цели, и он работает так, как если бы занимал это место всегда, но потом отходит в сторону, и на смену ему приходит другой «исполнитель» со своей собственной памятью, приоритетами и планами. «Мы» же, наше сознательное Я, редко замечаем, что произошло.

Это одна из причин, по которой мы действуем не так, как хочется «нам» самим. Поскольку «локальные процессы» меняются, «мы» никогда не бываем одним и тем же человеком, одним и тем же «Я». Большинство из нас верят, что в разные моменты времени и в разных жизненных ситуациях остаются одним и тем же человеком, но это не более чем иллюзия, обусловленная строением мозга. Само наше «Я» – всего лишь один из «простаков» со своими ограниченными задачами.

В седьмой части рассматривается вопрос о том, как мы можем управлять своей психикой, переориентировать её, если уж она столь эффективно подогнана эволюцией под окружающий мир. В каком-то смысле это даже легче, чем может показаться, поскольку психика содержит множество разнообразных способов приспособления, которые только и ждут «пробуждения» – со стороны детских ли переживаний, обучения ли, а может, информации из окружающей среды.

Психика такова, потому что таков мир. Сложившиеся в ходе эволюции механизмы организуют психику таким образом, чтобы она хорошо сочеталась с миром. Древние способы приспособления работают лишь тогда, когда мир стабилен. Но именно стабильности недостает нашему современному миру. Мир, к жизни в котором мы приспособлены, навсегда ушел.

Жизнь в современном городе с современными средствами массовой коммуникации, образованием, информационной средой и постоянными разъездами такова, что наши древние способы приспособления находятся в противоречии с потребностями современного мира. И в то время как мы слишком хорошо готовы к решению некоторых конфликтов – например, связанных с размножением, мы не представляем себе мира, населенного миллиардами жителей. Разве могли мы подумать, что наш транспорт, системы охлаждения и деятельность по утилизации отходов проделают дыру в озоновом слое планеты?

Механизмы, посредством которых мы выносим суждения о простых событиях, – те же самые, что стоят за суждениями о событиях сложных. И строение нашей психики ограничивает нас в том плане, что психика лучше работает в неизменном, стабильном мире. Катастрофы заставляют нас волноваться и ошеломляют, и в результате как наши личные, так и общественные «меры» становятся следствием не рационального анализа, а острой реакции на катастрофу. Так, «непредвиденный» разлив нефти на Аляске неожиданно заставил весь мир обратить внимание на то, что мы творим с окружающей средой. Однако ученые в один голос предупреждали, что следует ожидать именно такого разлива нефти. Каких еще более страшных катастроф мы будем дожидаться, чтобы начать действовать? Ядерной войны?

Чтобы выйти из затруднительного положения, в которое мы попали, нужна не дополнительная информация, не критическое мышление и не железная логика. Это проблема адаптации, а не рациональности. У нас огромный потенциал, мы можем измениться, надо только взглянуть в правильном направлении, обратиться к другим приспособительным возможностям нашей психики.

В последней части книги речь идет о том, что если в свое время человечество сделало рывок от биологической эволюции к эволюции нервной системы, а затем и к культурной эволюции, то теперь настала пора эволюции сознания. И здесь у нас появляются неожиданные союзники: современная духовность и современная наука. Нам нужна новая этика, говорят одни; новая религия, подхватывают другие. Эта новая точка зрения должна стать для каждого из нас областью нашей компетенции, а не просто тем, что можно узнать из воскресной мессы. Мы уже больше не дикари с узким кругозором, теперь нам к лицу воззрения, которые раньше были ограничены элитой: мы должны прийти к истинно современному способу согласования научного и духовного. Я верю, что это возможно, ибо обе эти области, если взглянуть на них под верным углом, касаются одного и того же – человека.