Поскольку физический кабинет, как уже упоминалось, был в школе расхищен, Владимир Александрович вовлек нас в изготовление самодельных наглядных пособий вроде электроскопов, конденсаторов, лейденских банок, электрофоров. Дома я с увлечением мастерил сначала эти приборы, а потом уж и гальванические элементы, электромагниты, микрофоны, телефонные трубки, электрические звонки и телеграфные аппараты.

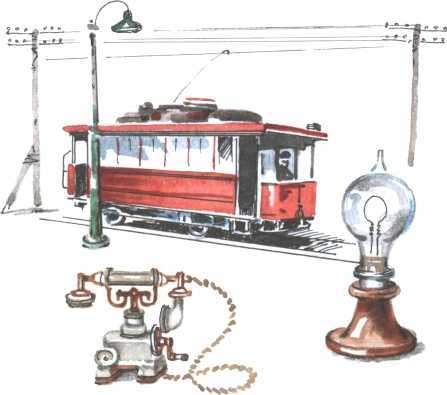

Таким образом, я все глубже уходил в дебри науки об электричестве, надеясь, что передо мной вот-вот откроется первопричина этой загадочной силы, которая притягивала и отталкивала предметы, проскакивала в виде искр или молний, намагничивала железо, заставляла колебаться мембраны телефонов, вертела электромоторы, разлагала воду на составные части, действовала на магнитную стрелку, пробегала с молниеносной скоростью по проводам, передавая телеграфные сигналы и телефонные разговоры, накаляла нити электрических ламп, заставляя их светиться, двигала по рельсам трамваи, поднимала и опускала лифты и фуникулеры. Первопричина эта никак, однако, не хотела открываться, а вместо нее открывались новые проявления этой силы в виде катодных и рентгеновских лучей, электромагнитных колебаний, с помощью которых можно было передавать телеграфные сигналы на расстоянии, радиоактивности, сущности которой не могли в те времена объяснить даже сами ее открыватели, и много других вещей.

Я уже начал было мастерить колебательный контур и когерер Бранли для передачи и приема электрических сигналов без проводов, но у меня что-то не ладилось. То ли железные опилки в трубке Бранли были ржавые и не хотели пропускать ток, то ли напряжение в колебательном контуре было недостаточно высоким и электромагнитные волны не возникали или были слишком слабыми. В общем, мне так и не удалось выяснить причину неудачи, потому что в это время мы как раз начали проходить химию и я со всем пылом и жаром набросился на эту науку, призванную, как я подозревал, объяснить сущность всего сущего и всего, что происходит вокруг в природе.

В тот год у нас в классе появился новичок Люсик Боровский, чех по происхождению. Настоящее имя его было Леонард, но дома и мать, и обе старшие сестры звали его Люсиком. На первых порах я с этим Люсиком подрался, сейчас уже даже не помню из-за чего. (Я заметил, что слишком часто пишу «не помню», но тут уж ничего не поделаешь. Как говорится, что есть, то есть: если не помню, то так и пишу «не помню», а если помню, то пишу «помню».) Так вот, я с ним, значит, подрался, как это часто бывает между ребятами, а потом вдруг обнаружилось, что мы оба влюблены в химию, и на почве этой «любви» между нами возникла большая дружба. Нам обоим мало было смотреть на химические опыты, которые демонстрировал в классе преподаватель, и мы решили устроить свою химическую лабораторию на чердаке дома, где он жил, на Лютеранской улице, недалеко от Крещатика. Там в углу обширного чердачного помещения за дощатой перегородкой была комнатушка, или чуланчик, с полукруглым оконцем и с неизвестно кем и для чего устроенным подобием длинного стола или верстака, на котором мы с удобством могли расположиться со своими приборами. Лучшего места для лаборатории и придумать было нельзя, поскольку образующиеся при различных химических реакциях такие резко пахнущие и ядовитые газы, как хлор, аммиак, сероводород, ацетилен и другие, легко рассеивались по всему чердаку и, в сущности, никому не мешали.

Москва, как известно, не сразу строилась. Так и наша лаборатория. Сначала все наше химическое оборудование ограничивалось стеклянными пробирками с резиновыми пробками и тонкими трубочками из легкоплавкого стекла, но постепенно мы обрастали хозяйством; появлялись колбы, простые и эрленмейеровские (то есть конусообразные): реторты, мензурки, двугорлые банки, фарфоровые тигли и ступки, термометры, спиртовые и ацетиленовые горелки, железные штативы, а также различнейшие химикалии, на что уходили все наши всякими способами добываемые капиталы.

Все химическое оборудование и химикалии в стеклянных банках, снабженных наклейками с аккуратно написанными химическими формулами, были красиво расставлены вокруг на полочках. На столе стояли спиртовые горелки и железные штативы с закрепленными в них колбами и ретортами. Все это имело таинственно-романтический вид, словно здесь трудился в поисках «философского камня» или «эликсира жизни» какой-нибудь средневековый алхимик. Из окошечка нашей лаборатории далеко внизу была видна спускавшаяся полукольцом к Крещатику и утопавшая в зелени каштанов Кругло-Университетская улица.

Отец Люсика был живописец вывесок, и в его мастерской всегда имелся запас искусно выполненных, словно напечатанных, эмалевых табличек с надписями вроде: «Не курить», «Не сорить», «Не плевать», «Посторонним вход воспрещен» и тому подобными. Для того чтобы обезопасить помещение лаборатории от непрошеных посетителей, мы приколотили к двери взятую Люсиком у отца табличку: «Посторонним вход воспрещен», а немного пониже этой — еще одну (для полной, так сказать, безопасности): «Высокое напряжение. Опасно для жизни» — с устремленной по диагонали стрелой, изображавшей электрическую искру. Под защитой этих предостерегающих надписей мы оставляли все свое химическое богатство без опасения за его сохранность.

Кто-нибудь может подумать, будто я только и делал, что безвылазно торчал в нашей лаборатории. А вот и ничего подобного! Чего только я не успевал тогда!

Ходил в публичную библиотеку. Читал там книжки. И нужные, и ненужные, то есть те, что требовались по школьной программе, и те, что вовсе не требовались: и художественную литературу, и научно-популярную. Там впервые познакомился с книгами Циолковского, Уэллса и Николая Морозова, просидевшего двадцать пять лет в Шлиссельбургской крепости и писавшего о таких удивительных вещах, как четвертое измерение. Еще была книга «1000 химических рецептов» Винклера. Из нее я делал выписки, что из чего и как надо делать. А потом мы это делали в своей лаборатории.

Играл в шахматы. Да как играл! Так, что кричал во сне. А когда просыпался утром, в голову лезли какие-то нелепые мысли, к примеру: как встать с постели «слоном» или «конем». На улице я ловил себя на том, что о встречных пешеходах думаю как о пешках противника, которые надо либо «побить», либо «пропустить», либо «запереть», то есть преградить им путь. На противоположную сторону улицы я переходил обычно «слоном», то есть по косой линии, перекрестки же переходил преимущественно «ладьей», то есть по прямой.

Пел в школьном хоре. Хотя пение и не любил слушать, но сам почему-то пел. Как обычно, в хоре пели на разные голоса, и петь надо было стараться так, чтоб не сбиваться со своей партии. Увлекала, должно быть, совместность, коллективность этого действия, производившая какой-то неожиданный звуковой эффект.

Играл в оркестре. Уже и после того, как распростился со скрипкой, продолжал играть на мандолине, разучивая новые мелодии и подбирая аккомпанемент на гитаре. Меня интересовала связь между мелодией и гармонией. Для тех, кто не знает или забыл, скажу, что мелодия заключается в последовательности, в чередовании отдельных звуков, гармония же — в их совместном, одновременном звучании. Хотелось выяснить, почему одной части мелодии соответствует определенный, состоящий из нескольких совместно звучащих нот аккорд, другой же части мелодии, то есть другому чередованию звуков, соответствует уже другой аккорд. Тут, как мне казалось, существует какое-то правило, по которому можно автоматически гармонизировать любую мелодию. Впоследствии я узнал, что такие правила на самом деле имеются. Существуют даже композиторы, которые сочиняют только мелодию, оркестровку же поручают музыкантам, знающим правила гармонизации. Теперь, как известно, это может делать даже машина. Компьютером называется. Этот компьютер может даже мелодию вместо композитора сочинить. Говорят, что скоро с помощью компьютеров вообще музыку можно будет писать. Неизвестно только, можно ли ее будет слушать.