7 Мощи святого князя Всеволода-Гавриила в царствование императора Петра I закрыты и с того времени почивают под спудом. В день Пасхи, 22 апреля 1834 года, они переложены вместе с дубовою ракою в великолепную серебряную.

8 Описание и рисунок меча можно видеть в книге моей: «Святыни и древности Пскова», с. 23.

9 Петропавловский храм в Смоленске, построенный в 1146 году набожным князем Ростиславом, несмотря на все перевороты времени, особенно страшные для Смоленска в 1612 и 1812 годах, уцелел без малейшего повреждения.

10 Блаженный князь Ростислав Набожный (так звали его современники) преставился 14 марта 1168 года и погребен в Киевском Феодоровском монастыре. При нем открыта епископская кафедра в Смоленске, в пользу которой он пожертвовал два села с землями и дал грамоту о судах церковных, сходную с грамотою брата его святого Всеволода.

11 Преподобный Поликарп, первый из игуменов Печерских именовавшийся архимандритом, преставился 24 июля 1182 года. Мощи его почивают в Антониевой пещере.

Глава VI

Основание великого княжения во Владимире. Юрий Долгорукий. Сын его святой Андрей Боголюбский. Святые епископы Новгородские: Нифонт и Илья-Иоанн. Святой князь Мстислав Храбрый. Преподобная княжна Евфросиния. Святой Кирилл Туровский. Преподобный Никита Столпник. Преподобный Варлаам Хутынский и ученики его.

Между тем как достойный сын Мономаха, Мстислав Великий, и благочестивые сыновья его, Всеволод и Ростислав, подавали земле Русской пример христианских и царственных добродетелей, на северо-востоке России, в земле Суздальской, княжил младший сын Мономаха Юрий (Георгий) Владимирович, прозванный Долгоруким. Властолюбивый, но беспечный, он знаменит в истории гражданским образованием восточного края Руси, в котором он провел цветущие лета своей жизни. Он заботился о распространении там христианской веры, строил церкви в Суздале, Владимире, на берегах Нерли; открыл пути в лесах дремучих; основал новые города: Юрьев-Подольск, Переяславль-Залесский и Дмитров. Но он не любил дикого и сурового севера, считал себя изгнанником в земле Суздальской и скучал по Киеву. «Неужели и детям моим не будет части в земле Русской?» – говорил он, стараясь добыть Киев. Юрий не имел добродетелей великого отца, не прославил себя в летописях ни одним подвигом, ни одним действием искреннего добросердечия, свойственного племени Мономахов. Он не уважал святости клятв и часто волновал Русь в пользу своего честолюбия. Будучи сыном Мономаха, которого любили во всех концах земли Русской, он не умел заслужить народной любви ни на севере, ни на юге, где наконец удалось ему, незадолго до смерти, занять престол великого княжения. Народ киевский столь ненавидел Долгорукого, что, узнав о смерти его, поспешил разграбить дворец княжеский и не дал похоронить тела его подле гробницы Мономаховой: Юрия похоронили за городом в Спасском Берестовском монастыре.

Сын его Андрей, прозванный Боголюбским, любил север, как родину; там народ был спокойнее, нежели на юге, не судил и не менял князей, но повиновался им усердно и сражался за них мужественно. Видя, что ему нечего искать на юге при жизни сыновей старшего из Мономаховичей, Великого Мстислава, храбрый и набожный Андрей тяготился в душе нерасчетливым властолюбием отца своего и тайно удалился из Киева в наследную область, где ростовцы и суздальцы приняли его с радостию и по смерти отца признали своим князем. Он мог тогда же завоевать себе древнюю столицу; но хотел единственно тишины долговременной и порядка в своем наследственном уделе. Он основал новое великое княжение суздальское, или владимирское, которое Промысл Божий предназначил быть истинным сердцем Русского государства. Чувствуя, что Россия гибнет от раздробления власти, Андрей старался ввести единодержавие.

Удаляясь из Киева в Суздаль, он тайно взял с собою знаменитую икону Богоматери, написанную, по общему верованию наших предков, святым евангелистом Лукою. Из Иерусалима она была перенесена в Царьград императрицею Евдокиею, супругою Феодосия Младшего, и поставлена во Влахернском храме, а Патриарх Константинопольский Лука Хризоверг прислал ее в Киев к великому князю Юрию, который поставил икону в девичьем монастыре в Вышгороде. Оттуда и взял ее Андрей. Когда пришли на берег Клязьмы, не доезжая до Владимира, кони, везшие икону, остановились и не могли сдвинуться с места. Князь построил здесь каменный храм и поставил на время икону, а место назвал Боголюбовым, потому что Богородица возлюбила его. Построив во Владимире великолепный соборный храм1, благочестивый князь перенес в него чудотворную икону и украсил ее окладом из 15 фунтов золота, жемчугом и драгоценными каменьями. Быв свидетелем многих опытов благодатной помощи от сей святой иконы, князь Андрей питал к ней особенную веру и, когда выходил на брань, имел обычай брать с собою ее честный крест. Так поступил он и в 1164 году, отправляясь в поход против восточных болгар-магометан. Пред сражением благочестивый князь укрепил дух свой приобщением Святых Тайн и молитвою пред иконой Богоматери. Болгары были разбиты, и князь далеко преследовал их. По возвращении из преследования на место битвы князь прежде всего принес благодарение Богоматери пред чудотворною Ее иконой. В это время от животворящего креста и иконы Богоматери воссиял свет, озаривший все войско. Память о сем чуде доселе сохраняется в празднестве Всемилостивому Спасу (1 августа), установленном по желанию Андрея и по сношению с императором греческим Мануилом, который в тот же день видел свет от Креста Господня и победил сарацин2.

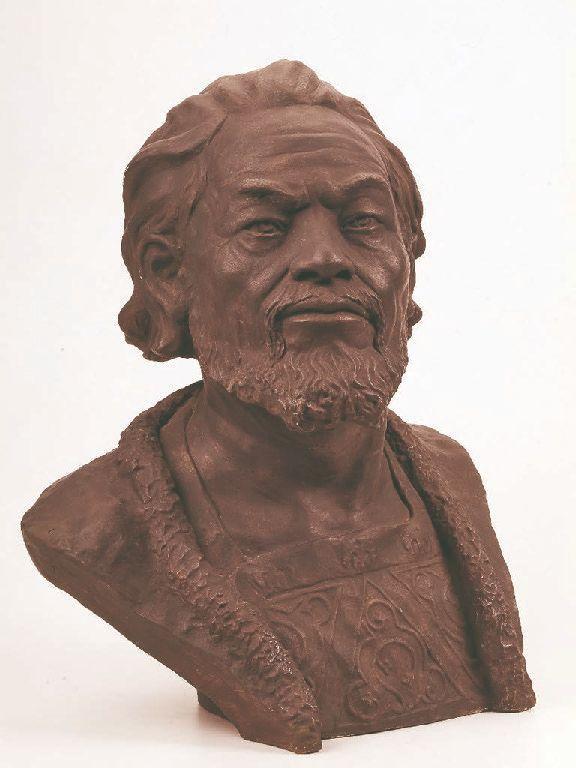

Князь Андрей Юрьевич Боголюбский Реконструкция М.М. Герасимова

Церковь Покрова Богородицы на Нерли. Ок. 1165 г.

Княжение Андрея Боголюбского кончилось страдальческою смертию: люди, осыпанные милостями князя, убили его в Боголюбове. Последние слова его были: «Господи! В руце Твои предаю дух мой»3. За девять дней до убиения святого князя Андрея скончался сын его князь Глеб, 20-летний юноша, благочестивый, чистый душою и телом. Тело его, положенное во Владимирском соборе, прославлено нетлением и чудесами4.

Между тем как в земле Суздальской возникало новое великое княжение, на архиерейской кафедре Великого Новгорода сияли добродетелями два великих святителя – Нифонт и Илия-Иоанн.

Святой Нифонт, уроженец киевский, монах Печерский, за святость жизни поставленный в сан епископа Новгородского в 1130 году, великолепно возобновил Софийский храм и построил каменные церкви: Успения и святого Климента в Новгороде и Спасскую на Псковском Завеличье5.

В 1147 году великий князь Изяслав решился последовать примеру Ярослава Великого и созвал собор епископов для избрания и посвящения митрополита. К несчастию, тогда происходило кровавое междоусобие между Изяславом и Юрием Суздальским за киевский престол, и почти все князья удельные, разделившись на две стороны, принимали участие в этой распре. Естественно, тогда не могло быть того единодушия на соборе, какое было при самодержце Ярославе, тем более что давность обыкновения – получать первосвятителей из Царьграда – обратилась как будто в непреложный закон. Нельзя было ничего сказать против лица, предлагаемого великим князем: это был Климент Смолятич, родом русин, черноризец и затворник, строгий и просвещенный подвижник. Но святой Нифонт и Грек Мануил, епископ Смоленский, утверждали, что митрополит может быть посвящен не иначе, как вселенским Патриархом в Царьграде. Несмотря на их несогласие, Климент был посвящен русскими епископами в Киеве, а для блаженного Нифонта наступило тяжелое время. За несогласие покориться новому митрополиту он вызван был в Киев и содержался в заключении до тех пор, пока Юрий Долгорукий, утвердясь на киевском престоле, не отпустил его с честию в Новгород. Вскоре в Царьграде посвятили нового митрополита Константина6, и Нифонт поспешил в Киев, чтобы встретить его, но не дождавшись его приезда, скончался в Киеве 21 апреля 1156 года, в субботу пасхальной недели7. Новгородский летописец, благоговея пред высокими добродетелями святого Нифонта, говорит: «Мы за грехи наши лишены утешения видеть у себя гроб его».