Сайт: Исторические материалы. Общий обзор иностранного капитала в промышленности России.

Доля иностранного капитала растёт в сырьевом секторе (уже превысила 55%) и в промышленности (преимущественно в финальной, отвёрточной стадии) в целом. Отсюда следует, что все стимулирующие меры государства по снижению таможенных платежей, по НДПИ – тем самым иностранным компаниям. Справедливо ли это по отношению к своему народу? Вопрос риторический.

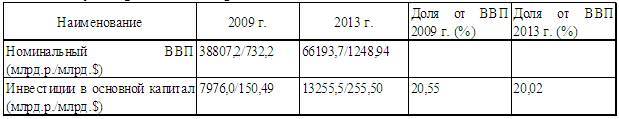

Что касается такого ресурса, как капитал. Оговоримся, что нас интересует только та часть внутренних денежных средств, которая инвестируется в экономику. Обратимся к официальной статистике:

Отметим, что доля инвестиций от номинального ВВП снижается, в то время как доля присутствия иностранного капитала растет. Это значит, что доля инвестиций в экономику не растёт, а сохраняется примерно на прежнем уровне только благодаря иностранным «партнёрам». Сопоставим цифры: фонд заработной платы в 2014 г. составил около 20 трлн. руб., а инвестиции в основной капитал в 2013 г. составили 13,26 трлн. рублей, т.е. меньше, чем требуется оборотных средств. А ведь рабочий капитал не ограничивается только фондом заработной платы, необходимы средства на банковском счете для закупки сырья, текущих затрат. Из этого следует, что для возобновления процесса производства необходимы средства, намного превышающие 13,26 трлн. рублей. Речь не идёт даже о расширенном воспроизводстве. Поэтому доля налога на прибыль предприятий (35%) в консолидированном бюджете невысока из-за отсутствия прибыли: если 35% – 2374,66 млрд. рублей, то суммарная максимальная корпоративная прибыль всей экономики – 6784,74 млрд. рублей. В пересчете на долларовый эквивалент – по среднегодовому курсу (38,6р/1$) – 175,8 млрд.$. Хочу обратить внимание, что в 2014 г. отток денег из страны составил 151,5 млрд. $. Вот такой получается результат работы Министерства экономики. Возникает не праздный вопрос: кому принадлежит капитал в стране и что остаётся в Национальном доходе?

Честно признаюсь, хотелось бы думать, что я ошибаюсь в его оценке.

Мировая практика показывает, что для нормальных инвестиций в основной капитал, требуется монетизация экономики на уровне 80%. У нас, в России, монетизация в 1999 г. – 14,6%, в 2009 г. – 15267,6/38807,2=39%, а в 2014 г. – 32110,5/70975,6/77945,1=45%/41,2%. Возникает парадоксальная ситуация: денежная масса растёт, опережая товарную массу, и надо бы сдержать (что и делает Минфин). Однако её недостаёт для обеспечения монетизации реального сектора, что сдерживает развитие. Между тем не принимается во внимание тот факт, что угроза инфляции формируется именно там, где много денег, но при этом не создаётся добавленная стоимость. В этом противоречие между дефицитной монетизацией реальной экономики и избыточной денежной массой в нематериальной сфере. Рост монетизации за 5 лет незначительный, и если этот темп сохранится, мы выйдем на нормальный уровень инвестиций в экономику только через 25–30 лет. При этом заметим – есть рост уровня монетизации, а в реальном секторе экономики денег не прибавляется. Следовательно, деньги приходят не тем, кому предназначаются.

Эту задачу нельзя решить, если не делать ставку на создание новых рабочих мест, товарного производства, благоприятного инвестиционного климата для отечественного бизнеса и создания национального рынка заемного капитала.

Ориентация на приток инвестиций из-за рубежа в принципе чревата негативными последствиями. Зарубежные инвестиции как минимум гарантируют в перспективе нестабильность финансового рынка, т.к. отток капитала в зависимости от конъюнктуры рынка непредсказуем. Например, Минэкономразвития предсказывал вывод капитала в 2014 г. в начале года на уровне 25 млрд.$, а фактически из экономики выведено 151,5 млрд.$. Это, кстати, характеризует качество прогнозов «специалистов» из профильного министерства. В 2008 г. отток – 133,7 млрд. $, в 2009 г. – 56,1 млрд.$. Цифры вывода капитала на уровне 130–150 млрд. долларов подтверждают выводы таблицы, приведенной выше, о принадлежности значительной доли реального сектора российской экономики иностранным компаниям. И подвергают сомнению правильность оценки национального дохода. Инвестиции и встречные потоки вывода денежных средств из экономики убеждают, что цены на нефть и курс рубля точно не формируют потенциал для развития экономики. Складывается впечатление: разнобой в цифрах говорит о том, что для нашей экономики, возможно, правила пишут иностранные компании соответственно их планам по участию в расходах и прибылях. Все разговоры на государственном уровне об экономическом суверенитете подвергаются сомнению, т.к. не подкрепляются действиями на его укрепление.

Из изложенного следует, что тенденции по всем направлениям использования ресурсов в целом носят негативный характер. ВВП в денежном выражении растёт, но в реальный сектор экономики из инвестиций мало что попадает. Рачительность по отношению к ресурсам, никем, в т.ч. государством, не проявляется. Государственный сектор экономики отдельно не рассматривался. Отметим только, что если считать по доле среднесписочной численности работников, госсектор составляет реально около 26% экономики, а успехи развития ракетно-космической, оборонной отраслей, работа федеральных учреждений и ФГУП(ов) вносят весомый вклад в прирост реального ВВП, но существенного влияния на самовозрастание коммерческого сектора экономики не оказывают. Он как был инертным к самовозрастанию, таким и остаётся. За исключением тех ситуаций, когда государственный сектор выступает заказчиком на рынке услуг и инвестором работ для государственных и муниципальных нужд. Бизнес, независимый от государства, судя по статистике, явно не проявляет интереса к развитию в производственной сфере, а, принимая во внимание значительный отток капитала, основным признаком активности частного сектора можно отметить расчет на иностранное присутствие в нашей экономике. Государство, в свою очередь, через мягкое корпоративное налоговое законодательство явно проявляет к росту присутствия иностранного капитала (а вместе с ним и контролю над частным сектором экономики) лояльность. Откуда ещё ждать инвестиций, если частный капитал от этого устраняется, государству не велит монетарная теория и Правительство… Остаётся уповать на иностранное участие. А разве могут западные «партнёры» быть заинтересованными в промышленном развитии России? Вопрос риторический.

Такие получаются неутешительные выводы.

Ноябрь 2015 г.

О ВВП, предпринимателях и предпринимательской способности

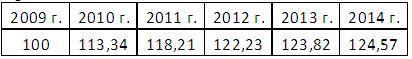

В середине текущего 2015 года компания Boston Consulting Group опубликовала данные по объему частных капиталов в России и оценила их в 2 трлн. долларов США. Из них четверть находится на валютных счетах в оффшорах. На начало 2015 года, отмечают обозреватели, объем частных состояний в России вырос на 24,7% к уровню двухгодичной давности. Примечательно, что реальный ВВП России по объёму уже давно уступает накоплениям частного капитала, а по приросту и за 5 лет не дотянул до 24,7%. Вот темпы роста реального ВВП, рассчитанные на основе официальных источников:

Правда, в ценах 2012 г., как сообщают СМИ, реальный ВВП упал на 2,7%. Понятно, реальный ВВП – это тоже еще не физический показатель, а ценовой, привязанный к недавнему базовому году. Значит, тоже не очень реальный. Мы знаем, что в формуле расчета ВВП много чего намешано: есть потребительские расходы, валовые инвестиции, государственные расходы и чистый экспорт. Не фигурирует только производство. Для общества потребления оно не актуально – были бы деньги. Но мы также знаем, что для нормальной экономики потребительские расходы – это обратная сторона производства товаров и услуг. "Что посеешь, то и пожнешь". Поэтому сначала о производстве. Иначе откуда ж деньги?