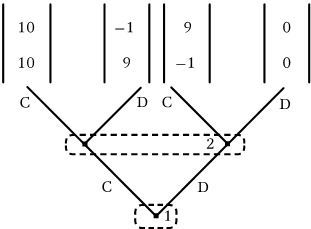

Одним из способов проиллюстрировать образы централизованного контроля, которые населяют сознание тех, кто предлагает соответствующие меры, может быть такая модификация игры Хардина про общинное пастбище, которая позволила бы явным образом включить в структуру игры априорные предположения, лежащие в основании соответствующих рекомендаций. Сторонники централизованного контроля выступают за то, чтобы только внешнее по отношению к участникам государственное агентство решало, кто может использовать выпасы, когда он может использовать их и сколько животных можно выпасать. Предположим, что такой центральный административный орган решает налагать штраф в размере 2 единиц прибыли на всякого участника, относительно которого данный орган полагает, что он прибегает к стратегии потравы. Предположим, что центральный орган знает значение устойчивого дохода от выпаса (величину L) и может безошибочно устанавливать и наказывать любого владельца стада, прибегающего к потраве. Тогда новая структура игры, предполагающая участие центрального органа, будет выглядеть так, как это представлено на рис. 1.2. Решением игры 2 является {сотрудничество, сотрудничество}. Оба игрока получают по 10 единиц прибыли, а не ноль, которые они получили бы в случае игры 1. Если внешний (по отношению к ним и к режиму эксплуатации выпасов) орган точно определит мощность ресурса, находящегося в общей собственности, распределит этот общий ресурс однозначным образом, проследит за действиями участников и безошибочно установит и применит санкции за отклонения фактических действий от предписанных, то центральный орган сможет преобразовать игру стад Хардина таким образом, чтобы сформировать для владельцев стад ситуацию оптимально эффективного равновесия. Мы не рассматриваем здесь проблему затрат, связанных с созданием такого агентства и поддержанием его деятельности, – они считаются экзогенными к данной проблеме и не включаются в игру 2 качестве параметров[13].

Рис. 1.2. Игра 2. Центральный орган с полной информацией

Однако возможность достижения оптимального равновесия вследствие установления централизованного контроля (как это следует из рекомендаций), базируется на допущениях, касающихся точности информации, возможностей отслеживания ситуации, реалистичности процесса определения нулевых затрат и наложения санкций и на администрирование. Без адекватной и надежной информации центральный орган может совершить ряд ошибок, включая определение мощности ресурсной системы или штрафов на слишком высоком или слишком низком уровне, наказание тех владельцев стад, которые придерживаются стратегии сотрудничества, и, наоборот, отсутствие наказания тех владельцев, которые осуществляют потраву. Однако для большей наглядности ниже я сосредоточу свое внимание только на тех последствиях, которые порождены неполнотой информации, имеющейся у центрального органа, относительно стратегий владельцев стад. Неявные предположения, лежащие в основании игры 2, состоят в том, что центральный орган наблюдает за всеми действиями владельцев стад (причем это наблюдение осуществляется без всяких затрат), и в том, что он корректно налагает санкции.

В игре 3 предполагается, что центральное агентство обладает полной информацией о производственной мощности выпаса, однако его информация о конкретных действиях владельцев стад неполна. Соответственно центральное агентство совершает ошибки в ходе установления санкций. Предположим, что агентство штрафует того, кто наносит ущерб выпасу (правильная реакция), с вероятностью y и не штрафует его (неправильная реакция) с вероятностью (1 – y). Предположим далее, что агентство штрафует владельца стада, придерживающегося стратегии сотрудничества (неправильная реакция), с вероятностью x и не штрафует его (правильная реакция) с вероятностью (1 – x). Параметры платежей этой игры представлены на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Игра 3. Центральный орган с неполной информацией

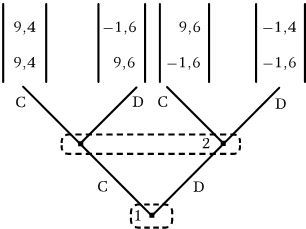

Устанавливая санкции, центральное агентство с полной информацией не совершает ошибок – в терминах игры 3, x = 0, y = 1. Таким образом, игра 2 есть частный случай игры 3, с указанными значениями вышеопределенных вероятностей. Однако если центральное агентство не располагает полной информацией о действиях владельцев стад, то оно налагает штрафные санкции в обоих случаях, когда оно реагирует правильно, с вероятностью 0,7 (x = 0,3, y = 0,7). Пример платежных параметров такой игры приведен на рис. 1.4. При данной структуре платежей перед владельцами стад опять встает «дилемма заключенного». Они могут выпасать свой скот, нанося ущерб пастбищу, а не прибегая к сотрудничеству, с тем чтобы фактический выпас не превышал мощности данной ресурсной системы. В игре 4, так же как и в игре 1, равновесным итогом для участников является (0, 0). В игре, где центральный орган корректно назначает санкции с вероятностью 0,7, оптимальным исходом будет (–1,4; –1,4). Равновесие в игре с регулированием достигается в точке, расположенной «ниже» той, в которой достигается равновесие нерегулируемой игры. Для того чтобы избежать ситуации, когда центральное агентство своими санкциями подталкивает участников к точке (D, D), и при тех значениях мощности и прибыли, которые были приняты для игры 1, центральное агентство обязано располагать информацией, достаточной для того, чтобы корректно устанавливать санкции с вероятностью, превышающей 0,75[14].

Рис. 1.4. Игра 4. Пример

1.3.2. «Единственное решение: приватизация»

Другие исследователи этих сфер экономической политики, черпающие вдохновение из тех же моделей, столь же уверенным тоном рекомендуют вводить частную собственность во всех случаях, когда имеется ресурс, находящийся в общем владении (см. [Demsetz, 1967], [O. Johnson, 1972]). «И экономический анализ ресурсов, находящихся в частной собственности, и подход, основанный на “трагедии общин” Хардина», подвигли Роберта Джея Смита предположить, что «единственный способ избежать “трагедии общин” в сфере природных ресурсов и дикой природы состоит в том, чтобы положить конец системе общественной собственности, создав систему прав частной собственности (private property rights)» (см. [Smith, Robert J., 1981, p. 467], курсив наш, см. также [Smith, 1984]). Смит подчеркивает, что «именно трактовка ресурса как чего-то находящегося в общей собственности замыкает нас в ситуации неизбежного краха» [Smith, 1981, p. 465]. Уэлч выступает за создание полноценных прав частной собственности для общественных владений, когда он пишет, что «для того, чтобы избежать неэффективности, связанной с истощительным ресурсопользованием, необходимо установить [на них] полноценные права частной собственности» (см. [Welch, 1983, p. 171]). Он утверждал, что приватизация общих ресурсов была бы оптимальным решением для всего класса подобных проблем. При этом его заботило в основном то, каким образом установить частную собственность среди тех, кто, используя общие ресурсы, не хочет менять сложившийся режим и устанавливать права частной собственности.

Те, кто рекомендует переход к частной собственности, предлагают разделить общий выпас пополам и отдать одну половину одному собственнику стада, а другую – другому. Теперь каждый собственник стада будет вести игру не против другого собственника на большом участке, а против природы и на меньшем участке. Владелец стада должен будет теперь инвестировать средства в сооружение изгороди и ее ремонт, а также осуществлять охрану своей территории и принуждение к нерушимости ее границ, определяемых тем, как владельцы поделили первоначально общий луг (см. [Field, 1984, 1985b]). Предположим, что каждый собственник стада, стремясь получить свою собственную прибыль, выбрал количество животных, которых он выгоняет на свой выпас, и это количество равно X/2[15]. Этим предполагается, что выпас является полностью однородным (в смысле доступности корма) и сохраняет эту однородность с течением времени. Если выпадение дождей над лугом неустойчиво, то в какой-то год одна его часть может дать буйную траву, тогда как количество травы в другой части луга может не обеспечить питание для X/2 голов. На следующий год дожди могут выпасть как-то по-иному. В любой заданный год один из владельцев стада может не получить прибыли, тогда как прибыль другого может оказаться значительной. Если участки с хорошей урожайностью кормовых трав сильно меняются от года к году, то разделение общего ресурса на частные может сделать беднее обоих владельцев и привести к потраве выпаса на тех участках, количество корма на которых временно недостаточно. Разумеется, тот владелец стада, который в каком-то году получил избыток фуража, может продать его другому владельцу. Другая возможность заключается в том, что оба владельца своих стад могут реализовать некую страховую схему, с тем чтобы уменьшить риски, связанные с неопределенностью параметров окружающей среды. Однако первоначальные затраты на создание нового рынка или организацию новой системы страхования могут быть весьма значительными и вовсе не понадобятся в случае, если владельцы будут продолжать разделять кормовую базу и риск, совместно владея более обширным пастбищным лугом.