Поэтому именно образ цели (желанное будущее, которое рисует воображение, исходя из оценки настоящего) в значительной степени определяет мотивационную значимость происходящего. Человек использует свои знания, чтобы определить, как обстоят дела, если при этом побуждающие силы текущих событий остаются в равновесии: удовлетворение достаточно, наказание минимально, угроза терпима, надежды велики, – все правильно сбалансировано в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Примером такого благоприятного положения дел может послужить чей-то успех или блестящая карьера: богатый наркобарон, счастливая мать семейства, глава крупной корпорации, штатный профессор Гарварда. В понимании окружающих они достигли вершины. Но не менее совершенными достижениями могут стать отсутствие ненужных вещей и радости аскетической жизни. Дело в том, что некое желанное будущее сначала складывается в воображении, а затем используется в качестве главного ориентира для действия в настоящем. Эти шаги можно рассматривать как звенья цепи (конец которой прикреплен к желанному будущему).

Участники деловой встречи (на которую спешил герой моей истории) могут рассматривать ее как одно из звеньев в цепи, которая в теории может привести к оглушительному успеху – должности генерального директора (или к чему-то менее желанному, но тоже хорошему). Таким образом, удачно проведенная встреча как подцель будет иметь такое же побудительное значение, как и цель, хоть и не вызовет слишком бурных эмоций (поскольку это лишь малая часть большого и важного целого). Учитывая все обстоятельства, образцовая встреча будет представляться в идеале как динамическая ситуация с оптимальным побуждением (типичное целевое состояние). Вы воображаете, как пройдет встреча, – складывается представление о желаемом результате, разрабатывается и разыгрывается стратегия поведения, направленного на достижение этого результата. «Воображаемая встреча» – лишь фантазия, но она основана на прошлых знаниях (предполагается, что знание действительно было накоплено и что человек может и хочет его использовать).

В достижении идеального результата участвуют все эмоциональные системы, которые управляют реакцией на наказание, удовлетворение, угрозу и обещание. Все, что мешает получить желаемое (например, безобидные старушки с палочками), будет расцениваться как угроза и/или наказание; все, что увеличивает шансы на успех (например, свободный тротуар), будет восприниматься как нечто многообещающее[38] или приятное. Именно по этой причине буддисты верят, что всё есть майя, или иллюзия[39]: побудительное значение происходящих событий четко определяется природой цели, ради которой совершается действие. Эта цель осмысляется в случайных образах – в фантазиях. Мы постоянно сравниваем современный мир с идеальным, созданным в воображении, выносим эмоциональные суждения и, следовательно, действуем. Мелкие обещания и удовлетворения указывают на то, что мы успешно идем к цели. Человек спешит по делам, вдруг поток пешеходов расступается – он тут же бросается вперед, страшно довольный случившимся. Добравшись куда-то заблаговременно, мы от души хвалим себя за то, что хорошо спланировали маршрут. Серьезные обещания или глубокое удовлетворение, напротив, подтверждают наши общие представления о происходящем. Они указывают на то, что мы в силах контролировать эмоции, следуя выбранному пути. Мелкие угрозы или наказания указывают на недостатки средств, которые мы используем для достижения желанной цели. Мы тут же меняем стратегию поведения и устраняем угрозу. Когда лифт не приезжает в нужное время, мы идем по лестнице. Задержавшись на светофоре и наконец дождавшись зеленого сигнала, мы ускоряем шаг. Серьезные угрозы и наказания (читай – травмы) имеют качественно иную природу. Они заставляют сильно усомниться в правильности наших представлений о происходящем вокруг и в обоснованности наших стремлений. Такие случаи подрывают веру в конечную цель (и нередко в правильность выбора исходных позиций).

В фантазиях мы рисуем идеальную картину мира, опираясь на имеющуюся информацию. Мы используем известное, чтобы создать образ того, что могли бы иметь, и, следовательно, того, что должны делать. Но мы сравниваем наше восприятие реального мира с воображаемой картиной желанного будущего, а не с простыми ожиданиями. Мы сравниваем то, что имеем (в нашем представлении), с тем, чего хотим, а не с тем, что, по нашему мнению, просто должно быть. Целеполагание и последующее за ним стремление подстегиваются побуждением: мы гонимся за желанным, постоянно пытаясь обуздать эмоции. (Конечно, мы стараемся поступать правильно, чтобы мечты сбылись; это здоровая «адаптация». Но мы по-прежнему сравниваем происходящее с картиной желанного будущего, а не просто с тем, чего спокойно ожидаем.)

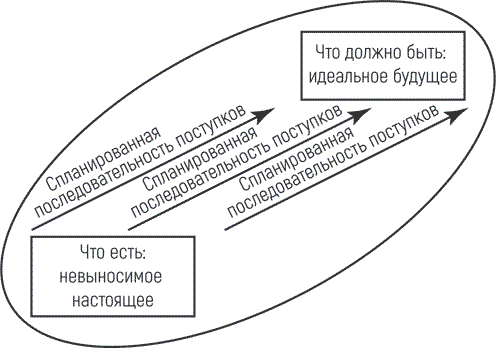

Карты, которые определяют наше мотивированное поведение, имеют вполне понятную структуру. Они содержат два основных взаимозависимых полюса: настоящее и будущее. Настоящее – это чувственный опыт (как мы его видим и понимаем). Его побудительное значение соотносится с имеющимися у нас знаниями и желаниями. Будущее – это образ или частичный образ совершенства, с которым мы сравниваем настоящее, оценив его значимость. Если между ними появляется несоответствие, происходит что-то неожиданное или новое (по определению). Оно захватывает наше внимание и приводит в действие внутренние силы, которые управляют страхом и надеждой[40]. Мы стремимся вернуть новые события в область предсказуемого или использовать их для реализации ранее неосознанных возможностей, изменяя свое поведение или модели представлений. Мы воображаем путь, соединяющий настоящее с будущим. Этот путь «вымощен» поступками, которые необходимо совершить, чтобы произвести желанные преобразования – превратить (вечно) неудовлетворительное настоящее в (вечно удаляющееся) райское будущее. Этот путь обычно понимается как линейный, то есть как нечто аналогичное понятию нормальной науки Томаса Куна[41], где известные модели поведения, действующие в осознанном настоящем, порождают будущее, желанность которого является неоспоримой данностью.

Все, что идет вразрез с нашими средствами достижения конечной цели, является наказанием или угрозой в довольно обыденном смысле, как в ситуации, описанной выше. Столкновение с наказанием или угрозой этой категории всего лишь побуждает нас выбрать альтернативное средство из уже имеющегося арсенала. То же самое происходит с обещаниями и удовлетворениями. Когда средство приводит к желаемой цели (или помогает продвинуться по пути к ней), мы испытываем удовлетворение (и надежду – поскольку достигнутая промежуточная цель сулит бо́льшую вероятность будущего успеха). Ощутив такое удовлетворение, мы завершаем серию предпринятых шагов, меняем цели и продолжаем двигаться в будущее. Изменение средств достижения цели в зависимости от побудительного значения результатов их применения можно считать нормальной адаптацией. Структура нормальной адаптации схематично изображена на рисунке 3. Мы ставим образно-словесную цель и сравниваем с ней нынешние условия. Мы оцениваем значимость происходящих событий в свете их ощутимой связи с этой целью. При необходимости мы пересматриваем поступки и поведение – наши средства, – чтобы еще больше приблизиться к достижению желаемого. Мы меняем стиль игры, но безоговорочно принимаем ее правила. Мы линейно движемся от настоящего к будущему.

Рис. 3. Нормальная адаптация

Революционная жизнь

Революционная модель адаптации также сродни определению революционной науки Куна[42]. Это более сложное понятие. Предположим, что вы вернулись с деловой встречи. Вы пришли вовремя, и, кажется, все прошло удачно. Конечно, коллеги были немного раздражены и смущены, когда вы пытались контролировать ход переговоров, но, скорее всего, это просто зависть. Они не способны понять грандиозность ваших замыслов. В результате вы чувствуете удовлетворение – временное – и, возвращаясь на работу, думаете о завтрашнем дне. Зайдя в кабинет, вы замечаете на автоответчике сообщение. Вас вызывает начальница. Как неожиданно! Пульс немного учащается: хорошая эта новость или плохая, она требует подготовки к действию[43]. Что у нее на уме? Вы начинаете фантазировать о будущем. Возможно, она услышала о вашем поведении на встрече и хочет похвалить за отличную работу. Вы встревожены, но полны надежды.