Кроме того, следует отметить и такой важный момент: не только молодые новаторы, художники и литераторы, имели глубинное сходство с детьми, но и вообще проектируемый Новый Человек был задуман во многих отношениях как не вполне взрослая и самостоятельная личность. Во-первых, в описываемое время он представлялся (вполне справедливо) еще не данностью, а зародышем. Так, А. Богданов писал, что «новый человек был еще не человеческим существом, а лярвой» (то есть червяком-куколкой)[41]. Весьма интересно, что при этом предполагалось, что лярва эта не вырастет в полноценную крупную особь. Один из самых заметных детских психологов двадцатых годов Аарон Залкинд писал в статье «Психология людей будущего: социально-психологическое эссе»: «Человек коммуны будет, наиболее вероятно, меньше сегодняшних наследников тысячелетий физического труда, который требовал сильные кости и мускулы»[42]. Имплицитно предполагалось (впрочем, вполне возможно, что и неосознанно для самих теоретиков), что такими новыми человеками без сильных костей и мускулов будет легче управлять – организовывать и унифицировать. Отсюда вполне логично вытекает идея необходимости Большого Брата, он же старший товарищ, вожатый (нем. Fuhrer), Отец народов.

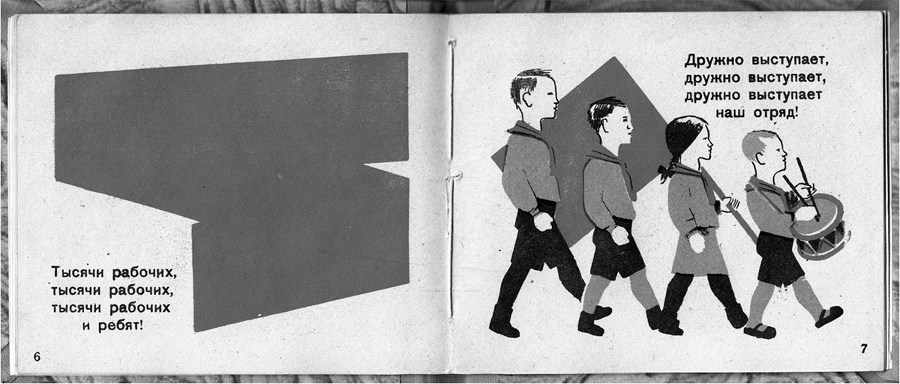

Ил. 2. Тараховская Е. Я. Бей в барабан!

Рис. Н. Денисовского. М.: ГИЗ, [1930]. Марш

Из сказанного выше вытекает такая драматическая коллизия. Родительское суперэго для авангардно-негативистского типа личности обнаруживается, как правило, в любой конкретной ситуации – до революции это была «косность старого мира», после революции (с недолгой передышкой из‐за неразберихи) – железная логика железных наркомов, коей недисциплинированные инфантилы подчиняться не умели и не хотели.

Игра в пересоздание мира для инфантилов-авангардистов кончилась достаточно плачевно, когда их одновременно радикальные и разболтанные правила стали мешать сходной, но более упорядоченной большой игре партийного руководства[43]. И детская книга какое-то время оставалась последним оплотом, где в сниженном и обрывочном виде до начала 1930‐х годов сохранялись тропы и тропинки, элементы и рудименты классической авангардно-конструктивистской эстетики[44].

Глава 1

Расстановка вех

Основные авторы конструктивистского проекта

Между бунтарским вчера и созидательным завтра: артель «Сегодня»

В первой половине 1918 года в Петрограде, в Басковом переулке, д. 4, кв. 20, была основана артель художников «Сегодня»[45]. Организатором ее была Вера Ермолаева[46], на чьей квартире по указанному выше адресу и проходили собрания артельщиков. Кроме нее, в артели работали молодые графики: Юрий Анненков, Николай Лапшин, Надежда Любавина, Екатерина Турова[47]. Основным видом продукции артели были малотиражные (обычно 125 экземпляров) детские книги, напечатанные вручную способом линогравюры или на типографском станке непосредственно с гравированных досок. Раскраска наносилась на оттиски вручную. Современный артели критик так писал о ее работе: «Разруха печатного дела родила новый вид „кустарного“ художественного издательства. В Петербурге возникла Артель писателей и художников. Они сами сочиняют и делают гравюры, сами же ‹…› печатают. Можно найти известное утешение в том, что современный кризис заставляет вернуться к ставшему теперь более дешевому старому прекрасному ручному мастерству»[48].

Значительная часть книжек состояла из двух двойных листов, то есть восьми страниц. Несколько книжек было сделано на тексты Натана Венгрова; среди других авторов были Алексей Ремизов, Михаил Кузмин, Иван Соколов-Микитов, Сергей Есенин, Уолт Уитмен и др.

Отметим следующие социокультурные характеристики Артели.

Во-первых, это была именно артель, то есть не просто творческая организация, а производственно-художественная ячейка общества, непосредственно работавшая на потребителя[49]. В условиях резкого сокращения художественного рынка, разрушенного революцией, художникам приходилось думать о новых формах сбыта своих произведений и о новых видах художественной продукции. Переход от станковых работ к оформительству был экономически закономерен и социально оправдан. Больший градус вещной полезности отвечал жизнестроительным интенциям нового сознания.

Во-вторых, не случайно, что артель Ермолаевой занималась преимущественно детской книгой. Интерес артельщиков здесь был двоякого рода: а) экономический: книжки-картинки бывают, как правило, тонкие, то есть дешевые, то есть доступные, а стало быть, имеющие спрос даже в голодные годы военного коммунизма; б) творческий: маленькие книжки (обычно это были всего два двойных листа, то есть восемь страниц) делаются быстро, что позволяет работать с неослабевающим интересом, часто меняя формальные задачи и приемы, а также вполне рентабельны.

В-третьих (последнее по порядку, но не по важности), детские книги адресованы аудитории, чьи художественные вкусы и мировоззренческие позиции лишь начинают формироваться. Артель «Сегодня» развернула свою деятельность в 1918 году, на заре рождения нового мира, и несомненно, что ее участники рассчитывали на отдаленный социально-художественный эффект. Работая «сегодня», они закладывали основы «завтра».

В книжках артельщиков рисунки, а иногда и текст резали на линолеуме. Так сделаны книжки «Засупоня» (художник Н. Любавина, текст И. Соколова-Микитова), «Хвои» (художник Е. Турова, текст Н. Венгрова), ряд книжек В. Ермолаевой («Петух», «Зайчик»).

Запредельно «авангардистского» в рисунках было немного. О новом мышлении говорили разве что подчеркнутая простота, то есть эстетически обыгранная бедность, и острая графика лаконично и угловато резанных штрихов, вносивших ноту сдвинутости, непокоя. В этом отношении большинство композиций художниц артели наследует книгам О. Розановой 1914–1916 годов и вписывается в экспрессионистскую эстетику тех лет[50]. Преобладание неустойчивых диагональных линий над привычными пространственными осями координат через пару лет в усиленном виде станет общим местом для конструктивистского образа мира – мира, боровшегося таким образом со статикой бытия и косностью земного тяготения.

В той же тональности, но еще достаточно мягко, без нажима выдержаны и тексты, хотя в целом их тематика весьма характерна для первых революционных дней. Так, у Соколова-Микитова неведомый Засупоня, похожий на шишку о трех глазах, прогоняет с родного болота журавля, разбив перед этим его яйца и разворошив гнездо. Засупоня, кстати, – еще одно существо из неоязыческой мифологии, складывавшейся в ту пору в творчестве русских литераторов, а ряд этот достаточно широк: от Недотыкомки Сологуба до позднейшего Размахайчика Георгия Иванова, включая, разумеется, обширный тератоморфный зверинец А. Ремизова. Одно из таких существ – «зверь прыскучий – очень страшный» – появляется в его артельной книжке «Снежок» (1918, рис. Е. Туровой)[51].

Лишь на первый и поверхностный взгляд этот зверинец выглядит чем-то чуждым или даже противоположным текстовой стратегии авангардных техницистов и, с позволения сказать, машинизаторов. Я уже упоминал во Введении о двуипостасной архаически-футуристической природе авангарда. Неоязычество, как засупонное, так и машинное, объединяется равным отвержением иудео-христианской антропоцентристской картины мира. Для разрушения классической гуманистической традиции, которую молодые бунтари связывали с буржуазным укладом, были подтянуты два взаимодополнительных потока – один с болота, другой с фабрики[52]. В деятельности артели «Сегодня» был акцентирован формально-примитивистский момент авангардного проекта (в числе прочего предполагалось, кстати, издать и книжку картинок «Детские лубки», а кроме того, В. Ермолаева была увлечена в те годы городской живописной вывеской и занималась ее собиранием и спасением).