Вообще, трава – любопытная категория: в английском почти не употребляются названия отдельных видов трав. Есть десятки названий для овощей или деревьев, но большинство вполне обходятся общим понятием «трава», хотя их свыше 9000 видов. Тут дело обстоит примерно так же, как и с «букашками»: по большей части мы не используем для этой мелкой живности отдельных названий. В некоторых языках, к примеру ивайдя (один из языков коренного населения северной Австралии), есть общий термин для всех безымянных жучков-паучков, который не распространяется на виды, имеющие обозначения. Если бы в английском было так же, мы бы не называли букашками и пауков, и жуков, и комаров, и мух (но мы именно так и поступаем).

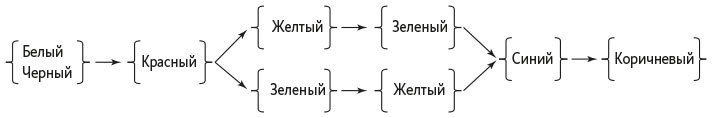

Последовательность появления понятий в языке отслеживается и для других сфер. Одно из наиболее громких открытий в этой области принадлежит антропологам Калифорнийского университета в Беркли Бренту Берлину и Полу Кею: они определили общую для всех языков последовательность появления слов, обозначающих цвета. В доиндустриальную эпоху во многих языках для номинации цвета существовало лишь по паре слов, и все многообразие красок делилось на темное и светлое. На схеме, приведенной ниже, я обозначил эти слова как «белое» и «черное», как принято и в профессиональной литературе. Но это не значит, что говорящие действительно упоминали лишь черный и белый тона. Просто одна часть обозначалась как «светлые тона», а другая – как «темные тона».

А вот что особенно любопытно: когда с развитием языка в нем появляется третий термин для обозначения цвета, это всегда именно красный. Этому предлагались разные объяснения, и многие исследователи соглашаются: он имел такую важность, потому что это цвет крови. Четвертым и пятым рождались названия желтого или зеленого (в любой последовательности); шестым возникало слово для синего цвета.

Эти категории имеют не только академический или антропологический интерес. Они важны и с точки зрения когнитивных наук, так как позволяют понять, как люди подходили к организации информации. Потребность разобраться присуща нам с рождения, ведь информация и знания обладают огромной ценностью. Когда далекие предки спустились с деревьев и отправились в саванну на поиск новых источников пищи, они стали более уязвимыми как для крупных хищников, так и для всякой мелочи вроде крыс или змей. Те, кто стремился приобретать и накапливать знания – то есть кому нравилось узнавать новое, – получали больше шансов выжить, поэтому благодаря естественному отбору любовь к учебе и знаниям со временем укоренилась в нас на генетическом уровне. Как замечает антрополог Клиффорд Гирц, нет сомнений, что жившие в племенных сообществах и не имевшие письменности люди «интересовались самыми разнообразными вещами[72], причем даже тем, что не годилось в пищу и не помогало выжить… Они классифицировали растения, научились разбираться в видах змей или летучих мышей, и дело тут не в том, что ими двигала страсть к познанию… Просто если вокруг полно хвойных деревьев, змей или летучих мышей, питающихся листьями, стоит иметь более полные сведения об этих деревьях, змеях или мышах, даже если сами данные не имеют пока очевидной практической пользы».

Противоположной точки зрения придерживался антрополог Клод Леви-Стросс, считавший, что стремление структурировать знания основывается на врожденной потребности классифицировать явления окружающего мира, так как человек вообще предпочитает порядок, а не хаос. Проявление этого стремления прослеживается на протяжении миллионов лет эволюции. Как отмечалось во введении к книге, некоторые птицы и грызуны окружают гнезда разнообразными препятствиями, как правило, из листьев или камней, сложенных в определенной последовательности; если она нарушается, для хозяина гнезда это знак того, что кто-то вторгся в его жилище. У меня было несколько собак, и каждая из них время от времени проходила по дому, собирала свои игрушки и складывала в корзину. Человеческое стремление к порядку несомненно основывается на подобных сложившихся в ходе эволюции привычках.

Когнитивный психолог из Калифорнийского университета в Беркли Элеонор Рош[73] утверждает, что человеческое стремление к категоризации сформировалось вовсе не случайно, не под влиянием посторонних факторов, и основывается на особенностях психологии и врожденных понятиях о категоризации. И Леви-Стросс, и Рош полемизируют с Гирцем, предлагающим делать различие между страстным любопытством и практическими знаниями. На мой взгляд, та жаркая увлеченность процессом познания, о которой пишет Гирц, отчасти и формирует практическую ценность знаний: это две стороны одной медали. Глубокое понимание биологии может иметь практическую ценность, но человеческий мозг в силу природы стремится к приобретению и накоплению любой информации. Это врожденное стремление распределить по категориям и дать названия оказывается еще более удивительным, когда мы понимаем: в подавляющем большинстве случаев люди находят и присваивают растениям названия без особой практической пользы. Из 30 000 пригодных в пищу растений[74], которые, как считается, существуют на планете, всего 11 составляют 93 % человеческого рациона: овес, кукуруза, рис, пшеница, картофель, юка (известна также под названием маниока, или кассава), сорго, просо, бобовые, ячмень и рожь. Но мозг получает дозу дофамина всякий раз, когда мы узнаём нечто новое, а также когда удается классифицировать свежую информацию и включить ее в сложившуюся систему.

В поисках идеальной системы

Мы в силу своей природы тянемся к знаниям, особенно к тем, которые получаем посредством органов чувств. А еще в силу тех же причин стремимся структурировать эти знания, крутить и вертеть их и так и сяк, смотреть на них с разных сторон и втискивать в какую-нибудь модель, а лучше в несколько. Так устроен процесс познания.

Мы склонны искать и находить структуру для объяснения окружающего мира. И вот еще одно подтверждение того, что эта склонность врожденная: в самых разных культурах и традициях прослеживается тесное сходство подходов к наименованию биологических категорий и классов (растений и животных). Совершенно независимо сложились настолько схожие принципы создания названий, что, глядя на них, невозможно не сделать вывода о врожденной склонности человека к классификации. К примеру, в любом языке существуют основные и вторичные обозначения растений и животных. В английском есть, скажем, пихты (общее название) и Дугласова пихта (вторичное). Есть общая категория яблоки, а есть отдельные подвиды: осенние, гольден или ранет. Есть род лосось, а есть нерка, его вид; есть род дятлы и их вид – муравьиные дятлы. Глядя на окружающий мир, мы начинаем догадываться, что существуют категории, объединяющие объекты с существенным сходством, хотя небольшие различия между ними мы в состоянии заметить. Есть, скажем, кресла в целом, а есть мягкие глубокие кресла; есть ножи, и среди них мы выделяем охотничьи; есть туфли и в их числе пуанты. И вот что любопытно: почти во всех языках возникают названия, указывающие на принадлежность объекта к той группе, с которой он в реальности не имеет ничего общего. Например, в английском чешуйницы называются «серебряные рыбки», хотя никакие они не рыбки, а насекомые. Животное под названием «луговая собачка» относится к отряду грызунов и вовсе не родственник собак. (И божья коровка в русском. – Прим. пер.)

Человек с жадностью ищет знания, и эта страсть может оказываться причиной фантастических успехов и громких провалов. Случается, что это отвлекает от дел – или увлекает и затягивает на всю жизнь. Иногда знания обогащают жизнь, иногда оказываются бесполезными и только сбивают с толку: скажем, истории из бульварной газетки чаще всего относятся ко второму типу (может быть, за исключением случаев, когда вы журналист и работаете в подобном издании).