Многие исследователи обращают внимание на экономическую детерминацию Болонского процесса и на потребности рынка труда (Э. Фромент [159], С. Ахола, Я. Месикяммен [20], В.И. Байденко [26; 28-30]).

Болонский процесс призван решить проблему финансирования высшего образования из источников, альтернативных национальным бюджетам. Но это порождает социальную проблему ценности образования как общественного блага [150]. Е.А. Тюгашев отмечает, что, с одной стороны, Болонский процесс обеспечивает конкурентоспособность через прозрачные структуры и сотрудничество с европейскими партнерами, чтобы выстоять в напряженной борьбе за финансы, студентов и исследователей. С другой стороны, социальный аспект реализации основных принципов Болонского процесса способствует развитию сотрудничества и солидарности между равными и неравными партнерами, на гибкий доступ, внимание к человеку и его ситуации, на борьбу с такими проблемами, как утечка мозгов [150].

В.И. Байденко также говорит «о фундаментальных основаниях Болонского процесса, его философских аспектах с точки зрения современной миссии высшего образования, его нравственно-духовных задачах». К подобным аспектам Болонских реформ он причисляет такие, как:

▪ осмысление новой миссии университетов, ценностей и смыслов высшего образования, его функций и ролей;

▪ переход к студентоцентрированной парадигме высшего образования, проявляющейся в освоении компетентностного подхода и в усилении ориентации «продукции» высшего образования на «результат»;

▪ формирование европейского измерения в ментальности европейца («приращения» к национальной ментальности общеевропейских составляющих; появление типа «евроинтеллигента»);

▪ разрушение традиционных моделей европейского университета (гумбольдтовской модели), появление нетрадиционных провайдеров высшего образования;

▪ необходимость достижения сбалансированности двух повесток дня: сотрудничество высших учебных заведений и их конкуренция;

▪ формирование всеобщего понятийно-терминологического словаря;

▪ сохранение за высшим образованием статуса общественного блага;

▪ диверсификация высшего образования [25, с. 10].

Таким образом, общественным мнением Европы Болонский процесс воспринимается не как социально-практический процесс, содержание которого заключается в организационно-структурных перестройках, а как процесс диалоговый, коммуникативный, преследующий своей целью выяснение, сближение и согласование позиций [150]. Организационно-практические последствия этого переговорного процесса не исключаются, но конкретно не планируются, поскольку детальному выяснению подлежат технические и методические детали возможной перспективной институциональной организации системы высшего образования.

1.2. Внедрение элементов Болонской системы в российских вузах

Отношение к Болонскому процессу в России неоднозначно. Среди широкой педагогической общественности существуют диаметрально противоположные мнения. Процесс вступления России в Болонский процесс наталкивается на определенные трудности, устоявшиеся традиции, инертность менталитета и рефлекс защиты национальной идентичности. Тем не менее, он представляет интереснейший пример попытки конвергенции норм и правил между Россией и Европой в отдельно взятой сфере [26-27; 37; 43-48; 55; 64-67; 76; 79; 83-84; 85-86, 90; 98-100; 116; 145; 166-167; 174; 179-180; 182; 184, и др.].

У Болонского процесса немало противников в академической, профессорской и даже студенческой среде. По мнению Т.В. Кастуевой-Жан, «Болонский процесс концентрирует в себе все противоречия российско-европейских отношений и амбивалентное отношение к нему со стороны России. Процесс, инициированный руководством страны без предварительных открытых общественных дебатов, демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия в попытке примирить два представления о себе: с одной стороны, как о наследнице традиций советского прошлого, берегущей национальную специфику, а с другой – как о полноправном члене европейского сообщества» [79].

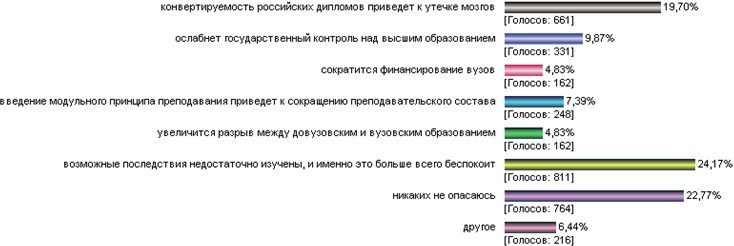

Постоянный опросник на сайте МГИМО (http://bologna.mgimo.ru/), на который ответили более 3350 человек, показывает, что только 23 % ответивших не опасаются последствий присоединения России к Болонскому процессу и около 20 % опасаются именно «утечки мозгов», 24 % опрошенных высказали опасения, что возможные последствия присоединения недостаточно изучены (рис. 2).

Настороженное отношение к Болонскому процессу можно объяснить различными причинами. Болонский процесс по-прежнему недостаточно понятен обществу в целом и образовательному сообществу в частности. Российские средства массовой информации преимущественно негативно освещают нововведения в вузах, основанные на Болонском процессе. Различные опросы и исследования выявляют слабую информированность о нем. Так, одно из исследований НФПК [115], проведенное в вузах, выбранных в качестве опорных в реализации перехода российской системы высшего образования на принципы Болонской системы, показало, что 16 % опрошенных ничего не знают о существовании системы обучения «4+2» (бакалавриат + магистратура), еще 53 % имеют о ней лишь смутное представление. Четкое представление о системе кредитных единиц есть лишь у 13 % опрошенных студентов. Еще 40 % о ней слышали, но плохо представляют, что это такое. Наконец, 47 % вообще не знают, о чем идет речь. Всего несколько вузов создали сайты, информирующие о Болонском процессе. Кроме того, СМИ нечасто обращаются к этой теме.

Рис. 2. Результаты опроса на сайте МГИМО

Показателен пример круглого стола с работодателями в сибирских городах, где председатель Союза работодателей обратился к ректорам вузов с просьбой объяснить, на какие должности можно брать бакалавров инженерных специальностей.

Недоверие и опасения общественности усугубляются неоднозначным пониманием Болонского процесса в России самими участниками образовательного процесса: студентами и преподавателями. Гармонизация образовательных траекторий, создание понятной и сопоставимой системы образовательных уровней часто воспринимаются как униформизация, подчинение содержания образования единому европейскому стандарту [79]. Болонский процесс в России осложняется еще и тем, что развивается параллельно с радикальными внутренними реформами высшего образования и поэтому в глазах общественности ассоциируется с не всегда популярными мерами наподобие ЕГЭ или слияния вузов в более крупные структуры.

М.В. Артамонова отмечает еще одну проблему, характерную для России, – при введении болонских положений и собственно ступени бакалавриата может сформироваться (если этого еще не случилось) форма существования «невысшего» образования в институциональных рамках высшей школы, развитие низкокачественного сектора приведет к девальвации как диплома, так и самого государственного института. Авторы категорически не разделяют данную позицию, т.к. не схема высшего образования «бакалавр+магистр» снижает общую планку высшего образования, а сложившийся сектор низкокачественного, коммерческого, коррумпированного вузовского образования. Полемизируя с позицией М.В. Артамоновой, мы видим преимущество в закреплении за группой ведущих вузов осуществления подготовки магистров. Данные федеральные вузы должны аккумулировать государственные дотации, гранты, лучшие научные школы и исследовательские программы, в которые включены магистры. Магистерское образование не должно быть массовым и должно обеспечивать нужды инновационной экономики в подготовке высшего менеджмента промышленных предприятий, граждан, политических институтов. Очевидно, что качественное образование в магистратуре будет таковым только при квалифицированной аккредитации профессиональными сообществами. Импорт образовательных технологий должен быть согласован с реалиями российских высших школ.