Наибольшее сжатие посевов в последние 20 лет характерно для льна и зерновых культур. Даже животноводство «уходит» из Нечерноземных регионов, несмотря на обилие трав, в том числе на зарастающих полях, и частично восстанавливается в зерновых районах Юга России. Большая часть предприятий в Нечерноземье убыточна. Но и фермеров в таких районах немного, разве что отдельные мигранты-энтузиасты из других регионов и стран СНГ. Особая социальная среда, необустроенность деревень и нечерноземное бездорожье осложняют проживание и любую деятельность. Недаром, если животноводство и восстанавливается в Нечерноземье, это происходит чаще в пригородах, хотя и имеющих дефицит земель, но лучше сохранивших трудовой потенциал.

Ликвидация леспромхозов и переход к частным компаниям значительно сократили потребность в занятых и в лесозаготовках. Вместе с кризисом агропредприятий это привело к высвобождению значительного числа работников, которые при отсутствии других мест наемного труда и слабой предпринимательской активности не смогли найти себе занятие в сельской местности и в малых городах.

Костромская область: Контрасты «пригород – периферия»

Располагаясь на волжском пути, Кострома испытала экономический подъем в XVI–XVIII вв. В XIX в. здесь была развита фабричная индустрия и перерабатывалась почти треть российского льна, от которого голубели окружающие поля. Тем не менее современная лесистость велика – 74%, Костромская область входит в зону южной тайги.

Для области характерна очень сильная депопуляция сельского населения. В 2010 г. в ней осталось 36% от численности населения 1959 г. В советское время при положительном естественном приросте население убывало в основном за счет сильного миграционного оттока в города и другие регионы. И даже за последние восемь лет (с 2002 по 2010 г.) потери сельского населения составили 16% (к миграционному оттоку добавилось превышение смертности над рождаемостью). Область всегда входила в зону так называемого мелкоселенного расселения с относительно небольшими деревнями.

Для современной Костромской области характерны ориентация преимущественно на низовые звенья сельского и лесного хозяйства и низкая инвестиционная привлекательность. Кострома с ее 270 тыс. жителей заметно уступает по населению столицам соседних регионов: Ярославлю (606 тыс.), Иваново (404 тыс.) и др. Помимо столицы в области нет больших городов. Самый крупный – Шарья на востоке области (удаленный от региональной столицы на 260 км), хотя и он в 7 раз меньше Костромы.

Сельское хозяйство дает 17% валового регионального продукта области [13], что значительно больше, чем в среднем по России, несмотря на положение области на севере Нечерноземья. И хотя доля сельскохозяйственных угодий сравнительно невелика (16%), в сельском хозяйстве только на крупных и средних предприятиях области в 2011 г. работали около 20% всех занятых сельских жителей.

Сельскохозяйственные земли убывали в течение всего ХХ в.: с 1530 тыс. га в 1897 г. до 1030 тыс. га в 1990 г. и немногим более 400 тыс. га – в 2010 г. Но сокращение шло за счет сенокосов и пастбищ. Пашня до 1990 г. поддерживалась, а посевная даже расширялась. За последние 20 лет в Костромской области было выведено из оборота 460 тыс. га, или 64% пашни 1990 г. Большая ее часть постепенно зарастает лесом.

И прежде население максимально концентрировалось вдоль Волги и вблизи Костромы на юго-западе Костромской губернии. В 1897 г. плотность сельского населения в Костромском уезде составляла 33 человека на 1 км2, в соседнем Нерехтском к югу от Костромы – 42, в Буйском и Галичском к северо-востоку – 25, в остальных уездах колебалась от 13 до 15 человек / км2 [2]. Сейчас плотность сельского населения в пригородном районе – 22 человека на 1 км2, в соседних районах – уже 6–10, а на периферии области – 2–3 человека.

Только в пригородном Костромском районе с 1959 г. почти не изменилась численность сельского населения (рис. 1), в то время как во всех остальных районах его осталось менее трети11. В некоторых районах на периферии области с начала ХХ в. численность сельского населения уменьшилась почти на порядок, а с 1959 г. – в 4–5 раз.

Расчеты автора по: [4; 8], а также по архивным данным.

Рис. 1.

Численность сельского населения Костромской области по зонам удаленности от Костромы с 1950 по 2010 г., тыс. человек

Расчеты автора по: [4; 8], а также по архивным данным.

Рис. 2.

Поголовье крупного рогатого скота в зонах разной удаленности от Костромы с 1950 по 2010 г., тыс. голов

Градиенты перепадов плотности населения достигают 10 раз и сложились задолго до 1990 г., усилившись в последние десятилетия. При такой убыли сельского населения посевную площадь до 1990 г. пытались расширять даже на периферии. Но поголовье скота кроме пригородов и полупригородов начало уменьшаться при социализме (рис. 2).

Рис. 3.

Изменение коэффициента пространственной вариации12 сельского населения и некоторых показателей сельского хозяйства в Костромской области с 1950 по 2010 г.

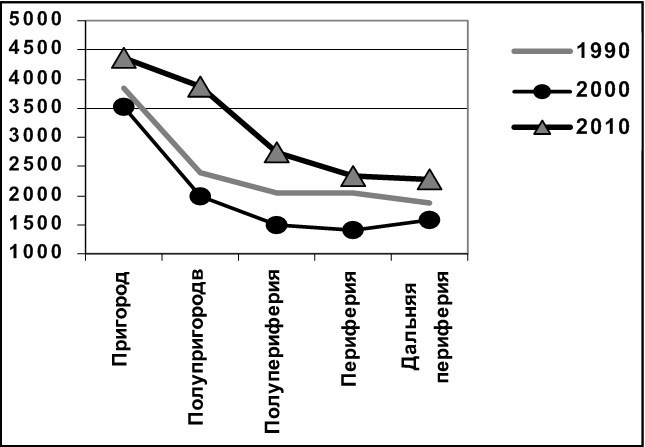

Резкий рост пространственной вариации сельского населения за счет его оттока из удаленных районов начался в послевоенные годы и на первых порах сопровождался адекватной поляризацией хозяйственной деятельности (рис. 3). Однако в 1970–1990 гг. рост коэффициента пространственной вариации населения сильно опережал соответствующие коэффициенты вариации хозяйственных показателей, что и привело при отсутствии соответствующих адаптационных механизмов к тяжелой депрессии сельского хозяйства (несмотря на большие дотации), особенно в периферийных районах. Результаты сельскохозяйственной деятельности напрямую связаны не только с нехваткой трудовых ресурсов, но и с состоянием социальной среды. Еще в советское время надои молока от одной коровы вблизи Костромы были намного выше, чем на периферии (рис. 4). В 1990-х годах в результате кризиса продуктивность снизилась всюду, но общий экономический рельеф от пригородов к периферии сохранился. В 2000-х годах надои молока выросли, но при этом общий градиент усилился.

Рис. 4.

Надой молока от одной коровы в 1990, 2000 и 2010 гг. в Костромской области в зонах разной удаленности от Костромы, кг в год

Таким образом, как и в других регионах Нечерноземья, собственно географические факторы структуризации сельского пространства области, т.е. положение на оси «пригород – периферия», оказались для ее сельской местности куда важнее политических, институциональных и общеэкономических факторов. Территориальные структуры на данном масштабном уровне оказываются очень устойчивыми, контрасты становятся даже более явными под ветром перемен.

Процессы, протекающие в Костромской области, характерны для большинства регионов Нечерноземья. Однако меньшая величина столицы области по сравнению с другими регионами и ее западный эксцентриситет обостряют проблемы ее периферии. Если считать только удаленные районы, то к периферии можно отнести 55% территории Костромской области. Если же считать все районы за пределами пригорода и полупригорода (т.е. за пределами более активных районов-соседей 1-го и 2-го порядка к столице области), то их площадь составит 83% территории, или 50 тыс. км2. На этой территории живет 60% сельского населения области, или более 130 тыс. человек, находится более 2300 сельских населенных пунктов. Из них 565 деревень уже не имеют местного населения (хотя и продолжают числиться населенными пунктами), и в 850 деревнях живут менее 10 человек, т.е. они тоже вскоре лишатся постоянного населения. Да и для 460 деревень с населением от 10 до 50 человек многие описанные в этой главе социально-экономические проблемы весьма актуальны.