Портные во Флоренции эпохи Возрождения и в Лондоне эпохи Регентства записывали или переносили пропорции тела заказчика в виде меток на отдельные листы бумаги. Собранные вместе, они позволяли сконструировать уникальный «доспех» из ткани. В первые годы правления королевы Виктории изобилие печатных руководств, преподносивших математические системы пропорций в качестве универсальных портновских законов, обеспечило представителям этой профессии возможность подгонять и приспосабливать обобщенную схему к фигуре каждого клиента. Преобразующий эффект набивки, подкладки и наметывания обеспечивал посадку, почти сравнимую с работой лучших мастеров индивидуального пошива из Вест-Энда: по крайней мере, если смотреть издали.

По мере того как стандартизированные лекала вытесняли архивы индивидуальных мерок почти на всех, кроме самых элитных, предприятиях, значительно расширились возможности для варьирования формы и ускоренного отражения сезонных изменений моды как в национальном масштабе, так и в международном. Теперь меняющиеся лекала идеализированного модного тела можно массово насаждать одновременно по всему миру, тогда как раньше модный образ создавался индивидуально, почти что импровизированно, согласно местным запросам. В некотором смысле новые рационализированные системы конструирования и пошива костюма снабжали портных картами для ориентирования на неисследованной поверхности тела, которое в контексте империи и развивающейся мужской культуры потребления подвергалось скрытой эротизации[13].

В 1887 году Эдвард Джайлз, редактор лондонского профессионального портновского журнала The West End Gazette, составил историографию таких систем, проиллюстрировав их влияние и дав оценку их полезности. Многие из них предназначались к услугам значительно расширившейся и перешедшей на профессиональную основу индустрии. Руководство «Помощник портного от мистера Голдинга» (Mr Golding’s Tailor’s Assistant, 1818) – лишь один из ранних примеров. В нем предлагалось снимать мерки, исходя из представления об идеально сложенной мужской фигуре, «у которой ширина груди на дюйм превосходит ширину талии, а обхват талии на дюйм меньше ширины груди»[14]. Джайлз отмечал, что поиск «грации и элегантности», которые основаны на отвлеченных идеальных пропорциях, типизированных согласно методу Голдинга, всего лишь давал преходящие со временем приближения к идеалу красоты, соответствовавшие преобладавшему в ту эпоху сарториальному вкусу. Это означало, что предложенные формы очень скоро выходили из моды:

Широкие изогнутые лацканы, зауженная талия, излишне широкие полы, слишком объемный верх рукавов <…> все это заставляет мужчину выглядеть посмешищем[15].

«Руководство портного: полная система кройки всех видов изделий». Ок. 1850. Пособия такого рода заверяли, что антропометрическое мастерство костюма может усовершенствовать любую фигуру. Изображение любезно предоставлено Архивом Вулмарк (Australian Wool Innovation Ltd) и Лондонским колледжем моды

В дальнейшем создатели портновских систем оставили попытки привести тело в соответствие с идеалом в пользу научной строгости изучения анатомии и геометрии. Такой подход, казалось, лучше устранял несовершенства настоящих живых тел с помощью искусного подбора масштаба и пропорций. Вместо того чтобы пытаться навязать совершенную модель всем телесным вариациям, авторы систем, начавших появляться с середины XIX века, признали существование различных типов телосложения и способствовали вариативности костюма. Например, «Полное практическое руководство по кройке» (The Complete Guide to Practical Cutting, 1847) признавало, что тела мужчин нельзя сводить к чертежному угольнику и набору алгоритмов. Его авторы «на собственном опыте обнаружили, что если кроить сюртук для корпулентного мужчины согласно мерке по его груди, то он получится слишком длинным сзади и, следовательно, слишком коротким спереди»[16].

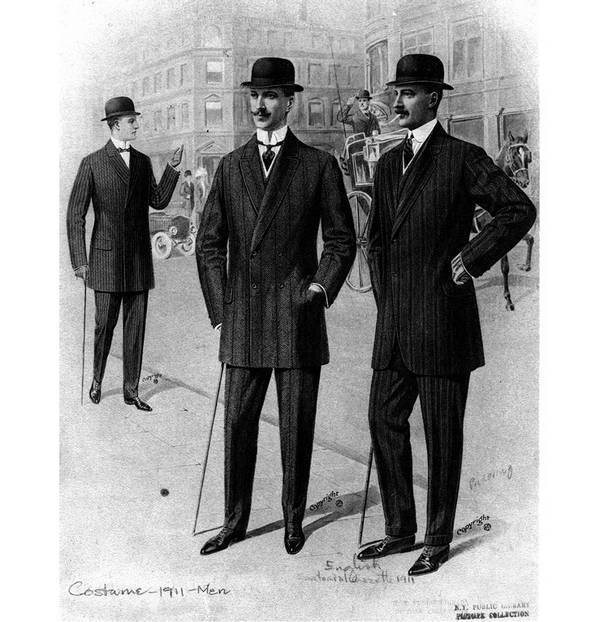

Вкладная иллюстрация с моделями мужской одежды. Ок. 1910. Уже к началу XX века пиджачная пара прочно ассоциировалась с деловой сферой. Изображение любезно предоставлено Нью-Йоркской публичной библиотекой, фонды Астора, Ленокса и Тилдена (Коллекция изображений)

Мудреные споры по поводу кроя лежат у истоков современных вопросов о механизации портновского труда и ее последствиях. Чарльз Компейн и Луиc Девер в «Руководстве портного» (Tailor’s Guide, 1855) в середине 1850-х годов предлагали вниманию закройщиков исчерпывающий обзор типов телосложения и осанки, в котором предпочтение отдавалось скорее здравому смыслу, а не промышленной точности. Их риторика столь же богата метафорами, как и высказывания Томаса Карлайла, Карла Маркса или Уильяма Морриса:

Изобретатели позабыли, что ни одна машина не сможет вычислить точную мерку такой гибкой материи, как человеческое тело, потому что кусок дерева, кожи или металла не может почувствовать, в отличие от руки, достаточно ли давление или натяжение, а именно это важно при обмере. <…> Было бы нелепо пригласить заказчика и засунуть его в машину. С любого мужчины, каким бы ни было его телосложение, всегда можно снять мерки с помощью обыкновенной мерной ленты. <…> Возможно, не все заказчики обладают необходимым терпением. <…> Им не нравится, когда их измеряют и осматривают со всех сторон <…> им досаждает, когда портной видит, что они вовсе не похожи на Аполлона Бельведерского[17].

В этом и заключался глубинный разрыв между повседневной реальностью портновского ремесла, основой которой была близость и понимание индивидуального тела заказчика, и внешним миром, в котором новые технологии и понятие научного прогресса, казалось, сглаживали неэффективность ручного труда. Джордж Аткинсон – портной, заявлявший, что он первым начал использовать стандартизированную мерную ленту в 1799 году. В хвалебной брошюре собственного сочинения (1840) он также утверждал, что «привел портновское ремесло в систему». Это была система, в которой костюм приобретал свойства и смысловые ассоциации высококачественного промышленного товара, хотя сам Аткинсон продолжал превозносить человеческий фактор: «Я обнаружил, что после постоянного использования [портновского метра] я был способен определять мерки джентльмена на глазок»[18].

Проницательность, мастерство и вкус – вот качества, которые наиболее акцентировал один из самых знаменитых реформаторов портновского дела XIX века, немецкий математик профессор Генри Уомпен. Вслед за его первой работой «Математическое искусство кройки одежды в соответствии с различными формами мужских тел» (The Mathematical Art of Cutting Garments According to the Different Formations of Men’s Bodies, 1834) в 1850-х годах последовала «Анатомия и антропометрия» (Anatomy and Anthropometry) и затем «Математическое руководство по конструированию моделей для драпирования на человеческом теле» (Mathematic Instruction in Constructing Models for Draping the Human Figure, 1863). Уомпен придерживался исключительно технического подхода к портновскому делу. Его выверенные академические тексты предназначались для практикующих портных в качестве пособия, чтобы повысить профессиональные стандарты их ремесла, и для поддержки тех, кто собирался открывать профессиональные учебные заведения. Он писал: «Культура разума – наипервейший элемент, откуда происходит все то, что цивилизует и совершенствует нас, и посредством его все люди становятся равными»[19].