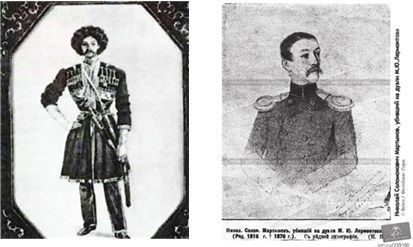

Гости хохотали до упаду, а потом, уже в конце вечера, я нечаянно расслышала, как в курительной В. С. спросил Виктора Николаевича, моего мужа, правда ли, что икону Божьей Матери, находящуюся в нашей церкви, рисовали с его мамаши, Софии Иосифовны. Виктор Николаевич отвечал, что правда и что матушка его, полька по происхождению, была в молодости настоящей мадонной, красавицей, каких мало, и отец его заказал сделать икону-портрет, для которой она позировала, одному московскому художнику. В. С. выразил желание осмотреть икону, и Виктор Николаевич согласился тотчас проводить гостя в церковь. Но тут В. С. как-то замешкался, а потом спросил, правда ли, что отец Виктора Николаевича Николай Соломонович занимался на старости лет спиритизмом. Отец был натурой загадочной, отвечал Виктор Николаевич. Причем с возрастом тайна и недоумение вокруг него только углублялись. То, что он имел несчастье застрелить в молодости на дуэли своего лучшего друга, влюбленного к тому же в его сестру, одного из лучших и талантливейших русских поэтов, не могло не сказаться на всей остальной его судьбе. Сначала, после трехмесячного ареста в крепости и поездки в Киев, где он и познакомился с красавицей полькой, он казался столь же весел, блестящ и остроумен, как и прежде, но потом словно что-то стало прорастать в нем изнутри. Нет, не скорбь и не угрюмость, но какая-то серьезность и мистическая высокопарность, которая иногда казалась окружающим даже неприятной. Впрочем, он постепенно стал молчалив, а общался в основном лишь с маман да еще с двумя-тремя знакомыми, да и то по большей части за картами.

«А правда ли, – спросил Соловьев, – что батюшка ваш оставил описание ссоры и последовавшей за ней дуэли?»

Муж мой отвечал, что правда, и что рукопись, в которой все это описано, действительно существует где-то среди отцовских не разобранных бумаг, и что, вероятно, пришло время этим озаботиться и разыскать ее для возможной, после предварительного просмотра, публикации…

Шарманщик, поднеся мелко исписанный листок почти что к носу, вернулся на предшествующую страницу, которую уже было совсем не различить из-за темноты. Монашенка уже ушла, двор был пуст, и снова густо посыпал снег.

«Между 47-й и 48-й страницами», – пробормотал Шарманщик и снова сделал глупую попытку расклеить страницу на две части, но и на этот раз безуспешно. Он посмотрел на хлопья, летящие в свете соседнего от него окна, и тут ему показалось, что разгадка должна таиться там, где повествование прерывается.

«Ну хорошо, – решил он, – пусть 47-я и 48-я не расклеиваются, но ведь они же все равно отделяются друг от дружки каким-то другим способом. Скажем, на одной стороне текст обрывается, чтобы продолжиться на другой. Значит, секрет должен находиться на линии разрыва текста». Шарманщик заглянул в низ листа 47-й страницы, почти приплюснув его к носу, и увидел местоимение «та». Потом, перевернув страничку, он заглянул в ее верх и обнаружил существительное «робость». Он крутил эти два слова и так и эдак, но никакой разгадки не получалось до тех пор, пока, притушив уставшим зрением второй слог от «робости» и совместив с первым местоимение «та» с 47-й страницы, не сложил из двух разностраничных слогов новое слово, через которое проходил невидимый разрыв текста 47-й и 48-й страниц. Слово состояло из двух слогов и четырех букв и выглядело оно теперь так – Таро.

Черный ангел

«Теперь понятно, понятно, – яростно бормотал Шарманщик, вглядываясь в сине-коричневую темноту внутреннего дворика. – Теперь понятно, почему эта тетрадка оказалась именно здесь. Да потому, что последние эти Мартыновы по женской линии не только все Софьи, но еще и полячки. Впрочем, и по мужской они тоже из поляков. Значит, кого-то из особо польских Мартыновых после всех революций и войн сюда и прибило, в Краков. Не одни же евреи домой потянулись, на землю предков. А поляки, что, не богоизбранный народ, что ли? Да спроси любого пана, он скажет». И Шарманщик вспомнил, как в поезде разговорился с паном, читавшим наизусть Бодлера, и как он, вследствие произведенного этим фактом впечатления, посочувствовал пану, сообщив что-то жалостливое по поводу судьбы Польши, расположенной, как он выразился, между молотом и наковальней, а пан, доселе скромно читавший Бодлера на французском, после этого замечания Шарманщика приосанился. Пан приосанился, выпрямился во весь рост в тесном купе, глянул при этом на Шарманщика каким-то диковинным образом, с какой-то жесткой стальной искрой в глазах, глянул чуть ли не исподлобья и сказал весомо: «Была когда-то и Польша молотом». И добавил, что Москву брали дважды в истории и что один раз это были поляки. Шарманщик тогда подумал, что интеллигентный пан забыл про Тохтамыша и еще про другие печальные исторические факты и пожары, но перечить ему не стал, потому что основная мысль его крутилась вокруг Бодлера по-французски и благородства поляков. Никто никогда не говорил ему, что он был временами если и не жертвенной, то крайне пассивной натурой. Особенно когда слышал стихи на языке оригинала. Но не в этом было дело, не в этом, а в другом. Надо бы, конечно, найти ту девочку-монахиню, которая ему сунула в руки эту тетрадь, но дело и не в этом тоже. А в том дело, что бабка его не раз рассказывала ему историю, слышанную от своей матери, – семейную легенду, из всех историй такого рода произведшую на маленького Шарманщика, которого тогда звали не так, самое сильное, до нестерпимых зрительных спазмов, впечатление. А история была вот про что. Мать бабки девочкой жила в одном волжском городишке с забытым теперь названием – то ли Алатырь, то ли Ардатов, Шарманщик уже не помнил как следует. Однажды она гуляла по берегу Волги и, заигравшись, сползла по песку в воду. Мелководье стремительно перешло в омут, и девочка стала тонуть. К смерти в семье Шарманщика, состоящей из него самого и бабки, относились серьезно и торжественно, и поэтому, когда он слышал время от времени эту историю, то понимал, что дело тут непростое, что дело тут из всех дел самое страшное, потому что под водой нельзя дышать, и от этого наступает чернота, чернее той, которая живет ночью в овраге, и жизнь кончается насовсем, как это бывает, когда кто-то уходит из семьи, а потом никто не может или не хочет объяснить, где этот человек теперь находится. И поэтому, если бы прабабка, которая тогда была не прабабкой, а пятилетней девочкой, своевольно гулявшей там, где ей гулять домашние настрого запрещали, утонула, исчезла бы под водой в черной черноте и не вернулась больше оттуда никогда, то на свете не было бы ни бабушки Шарманщика, ни мамы Шарманщика и ни его самого. Это рассуждение особенно его потрясало, потому что Шарманщик в него не верил, отчасти из-за того, что вот же он – есть, и все тут, а еще для того, чтобы оказаться в очередном споре с домашними – проигравшим, к чему его всегда яростно тянуло до самых даже первых седых волос. Так вот, когда синее небо померкло и Смерть готовилась заграбастать маленькую прабабку в свои объятья с желтыми ногтями на пальцах, она почувствовала, что ее схватили под мышки две сильные руки и вырвали из небытия к солнцу. Когда она открыла глаза, то увидела черного ангела, от которого во все стороны расходились лучи света, и она поняла, что это он спас ее от омута. Ангел был высок, тонок и черен, и от него разлетались голубые молнии. Свет как змеи струился у него по груди и вокруг глаз. Ангел был бос, и на одной его ноге прабабка насчитала восемь пальцев. Они заканчивались когтями, как у птицы, и зарывались в песок. На птичьей щиколотке ангела горела золотая цепь с рубинами и маленькими изумрудными черепами. И еще она говорила, что чем больше она смотрела на его черноту, тем та становилась ярче и ослепительней, пока прабабка не поняла, что это уже не чернота, а сплошные свитые, как белое белье, когда отжимают, лучи света. Тут ей стало так страшно, как никогда в жизни, она вскочила на ноги и побежала домой изо всех сил не оглядываясь. Прабабка всю жизнь считала, что это был архангел Михаил, и одного из сыновей (самого позднего) потом назвала Михаилом, но это его не уберегло, и он так и пропал без вести во время Второй мировой войны где-то в районе Курска.