§ 1.2 Определение понятийного элемента

Предметом данного исследования является основа понятийного аппарата, обусловливающего философский дискурс. Корни проблематики коммуникативности рациональных выражений глубоко сращены с вопросом выделения понятийных элементов, лежащих в основе языковых высказываний. Под «понятийным элементом» здесь имеется в виду концептуальное нечто, при выделении которого можно образовать понятийное выражение.

Понятийный элемент можно было бы рассматривать в качестве сущности понятия, его фундаментального ядра. В этом случае понятийный элемент образовывал бы понятие понятия, что ведет мысль к элементарным пропозициям раннего Витгенштейна: «Но коль скоро структура выявлена, анализ, набирая обороты, обязан спросить: что за этой структурой? За спиной одной встает другая, более элементарная, пока исследователь не придет к такой, которая по своей простоте уже не структура, а нераздельное единство»[22].

Понятия можно делить на словесные и концептуальные. Лишь первые могут являться предметом коммуникативной передаваемо-сти. Поэтому в процессе создания словесной формы и интерпретации сообщенного словесного понятия наше понимание отталкивается от области первых. Дискурс о концептуальном понятии возможен только через использование словесных понятий в качестве формы и инструмента его проведения. Получается, что словесным понятием является внешняя сторона концептуальности.

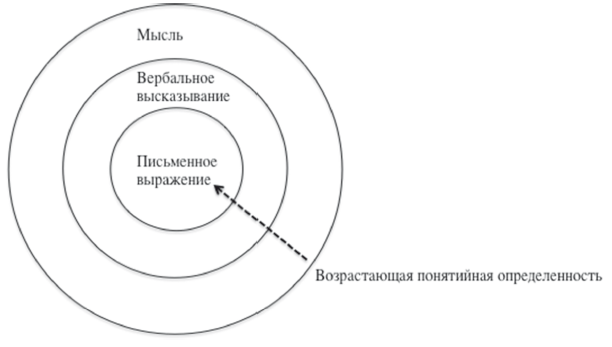

Можно себе представить, что определенное вербальное высказывание составляет лишь часть определенной мысли и что определенное письменное выражение составляет лишь часть определенного вербального высказывания, при том что уровень понятийной объективности возрастает по мере сужения понятийного поля, начиная с мысли и заканчивая письменным выражением. В качестве иллюстрации такого соотношения приведём следующую схему:

Данное представление является, однако, ошибочным из-за того, что оно пренебрегает неизбежной ролью неповторимой понятийной концептуализации при интерпретации словесных понятии. Дело в том, что вербальное высказывание и письменное выражение не являются раз и навсегда данными понятийными полями, а интерпретируются мыслью, как мыслью о вербальном высказывании мысли, и мыслью о письменном выражении мысли, при том что понятийная определенность, двигаясь от концептуального понятия до письменного выражения концептуального понятия, не возрастает. Все эти три понятийных поля составляют не две части внутри одной всеобъемлющей мысли, а образуют три разные понятийные сферы, номинально объединенные одной мыслью, что иллюстрируется следующей схемой:

Получается, что объект мысли – неотдельное от идеи содержание («ideatum» на языке Спинозы[23]).

Итак, выражение должно не только отражать отношения между реальными обстоятельствами, а еще и соответствовать более сложной картине актуальных обстоятельств сообщающего субъекта и восприятию изначальных интендированных обстоятельств у того, кому они сообщаются первым субъектом. Вышеизложенная картина гораздо сложнее, чем критерий, предлагаемый традиционной теорией корреспонденции, которая обращает внимание только на отношение между субъектом и объектом. Требуется, таким образом, не фиксированное отношение между предметом истины и представлением о нем, а согласованность между предметом истины с пониманием его языкового выражения и со стороны передающего, и по отношению к воспринимающему. Этому абстрактному треугольнику нужно преодолеть текучесть реки конкретных языковых выражений, чтобы она не унесла его с собой и тем самым не поглотила его рациональную истинность. Неоднозначность языковых выражений связана с их смысловым контекстом, ситуативно определяющим их значение. Значение, иными словами, всегда определяется смыслом конкретного неповторимого контекста. Универсальная, абстрактная однозначность формальных высказываний рациональной философии неизбежно растворяется в потоке индивидуальных, конкретных интенциональных смыслов. Не только красота, как замечено Франком, но и смысл вообще – неанализируемое целое. Лингвистически говоря, значение всех высказываний находится в сфере дейиксисы, в том числе аподиктических высказываний, которое обусловливает то, что «Niemals noch hängte sich die Wahrheit an den Arm eines Unbedingten» (пер. с нем.: «Никогда еще истина не прилеплялась к руке безусловного»)[24].

Понятие отождествляется по-другому в рамках нового смыслового контекста, в которое понятие входит, но благодаря внешнему постоянству на уровне знаков, изоморфизм обозначенного предмета понятия может восприниматься в качестве совершенного понятийного тождества в рамках различных смысловых контекстов. Так или иначе, в основе понятий (индивидуальных и универсальных) лежит понятийная универсализация индивидуального понимания. Индивидуальное понятие является, таким образом, результатом универсализации отождествления предмета понятия, но из-за неповторимости смысловых контекстов нет тождества, превосходящего изоморфизм. Абсолютное отождествление носит неуловимый характер бесконечности. Можно уподоблять абсолютное тождество точке фиксации бесконечности, где смысловой контекст образует элемент бесконечного ряда, при том что рассмотрение смыслового контекста порождает возникновение нового смыслового контекста. Отождествление создает всегда нечто новое, дотоле неведомое, что затем сопоставляется с предметом отождествления, в результате чего образуется нечто третье и т. д.

Наша неспособность однозначно выделить определенное понятийное поле подобна нашему непреодолимому затруднению четко выделить некое определенное поле зрения. Фиксируя взгляд на некоем предмете в рамках центрального поля зрения, мы не в состоянии определить границы четко выделенного зрительного объекта или даже части объекта, что, впрочем, тоже является определенным объектом, будучи частью более сложного объекта. Пытаясь определить некое минимальное четкое зрительное поле, наш взгляд переходит с одного зрительного элемента на его окружение, которое тут же приобретает новые выделенные контуры, и мы можем лишь констатировать, что мы просто не в состоянии остановиться на чем-то четко определенном. Все, на чем пытается задержаться наш взгляд, ускользает, сливаясь со своим окружением, которое привлекается для неустанного процесса выделения минимального, четко определенного зрительного поля. Это подтверждает следующее высказывание Г. В. Ф. Гегеля: «Etwas mit seiner immanenten Grenze gesetzt als der Wiederspruch seiner selbst, durch den es über sich hinausgewiesen und getrieben wird, ist das Endliche»[25] (пер. с нем.: «Нечто вместе со своей имманентной границей, полагаемое как противоречие самому себе, в силу которого оно выводится и гонится дальше себя, есть конечное»). Нет четкой грани между частью и целым в связи с тем, что мы не можем точно определить первую на фоне второго, поглощающего первую, обстоятельство, которое лежало в основе онтологии Плотина и гегелевской диалектики: «В здешнем мире одна часть возникает из другой, и каждая есть только часть, там же каждое истекает всегда из целого, и есть одновременно и часть и целое: оно преподносится как часть, но обнаруживается, как целое, острому взору […]»[26]. «Zunächst ist das Übergehen und Beschaffenheit ineinander das Aufheben ihres Unterschiedes; damit ist das Dasein oder Etwas überhaupt gesetzt, und indem es aus jenem Unterschiede resultiert, der das qualitative Anderssein ebenso in sich befaßt, sind zwei Etwas, aber nicht nur Andere gegeneinander überhaupt so daß diese Negation noch abstrakt wäre und nur in die Vergleichung fiele, sondern sie ist nunmehr als den Etwas immanent. Sie sind als daseiend gleichgültig gegeneinander, aber diese ihre Affirmation ist nicht mehr unmittelbare, jedes bezieht sich auf sich selbst vermittelst des Aufhebens des Andersseins, welches in der Bestimmung in das Ansichsein reflektiert ist»[27] (пер. с нем. «Переход определения и свойства друг в друга – это прежде всего снятие их различия; тем самым положено наличное бытие или нечто вообще, а так как оно результат указанного различия, заключающего в себе также и качественное инобытие, то имеются два нечто, но не только вообще иные по отношению друг к другу – в таком случае это отрицание оказалось бы еще абстрактным и относилось бы лишь к сравниванию их [между собой] – теперь это отрицание имеется как имманентное этим нечто. Как налично сущие они безразличны друг к другу. Но это утверждение их уже не есть непосредственное, каждое из них соотносится с самим собой через посредство снятия того инобытия, которое в определении рефлектировано во в-себе-бытие»).