Писа́ла по меньшей мере на 100 лет старше первых берестяных грамот, и датируются X в..[10] Зооморфные сюжеты писа́л со стилизованными изображениями дракона, бобра, медведя, волка являются языческими. Алекановская надпись (IX–XI в., рис. 5.1), свидетельства: Ибн-Фадлана ("Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу", 921–922 гг.) о письменности русов на белом дереве, черноризца Храбра ("О писменехъ чръноризца Храбра"; IX–X вв.) о чертах и резах), свв. Кирилла и Мефодия о русском письме, археологические косвенные доказательства (писа́ла), придают определенную уверенность предположениям, что был исторический пласт оригинальной "русской письменности задолго до официального принятия христианства".[11]

1

2

Рис. 5. Возможные версии древнерусской письменности: 5.1. Алекановская надпись по окружности на обломках керамического сосуда (IX–XI вв.; высота 15 см, ширина около 11 см; найдена при раскопках в селе Алеканово Рязанской губернии осенью 1897 г., дюны «Могилки», арх. В. А. Городцов, через год найдены еще два черепка со знаками); 5.2. Велесова книга (IX–X вв., фотография копии страницы, имеющей название "дощечка № 16", с содержанием древнеславянской истории VII в. до н. э. – IX в. н. э.; историки и лингвисты признают Велесову книгу фальсификацией XIX–XX вв.)[12]

Эволюционные варианты азбук также свидетельствуют о том, что был какой-то реликтовый пласт слоговой письменности / несколько. После государственного принятия христианства в 988 г. (фактически: Киев – 882 г., Новгород – 991 г.) эта письменность оставалась известной лишь узкому кругу лиц,[13] а затем исчезла окончательно. Письменность древнерусских жрецов-волхвов была элитарной, кириллица же предложила общедоступный вариант, чем объясняется ее быстрое распространение и овладение всеми слоями населения (герой былин ушкуйник-разбойник Васька Буслаев и его мать Амелфа Тимофевна обменивались письмами!).

Русский алфавит византийского образца формировался в нескольких вариантах. По археологическим данным (надписи-граффити на стенах соборов в Киеве и документы Новгорода) обнаружены азбуки с числом букв от 27 до 36 (рис. 6). Окончательный вариант кириллицы определился в составе из 43 букв, от части которых затем отказались.

Рис. 6. Древнерусские азбуки (XI–XIV вв.):6.1. Азбуки из Киева (XI в. – содержит негреческие знаки) и Новгорода (номера означают ссылки на НБГ и время). [С. А. Высоцкий. Об азбуках, открытых в Киеве и Новгороде, с. 213]; 6.2. Великий Новгород. Цера с азбукой (можжевельник, резьба, 18 см × 7 см; XIII в.) – 36 букв, от А до малого юса. [В. Ф. Андреев. Северный страж Руси].

Наиболее ранняя азбука из Киева относится к началу XI в. и содержит 27 букв (23 греческие и 4 славянские: б, ж, ш, щ – звуки, отсутствующие в греческом языке). Она отражает этап письменности без-устроения, как об этом сообщает черноризец Храбр. Из 6 новгородских азбук наиболее ранняя относится также к началу XI в., но состоит из 29 букв, в т. ч. 11 славянских [НБГ 591; XI в.]. Азбуки XII в. содержат 34 буквы, из них 12 славянских [НБГ 460; XII в.]. Еще 4 азбуки имеют 36 букв, в которых 14 – славянские [НБГ 199, 201, 205; XIII в.]. Азбука XI в. из Синодальной библиотеки под названием Минеи содержит 34 буквы, из которых 14 – славянские.

Формирование новой письменности осуществлялось в направлении увеличения числа славянских букв. Начертание букв также было различным во времени. Наиболее ранняя запись христианского периода Древней Руси относится к X в. (корчага из Гнездово, рис. 7).

Рис. 7. Погребальная корчага (намеренно разбитая крымская амфора с остатками какого-то масла) из Гнездово (деревня с языческим кладбищем в 12 км к западу от Смоленска), найдена в 1949 г. (арх. Д. А. Авдусин) в курганном могильнике (их 2500, многие уничтожены). Наиболее ранняя русская надпись на кириллице (X в.); состоит из одного слова (гороухща) и имеет несколько версий перевода.

Берестяные документы в Великом Новгороде находят между плахами мостовых, но, в основном, между мостовыми (рис. 8), на разной глубине (Людин конец – 6 м; Неревский – 5 м; Славенский – 9 м). Тротуары настилались слоями из мощных сосновых плах, уложенных на длинные лаги, и перестилались через каждые 20–25 лет. Древнейшие из них относятся к X в., самые поздние – к XV в. Великая улицасодержала 28 ярусов, Черницына улица – 29 ярусов (рис. 9). Сложность возведения мостовых была вызвана слабостью грунта, но эта особенность образовала для археологов культурные слои раскопок: "В почве Новгорода сохраняются не только все древние предметы, но и исторические взаимосвязи между ними"[14] (рис. 10). Средняя скорость нарастания культурного слоя в Новгороде составляла по оценке археологов около 1 см ежегодно. Вряд ли новгородцы предполагали, что выброшенные ими грамоты образовали культурные слои, которые с трепетом и заинтересованностью будут исследовать археологи, историки, лингвисты, экономисты. Да, у них не было бумаги, письменных ручек, калькуляторов, компьютеров для записей операций, но они с пониманием значимости решали эти проблемы доступными им средствами.

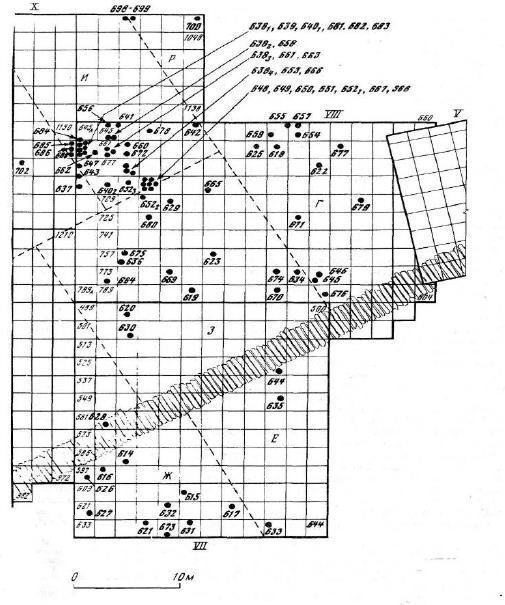

Рис. 8. Великий Новгород. Схема Троицкого раскопа (1984–1989 гг. с указанием мест обнаружения берестяных грамот, – локализованы за пределами мостовой). [В. Л. Янин, А. А. Зализняк. НГБ, 1993, с. 5].

1

2

Рис. 9. Великий Новгород. Ярусы раскопок: 9.1. Разрез мостовых Великой улицы (нижний 28 ярус – 954 г.); 9.2. Разрез мостовых Черницыной улицы (верхний ярус – XV в., нижний 29 ярус – X в.).

1

2

Рис. 10. Великий Новгород. Остатки мостовых: 10.1. Фрагмент раскопа Ярославова Дворища (1207 г.). [А. В. Арциховский. Раскопки на Славне в Новгороде, с. 156]; 10.2. Перекресток Великой и Холопьей улиц (XIII–XIV вв.).

Поражает та особенность раскопок, что документы выбрасывались, при том, что их ценность осознавалась. Почему учетные документы и служебную переписку выбрасывали, а частные и судебные разрывали / разрезали? Учетные также могли разрезать (рощепить) [НБГ 295; XIII в. – документ в Приложении]. Известно, что во время 80 гражданских волнений и восстаний были грабежи имущества и намеренное уничтожение документов, прежде всего долговых, что сопровождались пожарами (случайными и инициированными). По летописям известно 68 больших пожаров за 425 лет (1045–1470 гг.):…многы пожары бывают грех ради наших. Сложная социальная жизнь Новгорода, пожары, разграбления не способствовали сохранности документов. Специфическая дислокация грамот могла означать и целенаправленное аннулирование копий документов, так как сжигать их в деревянном городе было опасно. Высказано мнение об использовании бересты для копий документов.[15]