Судя по всему, Адорно тогда еще несильно преуспел в апперцепции окружавшей его реальности, в том числе и интеллектуальной. Ему вполне подходит характеристика, которую Аврелия дала Вильгельму Мейстеру, блуждавшему по социальным низинам в мечтах о нормальном буржуазном театре: «ничто не проникает в вас извне»[73].

В отличие от Беньямина и Зон-Ретеля, которые подолгу жили на юге Италии, Адорно собирался совершить короткую туристическую поездку. К тому же его путешествие с самого начала складывалось неудачно. Удивительно, что оно вообще состоялось. Кракауэр воспылал любовью к своему юному другу, к этому «прекрасному экземпляру человека»[74]; он часто писал Левенталю о своей страсти: «Я могу объяснить ее только тем, что в духовном плане я гомосексуален»[75]. В начале двадцатых годов он наблюдал за тем, как Адорно, который, по выражению самого Кракауэра, состоял «во многом из Лукача и меня»[76], медленно, но верно выходит за рамки его влияния. Наблюдал за тем, как Адорно начал интересоваться женщинами, и что еще страшнее, стал проявлять независимые интеллектуальные интересы, в которых Кракауэр видел олицетворение своих конкурентов. Поездка в Доломитовые Альпы и на озеро Гарда годом ранее стали для Кракауэра мучением, его страсть к Адорно была «поистине губительной и приобрела устрашающие размеры»[77]. Кракауэр пытался освободиться от нее, но безуспешно.

Зигфрид Кракауэр, 1923

Архив Теодора В. Адорно, Франкфурт-на-Майне

Кризис усилился, когда Адорно переехал в Вену, чтобы брать уроки композиции у Альбана Берга, в результате чего дистанция в отношениях приобрела и географическое измерение. Их переписка того периода – захватывающий образец любовного террора и экстаза от подчинения, всякой нейтральной реплике приписывается завуалированный оптимизм, любая попытка успокоить собеседника воспринимается как подтверждение расставания. Только жаркие выяснения отношений и телеграммы, отправленные в последний момент, помогли состояться совместной поездке в Италию в сентябре 1925 года, которая до последнего висела на волоске. Естественно, что выяснение отношений стало главной темой путешествия: «Общество моего друга для меня во всех отношениях интересно и важно, но с человеческой точки зрения оно отбирает много сил»[78], – писал Адорно Альбану Бергу, а когда он в 1928 году вновь оказался в Неаполе со своей будущей женой Гретель Карплюс, то отправил Кракауэру письмо с приветом «из мест нашей трагедии»[79]. Разве в такой ситуации можно найти время для апперцепции реальности? Тем более человеку, который и без того не блещет способностями в этой области.

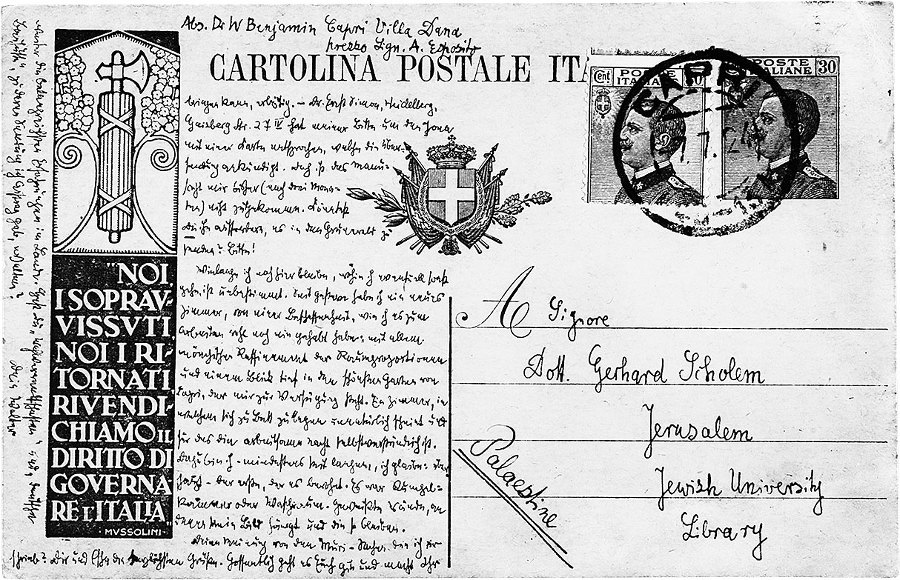

Открытка с цитатой Муссолини, которую Вальтер Беньямин отправил Гершому Шолему

Архивный отдел израильской национальной библиотеки, Иерусалим

Так какое же влияние мог оказать Неаполь на Адорно, как на него могла подействовать неаполитанская беседа с Вальтером Беньямином, Зон-Ретелем и Кракауэром – беседа, которая вполне могла бы состояться и во франкфуртском кафе «Westend», в котором Кракауэр в 1923 году познакомил Адорно и Беньямина? Беседа, которую Адорно в своем письме к Бергу назвал «философской битвой», в ходе которой он, по собственному мнению, «сумел укрепить свои позиции»? Разве та встреча чем-то отличалась от обычных «ощипываний», про которые Адорно потом писал: «Мы общались так, как это было принято у интеллектуалов сорок лет назад – просто для того, чтобы поговорить и немного встряхнуть теоретические кости, которые мы грызли перед этим». Довольно комплиментарное описание, потому что к теоретическим костям обычно добавлялась большая или малая доля личных противоречий.

В Неаполе 1925 года они сидели за одним столом, причем Адорно и Кракауэр являли собой пару, переживающую кризис. Зон-Ретель, этот мастер внутреннего монолога, называл потом резкие высказывания Беньямина жутчайшим террористическим актом, «который мне довелось пережить в области интеллектуальных споров»[80]. Кракауэр, которому приходилось бороться с заиканием, едва ли мог что-то противопоставить этому потоку. Тем более что Беньямин вполне мог припомнить Кракауэру его «редакторское самоуправство»[81], когда Кракауэр передал его переводы Бодлера Стефану Цвейгу на рецензию для «Frankfurter Zeitung», хотя было ясно, что это материал совсем не для Цвейга. Слова самого Беньямина: «Что касается З. К.: Боже, спаси меня от друзей, а с врагами я и сам справлюсь»[82]. Поистине интересная встреча – но могла ли она стать определяющей для начала большого философского проекта?

Уроки Капри

Горы бумаги с материалами по первым двум главам «Капитала» Маркса, шестьсот цитат из барочной драмы, детективы для практического изучения Кьеркегора: на берегах Неаполитанского залива встретились заядлые читатели. Можно ли найти в этом чтении общий знаменатель, или каждый из них одержимо грыз «кость» своей собственной теории? Буржуазное общество закрывается. Смелое заявление. Но удастся ли найти философские концепции для анализа этого закрытия? Для постановки компетентного диагноза своему времени? Наверное, Зон-Ретель мог бы высказаться по этому поводу, если бы отвлекся ненадолго от первых страниц «Капитала».

Маркс начинает свой анализ с базового элемента капиталистической экономической системы – с товара. Вещь становится товаром, когда ее можно обменять, когда ее ценность не ограничивается пользованием этой вещью, а возрастает за счет меновой стоимости. А для того, чтобы обмениваться разными товарами, их нужно как-то сравнивать между собой. Маркс утверждает, что в основе этого сравнения лежат не естественные свойства товара, а затраченные на его производство усилия. Товары пригодны для обмена только в том случае, если их можно свести к общему знаменателю: к абстрактному, обезличенному человеческому труду.

Еще один читатель «Капитала», опосредовано присутствовавший на Капри, пользовался этим абстрагированием человеческого труда для обоснования крупномасштабной истории непрерывного упадка: Лукач в своей книге «История и классовое сознание» объявил сопоставимость всех товаров фатальной характеристикой капиталистического способа производства. С точки зрения Лукача, все необычные качества, всякая индивидуальность расщепляются на малые элементы, чтобы их можно было сравнивать с другими объектами. Рационализация производственных процессов, которую Маркс считал прогрессивной в отношении сковывающих их производственных отношений, для Лукача является лишь «усиливающимся исключением качественных, человеческих, индивидуальных свойств работника»[83]. Под знаком «овеществления» это исключение влияет на все общество: не только на вещи, которые все включаются в этот процесс, но и на правовую систему, на бюрократию, на душу работника и т. д. Структура товарных отношений является для Лукача «прообразом всех форм предметной вещественности и соответствующих им форм субъектности в буржуазном обществе»[84].

Возможно, марксистский анализ в версии Лукача небезупречен в плане теории[85], но он является адекватным выражением экзистенциального одиночества в закрывающемся мире. Например, Кракауэр полагал, что современные люди «загнаны в такую реальность, которая заставляет их служить разным техническим эксцессам, причем, несмотря на гуманитарное обоснование тэйлоризма (или именно из-за него), они не становятся повелителями машин, а сами превращаются в машины»[86]. Беньямин, в тот период ошеломленный знакомством с Лацис, прочитал на Капри рецензию Эрнста Блоха на «Историю и классовое сознание» и написал своему другу Гершому Шолему, что «здесь сошлись все знаки: во-первых, личные, а во-вторых – книга Лукача, которая поразила меня тем, что Лукач по политическим соображениям пришел к таким выводам в области теории познания (по крайней мере, частично; может быть, не в той мере, как мне сначала показалось), которые показались мне очень знакомыми, подтверждающими мои предположения»[87].