Стабильность полной светимости Солнца связана со стабильностью его внутренней структуры.

Несмотря на различные проявления поверхностной активности, полная светимость Солнца, в основном приходящаяся на оптический диапазон, крайне стабильна. Это связано со стабильностью внутренней структуры, которая поддерживается за счет равновесия сил гравитации и сил давления (газа и излучения). Однако светимость за пределами видимого диапазона (в радиодиапазоне, ультрафиолете, рентгене, гамма-лучах) может существенно изменяться как в коротком временном масштабе (вспышки), так и в длительном (11-летний цикл активности, а также более долгопериодические изменения). Активность Солнца связана с процессами в самых внешних (конвективных) слоях, а не с основным источником энергии – термоядерными реакциями в ядре. Однако даже такие небольшие вариации в поведении Солнца могут заметно влиять на земной климат.

Солнце состоит в основном из водорода (более 70 % по массе) и гелия. Лишь менее 2 % приходится на более тяжелые элементы. Распределение элементов по радиусу не является равномерным. Во-первых, в ядре происходит синтез гелия, а отсутствие конвекции во внутренних слоях исключает заметное перемешивание вещества и вынос продуктов синтеза во внешние слои. Во-вторых, внутренние слои обогащаются тяжелыми элементами, которые опускаются из внешних слоев.

Солнце более чем на 98 % состоит из водорода и гелия.

По этим причинам фотосферный состав не отражает точного содержания элементов в Солнце. Разумеется, усредненный химический состав Солнца медленно меняется со временем из-за превращения водорода в гелий в ядре.

Солнце образовалось около 4,6 млрд лет назад. Еще чуть более 5 млрд лет Солнце будет оставаться на Главной последовательности. В течение этого времени светимость и радиус будут немного расти, но структура Солнца останется неизменной до ухода с Главной последовательности. Затем, когда запасы водорода в ядре будут исчерпаны, структура и основные параметры (светимость, масса, температура поверхности) нашей звезды начнут сильно меняться.

1.2. Реакции в Солнце. Нейтрино

Источником энергии Солнца являются термоядерные реакции превращения водорода в гелий. Благодаря регистрации выделяющихся при этом нейтрино мы достаточно точно знаем характеристики каждой из этих реакций.

Источником энергии Солнца являются термоядерные реакции синтеза гелия из водорода.

Ядро обычного гелия (4He) – альфа-частица – состоит из двух протонов и двух нейтронов, поэтому для его синтеза необходимы четыре протона – ядра водорода (1H). Но сделать это за один этап невозможно, требуется цепочка из нескольких реакций. Более того, существуют альтернативные каналы реакций, которые вносят разный вклад в энергетику Солнца.

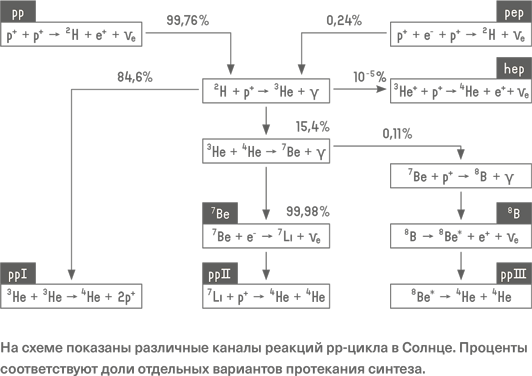

Основной канал называют pp-цепочкой, или pp-циклом, на первом шаге которого в реакцию вступают два протона (p). Однако даже эта реакция идет в недрах Солнца в двух вариантах. Основной (99,76 % случаев) состоит во взаимодействии двух протонов, в результате чего образуется дейтерий (один из протонов превращается в нейтрон), рождаются позитрон и электронное нейтрино. Эти нейтрино имеют низкую энергию, поэтому их удалось детально исследовать лишь недавно, в 2014 г., на установке Borexino в Италии.

В другом варианте (0,24 %) в реакции участвует третья частица – электрон. В этой так называемой pep-реакции также образуются дейтерий и электронное нейтрино (pep-нейтрино). Эти более редкие pep-нейтрино, обнаруженные с помощью Borexino в 2012 г., имеют несколько большую энергию, чем те, которые образуются в pp-цикле.

На следующем этапе дейтерий взаимодействует с еще одним протоном. Образуется изотоп гелия 3He и рождается гамма-квант. У гелия-3 есть несколько возможностей для дальнейших реакций. Реже всего – в ничтожно малой доле случаев – в реакцию вступает протон, образуя на выходе 4He, позитрон и электронное нейтрино (эти нейтрино крайне важны, несмотря на свою редкость, поскольку они имеют самую высокую энергию).

Более 98 % энергии рождается в реакциях протон-протонного (pp) цикла.

Но чаще идут другие реакции. В 84,6 % случаев два ядра гелия-3 взаимодействуют друг с другом, порождая ядро 4He и два протона. В оставшихся 15,4 % начинается другая цепочка реакций: гелий-3 взаимодействует с гелием-4, образуя ядро бериллия-7 (7Be) и испуская гамма-квант. Однако бериллий не является конечным продуктом, он вступает в реакцию или с электроном (99,89 % случаев), порождая литий-7 (7Li) и электронное нейтрино, или с протоном (0,11 %), порождая бор-8 (8B) и гамма-квант. В свою очередь литий-7 захватывает протон и распадается на две альфа-частицы, а бор-8 превращается в возбужденное ядро бериллия-8 с испусканием позитрона и электронного нейтрино (это так называемые борные нейтрино, из всех рождающихся в Солнце в заметном количестве они имеют наибольшую энергию). И, наконец, ядро бериллия распадается на две альфа-частицы.

Среди всех реакций, идущих в ядре Солнца, в пяти испускается электронное нейтрино. Антинейтрино или нейтрино другого типа в pp-цикле не возникают. Проще всего зарегистрировать борные нейтрино, поскольку они имеют высокую энергию и их достаточно много. Сложнее всего – нейтрино от первой (pp) реакции из-за их низкой энергии.

Такие же реакции идут во всех звездах того же типа, что и Солнце, однако из-за разной зависимости скорости реакций от температуры вклад различных каналов у звезд разной массы отличается.

Протон-протонный цикл вносит основной (более 98 %) вклад в энергетику Солнца. Однако есть еще одна цепочка реакций, также ведущая к синтезу гелия из водорода. В Солнце она отвечает менее чем за 2 % энерговыделения, но в более горячих (массивных) звездах этот вариант, называемый CNO-циклом, становится доминирующим.

Свое название CNO-цикл получил благодаря углероду (C), азоту (N) и кислороду (O). Однако эти элементы в реакциях CNO-цикла не расходуются и не синтезируются: на входе мы имеем четыре протона, а на выходе – альфа-частицу (плюс, конечно, нейтрино и энергию). Можно сказать, что углерод выступает в роли катализатора, а азот и кислород принимают участие в промежуточных этапах синтеза.

CNO-цикл отвечает менее чем за 2 % энергетики Солнца, но становится доминирующим в более массивных звездах.

Цикл начинается с того, что обычный углерод-12 (12C) захватывает протон, превращаясь в азот-13 (13N) с рождением фотона. Затем в результате бета-распада азот-13 превращается в углерод-13 с испусканием позитрона и электронного нейтрино.

В результате реакций часть энергии уносится электронными нейтрино, регистрируемыми на Земле.

Углерод-13 снова взаимодействует с протоном с образованием азота-14 и фотона. Азот-14 взаимодействует с протоном, порождая кислород-15 и фотон. В ядре 15O один из протонов в результате бета-распада превращается в нейтрон. Возникает азот-15, и, как во всяком бета-распаде протона, вылетают позитрон и электронное нейтрино. Наконец, азот-15 взаимодействует с протоном с образованием углерода-12 и альфа-частицы. Цикл завершен. Как видим, ядро 12C, использованное в самом начале цикла, возникло снова, а четыре протона превратились в ядро 4He.

У CNO-цикла есть еще несколько вариантов. Один из них идет только при высокой температуре и для Солнца совсем не актуален. Второй все-таки дает ничтожный вклад в энергетику Солнца. При взаимодействии азота-15 с протоном в редких случаях возникает не углерод-12 и альфа-частица, а кислород-16. Кислород захватывает еще один протон, превращаясь во фтор-17. В результате бета-распада фтор-17 превращается в кислород-17 с испусканием нейтрино и рождением позитронов. Кислород-17 снова взаимодействует с протоном, а итогом реакции становятся азот-14 и альфа-частица. Но это еще не конец, ведь цепочка началась с азота-15, который необходимо получить для замыкания цикла. 14N захватывает протон, превращаясь в кислород-15, который в результате бета-распада превращается в исходный 15N.