Христофер Доусон видел «предельным природным основанием идеи Бога и условием высшего религиозного развития человека» «простую интуицию трансцендентного духовного бытия, в скрытом виде присутствующую во многих из тех форм религиозного опыта, где она не признается открыто».[83] Иными словами, и этот современный британский философ убежден в предопытном, интуитивном знании Бога человеческим сердцем. В противоположность сторонникам социально-экономической обусловленности религиозного опыта, Х. Доусон обосновывает принцип, что первичное в жизни человека, наиболее для него существенное, всегда обусловливает вторичное. И поскольку для глубоко верующего сознания вера, связь с Богом, достижение совершенства и вечности по ту сторону смерти – главное, то это главное определяет собой и даже порождает вторичные для верующего человека социальные отношения, технологические новации и культурные формы. Главное для человека то, что он сам считает для себя главным, чему он готов отдать свою жизнь, ум и силу, а вовсе не то, что главным для него считает кабинетный ученый, сообразуясь, в конце концов, с собственным жизненным опытом и собственной верой, часто слабой и ограниченной.

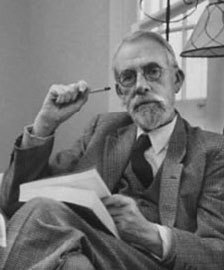

Христофер Доусон (1889–1970)

«С самого начала общественный образ жизни, являющийся культурой, намеренно упорядочивался и направлялся в соответствии с высшими законами жизни, являющимися религией… Полная секуляризация общественной жизни – относительно современное и ненормальное явление. На протяжении существенно большей части человеческой истории, во все эпохи и при всех состояниях общества, религия была великой, центральной объединяющей силой в культуре. Она являлась попечительницей традиции, хранительницей нравственного закона, воспитательницей и учительницей мудрости… И вдобавок к этой консервативной функции религия обладала также творческой, волевой, деятельной функцией как источник силы и жизнеподательница».[84]

Примечательно, как эта интуиция первичности Божественного проявляется в сегодняшней жизни. У Александра Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ» содержится практическая рекомендация, как выстоять в застенке НКВД – КГБ, не сломаться, не сойти с ума, не стать предателем. Рекомендация эта поразительно напоминает уроки религиозных подвижников древности, хотя и написана на основании личного опыта человеком, аскетику никогда ни практически, ни теоретически не проходившего:

«Надо вступить в тюрьму, не трепеща за свою оставленную теплую жизнь. Надо на пороге сказать себе: жизнь окончена, немного рано, но ничего не поделаешь. На свободу я не вернусь никогда. Я обречен на гибель – сейчас или несколько позже, но позже будет даже тяжелей, лучше раньше. Имущества у меня больше нет. Близкие умерли для меня – и я для них умер. Тело мое с сегодняшнего дня для меня – бесполезное, чужое тело. Только дух мой и моя совесть остаются мне дороги и важны».[85]

В страшном мире гэбистского застенка духовное начало человека оказывалось единственным твердым основанием личности, и тот, кто находил это основание и вставал на него, оставался несломленным.

Воззрения Теистической школы стали теоретическим базисом для группы британских ученых, работавших в Манчестерском и Лондонском университетах перед Второй мировой войной и в 1950–1960-е годы. Самым значительным из них является священник Эдвин Оливер Джеймс. Друг и коллега Джеймса, С. Г. Ф. Брэндон, в книге «Человек и его судьба» предположил, что религия возникает от переживания факта собственной смертности. «В каждом человеческом существе, – писал он, – имеется глубинное сознание уязвимости. Каким бы ни было его нынешнее состояние, каждый понимает, что он – данник времени, несущего старость, дряхлость и смерть. Понимание, что такова природа человеческой судьбы, вызвало у человечества ряд ответов, оформившихся в многообразии религий. За малым изъятием эти ответы имели общим основанием желание обеспечить надежное и безопасное существование после смерти через сближение или слияние человеческой личности с какой-либо вечной, жизнедательной сущностью»,[86] иначе говоря, – с Богом-Творцом.

Крупнейший историк религии нашего времени, румын по национальности, большую часть жизни преподававший в различных университетах Западной Европы и США, Мирча Элиаде (1907–1986), является продолжателем более ранних направлений историко-феноменологического религиеведения.[87] В США, в университете Чикаго, им была основана школа изучения религий, ныне ставшая господствующим теоретическим направлением этой науки. Ее главный периодический орган – журнал «The History of Religions» (Chicago). Мирча Элиаде был убежден, что «любое религиозное празднество, любое установление богослужебного порядка представляют собой воспроизведение священных событий, которые имели место во «время оно», в начале бытия».[88]

Мирча Элиаде (1907–1986)

Под редакцией Мирча Элиаде была подготовлена вышедшая в свет в 1987 году наиболее фундаментальная современная «Энциклопедия религии», где феномену религии дается следующее определение: «Религия есть организация жизни вокруг глубочайших проникновений опыта, разнящихся по форме, полноте и ясности и созвучных с окружающей культурой».[89]

Главное в историко-феноменологической, или, как ее еще называют, Чикагской, школе – это убеждение, что объект религиозного опыта существует не в человеческом переживании только, но и вне него. В одной из своих книг М. Элиаде приводит пример: во Франции, в Компьенском лесу, бьет родник, который местные жители называют Saint-Sauveur (Святой Спаситель). Родник этот почитается святым. И вот, при раскопках близ него найдены и посвятительные дары эпохи неолита, и вещи галльского и римского времени, и священные объекты Средних веков. Здесь же и в наши дни благочестивые католики совершают приношения. Меняются религиозные представления, приходят друг другу на смену десятки, сотни поколений, народы сменяют народы, а святыня продолжает почитаться всеми живущими окрест источника Saint-Sauveur из века в век, из тысячелетия в тысячелетие. Может ли ученый пренебречь таким почитанием, счесть его лишь ошибкой ума, следствием предрассудка? Исследователь Чикагской школы уверен, что такое почитание источника как святыни есть объективный культурный факт, заслуживающий внимания. За ним присутствует некая духовная реальность, с которой и соотносят себя обитатели окрестностей Компьенского леса с эпохи неолита и до наших дней.[90]

По замечанию современного американского философа Хьюстона Смита, «религия в первую очередь не собрание фактов, но собрание смыслов. Можно бесконечно перечислять богов, обычаи и верования, но если это занятие не дает нам возможность увидеть, как с их помощью люди преодолевали одиночество, горе и смерть, то, сколь бы безукоризненно точно это перечисление ни было сделано, оно не имеет к религии ни малейшего отношения».[91]

Религия, «святое», трепет перед смертностью, отвращение к разделенности, страдание от собственной некачественности и надежда на преодоление этих изъянов – все это суть «глубочайшие проникновения нашего опыта» в сферу Божественного бытия, являющегося не меньшей реальностью, чем Америка для стремящихся к ней мореплавателей.