В 1934 — 1938 годах под руководством А. Кравцева выполнялись работы по обеспечению переправы боевой техники через водные преграды.

Первое переправочное средство для танков, изготовленное его группой, состояло из двух штатных лодок АЗ и положенных на них металлических балок из понтонного парка Н2П. Движение в воде обеспечивалось перемоткой гусениц самих машин. От использования гребного винта отказались, поскольку его установка требовала существенной доработки конструкции самого танка.

Для испытаний изготовили особые амфибийные гусеницы, на траки которых шарнирно крепились плицы. На длительных маршах экипажи болтами прижимали их к опорной поверхности трака, а при движении с небольшой скоростью они устанавливались на шарнирах в рабочее положение, что повышало проходимость на слабых грунтах. Были исследованы как различные варианты крепления плиц, так и их количество на гусенице и размеры. Таким образом, пришли к выводу, что для переправы танков в морских условиях площадь плиц необходимо увеличить в 8 — 10 раз.

Разработали, кроме того, и оригинальную конструкцию трака с Т-образным выступом, который обеспечивал автоматическую фиксацию плицы в походном положении. Как только танк оказывался на твердом грунте, она прижималась опорным катком к траку, а Т-образный выступ входил в соответствующее отверстие и удерживался в нем пружиной. В дальнейшем устройство усовершенствовали, и механик-водитель специальным серповидным рычагом мог перевести плицы в рабочее положение, не покидая отделение управления.

Первое переправочное средство А. Кравцева для танка БТ-5 с двумя штатными лодками АЗ

Последние приготовления перед испытанием на реке Суйфун. Сентябрь 1935 года, ОКДВА

Переправа танка БТ-5 через реку

Одним из главных достоинств амфибийных гусениц являлись простота и доступность их изготовления: подручными средствами они изготовлялись силами армейских мастерских. Однако масса их была значительной. Например, для БТ-5 она составляла 10 % от его массы, для т-26 — 15—18 %.

А. Кравцев предложил и специальный перфорированный трак, который не забивался грязью, что существенно повышало надежность его работы. Большую партию таких траков для танкистов-дальневосточников изготовил харьковский танковый завод № 183.

В итоге индивидуальное переправочное средство с лодками АЗ позволило успешно переправлять боевые машины через реки и озера. Так, БТ-5 удалось преодолеть в сентябре 1935 года Амурский залив в районе Владивостока со средней скоростью 7 км/ч. Модифицированная гусеница, в свою очередь, значительно повысила проходимость танка на слабых грунтах: он уверенно двигался по заболоченным участкам и рисовым полям. В ходе испытаний танки БТ-5 и Т-26, оснащенные обычными плицами, преодолевали водные преграды со скоростью 4 — 4,5 км/ч, а с плицами увеличенных размеров — 6 — 8 км/ч.

Но это переправочное средство имело и существенные недостатки, связанные с его применением, в частности, сравнительно большое время установки и закрепления лодок АЗ на корпусе танка, на что уходило около 15 — 20 мин, да и на демонтаж требовалось еще 5 — 8 мин. Кроме того, необходим был транспорт для доставки оборудования к месту предстоящей переправы.

Чтобы обеспечить доставку танков по воде, в случае, когда существовала опасность, что их захлестнет волна, А. Кравцев разработал компактное защитное устройство. Оно представляло собой прорезиненный герметичный фальшборт, который устанавливался на трубчатом каркасе сверху по корпусу танка. Время установки занимало не более 3 — 5 мин, в походном положении фальшборт укладывался на танке «гармошкой», общая его масса составляла 400 кг. В ходе переправы танка БТ-5, например, по неспокойному Амурскому заливу такое устройство могло бы подстраховать боевую машину от затопления в случае повреждения резиновых лодок АЗ. Однако сложность заключалась в обеспечении надежной герметизации на стыке фальшборта с корпусом.

Отметим, что аналогичную защиту для танков применили английские специалисты в годы Второй мировой войны при подготовке к высадке в Нормандии.

Компактное устройство для переправы танка БТ-5: прорезиненный герметичный фальшборт на каркасе

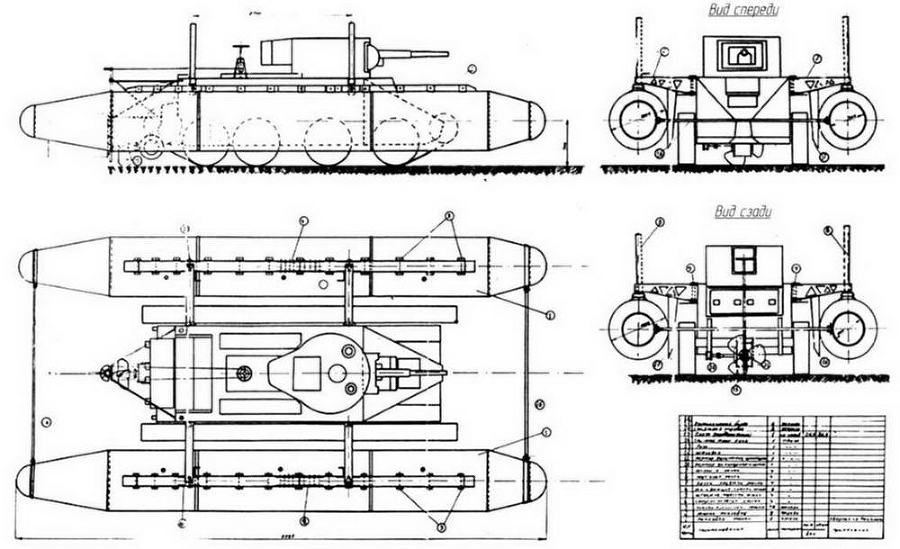

Индивидуальное средство преодоления водных преград для танка с сигарообразными металлическими поплавками

Через некоторое время научно-исследовательская группа А. Кравцева по заданию командования ОКДВА разработала новое индивидуальное средство преодоления водных преград. На этот раз к танку крепились два сигарообразных металлических поплавка, причем в каждый из них на тот случай, если они могли быть прострелены пулей,предусматривалась подача сжатого воздуха для сохранения плавучести. Движителем служил гребной винт, работавший от бортовой передачи танка. Для лучшей обтекаемости передняя часть машины приподнималась над поплавками домкратами, установленными в узлах крепления. При этом осадка танка БТ не превышала 900 мм, и в воде оставались только его днище и гребной винт. После выхода на берег поплавки сбрасывались за 1 — 2 минуты. В походном же положении они могли прижиматься к корпусу танка, лишь незначительно увеличивая его габариты. Танк с таким устройством развивал на воде скорость около 14 км/ч, что в то время было значительным достижением.

Подлинник чертежа А. Кравцева: танк с сигарообразными поплавками

Опытный экземпляр плавающего танка Т-33. Завод «Большевик», Ленинград, 1932 г. Масса, кг: 3050; экипаж, чел.: 2; мощность двигателя, л/с: 63; скорость, км/ч: на суше—45, на воде—5. Интересный факт. 10 апреля 1932 года в Ленинграде состоялся показ танка Т-33 маршалу М. Тухачевскому. Танк уверенно маневрировал по Неве среди льдин со скоростью 2—3 км/ч. Тут же маршал подписал телеграмму: «Передайте Гинзбургу, что его «утка» плавает и весьма успешно. Результаты самые благоприятные»

Еще одним интересным изобретением дальневосточников стал танконосец — плавсредство, состоявшее из двух полупонтонов и двух закрепленных на консолях боковых поплавков.

Танконосец доставляли к месту загрузки на двух автомобилях ЗИС-5, собирали на воде и подгоняли к берегу. Затем в носовом полупонтоне открывали створки-аппарели — и танк въезжал по ним задним ходом. Когда корма касалась упора на стенке заднего полупонтона, правое ведущее колесо входило в зацепление с приводом гребного винта. Одновременно фрикционы соединялись с тягами водяного руля, установленного на заднем полупонтоне. После этого створки-аппарели переднего полупонтона автоматически закрывались, а правая часть корпуса танка вывешивалась на специальных роликах, приподнимая гусеницу над настилом понтона. Механик-водитель отключал левый фрикцион, танконосец задним ходом отходил от берега, разворачивался и направлялся к назначенному месту. Обратно плавсредство возвращалось на подвесном моторе.

Во время испытаний на реке Сейфун удалось достичь с загруженным на него танком скорости около 17 км/ч.

Однако при всех достоинствах танконосец можно было использовать лишь с одним типом танков, причем при существенной их доработке. Имея хорошую мореходность, этот транспортер мог приставать только к пологому берегу и при отсутствии сильного течения, а для его доставки требовались два автомобиля.

В этот же период научно-исследовательская группа, кроме переправочных средств, создала оборудование скрытного преодоления водных преград глубиной до 5 м по дну и комбинированное устройство преодоления водных преград по дну и вплавь.