Словом, ведут их. Толпа расступается. Пикензон голову высоко держит и народу кланяется, прощается. А мальчишка, представляете, вот с этой самой скрипкой идёт. Ну, а бабы тут сразу объясняют: в музыкальной школе, мол, мальчишка до войны учился, на вечерах перед своими одногодками выступал, бывало, и перед колхозниками.

Привели. На помост поднялся их оберст, начальник, значит. Серебряные черепа на бархатных петличках — гестапо. Достал бумагу и стал читать по-немецки. А полицай переводит: «Казнить Пикензона как большевика и саботажника».

Оберст кончил читать и что-то солдатам крикнул.

Тут мальчонка, этот самый Муся, к нему обращается по-немецки. И вежливо так.

Учительница рядом со мной стояла, перевела: «Господин полковник, разрешите мне перед смертью сыграть на скрипке».

Оберст улыбнулся: «Коль в тебе такая блажь завелась, играй, если весело».

Мальчонка, словно в клубе на сцене стоит, по волосам рукой провёл, поднёс скрипку к подбородку и заиграл. Я стоял близко и видел его, ну прямо, как вас сейчас вижу. Взял он первую ноту, а у самого губы дрожат. Переживал, значит. Поначалу я не догадался, что он играет. Думал, от страха его передёргивает. А как несколько раз по струнам прошёл, понял, что не с того мальчонку в дрожь бросило.

Вставай, проклятьем заклеймённый,

Весь мир голодных и рабов!

Кипит наш разум возмущённый

И в смертный бой вести готов.

Инвалид пел. Голос у него был слабый, надтреснутый. Но как проникновенно звучал он в уютном курортном вагоне, который, мягко покачиваясь, проплывал по кубанской степи!

— Оберста передёрнуло, — продолжал инвалид. — «Свинья! Щенок!» — завопил он и бросился к мальчику.

Но Муся, не отрывая взгляда от толпы, всё играл.

Станичники зашумели. Сначала чуть слышно, потом всё громче и громче над площадью поднялась наша песня:

Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем

Мы наш, мы новый мир построим.

Кто был ничем, тот станет всем.

Оберст сорвал с плеча солдата автомат и брызнул на мальчишку струёй пуль. Тот покачнулся, но продолжал играть.

Оберст выстрелил ещё раз. Муся упал, а его скрипка скатилась с помоста к моим ногам. Я схватил её и спрятал под пиджак.

Толпа продолжала петь. Разъярённые гестаповцы бросились на людей. Поднялась стрельба. Я прижал скрипку к груди и поскакал домой.

С тех пор я играть научился, — закончил свой рассказ инвалид. — Сначала «Интернационал» подобрал…

Стало тихо-тихо. В дверях купе стояло полвагона.

Студент бережно, как живое существо, взял из рук инвалида скрипку и передал её сержанту. Раненая, подлеченная, она переходила из рук в руки.

А. Безуглов

ДОРОГА НА КАМЕНСКИЙ ХУТОР

Рисунки Б. Коржевского.

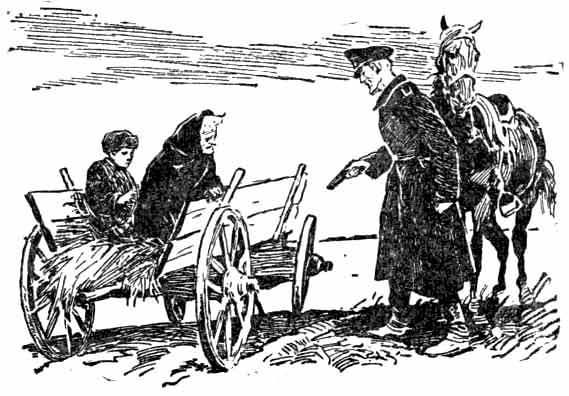

Обер-лейтенант Крихер лежал на телеге и не отрываясь смотрел в небо. Под колёсами поскрипывал песок, тощая лошадёнка в такт шагу покачивала головой. Солдаты, шагавшие за телегой, переговаривались негромко и неохотно.

Тишина раздражала Крихера. Она казалась ему обманчивой и предвещавшей роковой конец его батальону.

«Батальон… — с горечью думал офицер. — Усталых, с трудом бредущих людей не наберётся и на хорошую роту…»

Тишина прервалась далёкой артиллерийской канонадой. Всё-таки это было лучше, чем тишина, — она обессиливала и действовала на нервы.

Но уже через несколько минут отзвуки боя стали раздражать его не меньше, чем тишина. Хотелось зарыться с головой в солому, зажать уши и не думать, ни о чём не думать. Но разве можно приказать мыслям не лезть в голову?

Командир батальона Ганс Крихер встал и огляделся. Узкая дорога зигзагами петляла по лесу. Лес был большим и густым. Ещё недавно немцы не смели тут показываться. Здесь действовал партизанский отряд, которым руководил секретарь подпольного Черниговского обкома Фёдоров.

Но теперь отряды Фёдорова ушли далеко в тыл немцев.

Под колесом хрустнула ветка. Ганс схватился рукой за кобуру и почувствовал, как мурашки побежали по затылку, и холодный, липкий пот выступил на лбу. Кавалер железного креста первого класса и знака «За храбрость в рукопашном бою» Ганс Крихер, ещё недавно кичившийся своим богатырским здоровьем и стальными нервами, смертельно струсил. Собственная трусость приводила его в ярость. Вот и сейчас он почувствовал, что злость подкатила ему к горлу и стало даже трудно дышать.

— Я им ешё покажу, — жёлчно процедил обер-лейтенант.

«Им» — значило всем русским, всем советским.

К телеге подбежал ефрейтор, здоровенный детина, с огненно-рыжими волосами и бесцветными, неподвижными глазами.

— Господин обер-лейтенант, — простуженным тенором сказал он, — смотрите, — и указал рукой вперёд.

Офицер нервно схватил бинокль. Он думал, что сейчас увидит партизан, но впереди, на небольшом пригорке, виднелась только мирная деревушка. Крихер вытащил из планшета карту и стал разглядывать её.

— Ба-ра-нов-ка, — прочитал он. — Хорошо, ефрейтор. Здесь, — он указал в сторону деревни, — возьмём лошадей и запасёмся продовольствием.

— Господин обер-лейтенант, — возразил ефрейтор, — мне кажется, что в деревне никого нет. Во всяком случае, в бинокль я не заметил никакого движения.

Крихер молчал. Ему уже приходилось бывать в таких деревнях. Население, узнав о приближении отряда, уходило в леса, забирая с собой весь домашний скарб и скот. В такой деревне можно было, обойдя все дома, ничего не найти, кроме голых стен. Но ещё хуже, если там партизаны…

Капитан внимательно разглядывал деревню в бинокль. Ефрейтор был прав: деревня казалась вымершей…

* * *

…Староста в Барановке был не из местных. Он появился в селе перед самым приходом немцев. Поговаривали, что до войны он сидел в тюрьме, а предложил немцам свои услуги сам. Его сторонились и, когда встречали на улице, переходили на другую сторону.

Он чувствовал, как относятся к нему в деревне, и в долгу не оставался: рьяно выполнял все приказания немцев и всех трудоспособных каждый день сгонял на работу.

Особенно доставалось от него Марии Петровне Молчановой. Староста заходил к ней в избу и, не снимая шапки, садился к столу.

— Значит, отказываешься работать?! — сверлил он женщину юркими, маленькими глазками. — Саботаж? А за саботаж — к стенке!

Трёхлетний Петя всхлипывал и начинал плакать. Десятилетний Вася и маленькая Нина жались к юбке матери.

— Как же я работать пойду, — тихо говорила Мария Петровна, — детей у меня сколько, да мать-старуха больная, уже три года не встаёт.

У Ирины Андреевны был ревматизм, и она действительно не могла ходить. Тяжело ворочаясь на кровати, она шептала:

— У, ирод горластый! Подожди, накостыляют тебе по шее. Ишь, герой выискался — с бабами воевать!

— Душ-то вас сколько? — не унимался староста. — Ты, твоя мать и щенят четверо. И никто не работает?

— Коля работает, — тихо отвечала Мария Петровна.

— Работы на грош, а сожрёт на рупь. Все вы только жрать горазды…

После этого староста ещё долго и громко ругался, потом, не попрощавшись, уходил. Дверь он захлопывал с такой злостью, что стёкла в избе звенели и, казалось, вот-вот вылетят.

Тринадцатилетний Коля, старший сын Марии Петровны, работал наравне со взрослыми. И чего только не приходилось делать ему: и землю пахать, и сеять, и косить, и стадо пасти. Вот только учиться нельзя было. И, встречая на улице свою старую учительницу, Лидию Константиновну Мартыненко, он всегда спрашивал: