Для социологии важно еще одно уточнение относительно сравнения эмпирических объектов. Видимо, любое эмпирическое исследование предполагает сравнение эмпирических данных между собой, часто – с применением методов Милля. Но вовсе не любое исследование явным образом фокусируется на сравнении двух и более объектов или разных состояний одного объекта, с определением основания сравнения и критериев сравнения. Именно последний тип исследований и является сравнительным исследованием (рис. 1.1).

Первой серьезной попыткой осмыслить сравнение в социологии стала монография Н. Смелзера «Сравнительные методы в социальных науках» [Smelser, 1976], в которой автор представляет базовую модель сравнительного социологического исследования. В последующих главах будет показано, что данная модель, как и позиция ученого в целом, подвергалась критике. Тем не менее представляется, что модель сравнительного исследования, разработанная Н. Смелзером, обоснована и обладает значительным эвристическим потенциалом. Именно эта модель будет служить основанием последующих рассуждений о сравнительных социологических исследованиях.

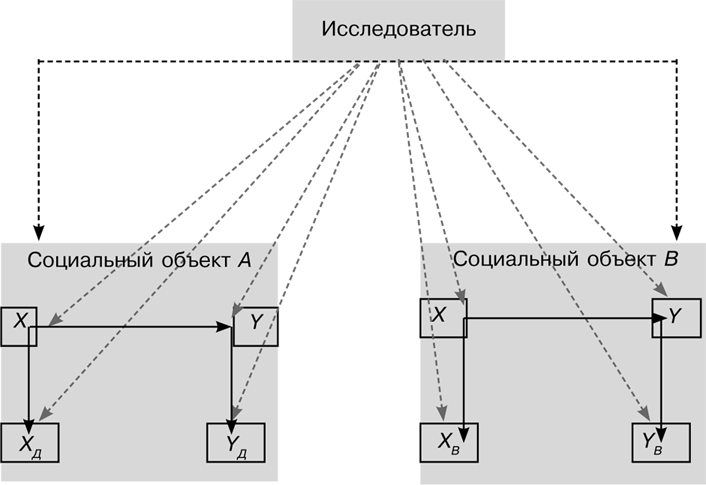

Итак, характеризуя сравнительное макросоциологическое исследование (по логике автора, данную характеристику можно распространить на любое сравнительное исследование), Н. Смелзер предлагает следующую схему ситуации исследования (рис. 1.3)[15].

Ситуация исследования предполагает прежде всего наличие исследователя. Именно он выбирает сравниваемые объекты. В каждом из объектов исследователь стремится проверить одну и ту же причинно-следственную связь между переменными: X→Y. Чтобы проверить, существует ли она в каждом из объектов, нужно сконструировать эмпирические показатели для переменных: хА, хВ, уА, уВ для X и У соответственно. Эти показатели могут быть разными для сравниваемых объектов. (Так, исследуя уровень образования в США и России, ученый вряд ли может взять за показатель количество лет, поскольку системы образования различаются.) Важно, что сам исследователь определяет и объекты, и переменные, и показатели. Это означает, в том числе, что они доступны обсуждению и критике. Предложенная схема помогает увидеть некоторые проблемы, с которыми при сравнении отличных объектов сталкивается любой исследователь. В главе 3 их список будет расширен, а сами проблемы – обобщены. Пока рассматриваются лишь те, на которые указывает Н. Смелзер.

Рис. 1.3. Ситуация исследования, включающая отличные социальные объекты. Источник: [Smelser,1976, p. 164].

Первая проблема – сравнимость объектов. Например, можно ли сравнивать США и Ватикан на основании того, что их поместили в группу «государства»? Эти вопросы затрагивают методологические (а также теоретические) проблемы, связанные с классификацией объектов. Что и по какому основанию классифицируется как общества, государства, культуры? Можно ли разделить их на группы? Реально ли сравнивать объекты только внутри групп или и между группами?

Вторая проблема – сравнимость переменных – соответствие переменных сравниваемым объектам. Например, допустимо ли применять слово «политический» к роли и вождя африканского племени, и американского законодателя? И что понимается под «политическим»? Вопрос о переменных – это вопрос теоретического обоснования.

Третья проблема – сравнимость показателей независимой и зависимой переменных в разных объектах. Например, как можно сравнивать современный уровень преступности с показателем вековой давности, если изменились процедуры регистрации и социальное определение преступления? Это вопрос операционализации, адекватного «перевода» теории на язык эмпирической реальности.

Общий «рецепт» решения этих проблем Н. Смелзер дает в более поздней работе [Smelser, 2003]. Он утверждает, что необходимо исследовать и систематизировать социокультурные контексты – сравниваемые общества, государства, культуры. От знания контекста зависит, какие объекты полагаются сравнимыми и какие объекты выбираются, чтобы проверить связь между интересующими переменными. Н. Смелзер также предлагает использовать разные показатели для сравнения в разных контекстах. И для того чтобы грамотно сконструировать эти показатели, бесспорно, нужно знать контекст. Автор придерживается «золотой середины»: социальная реальность разнородна, она не одинакова в разных точках пространства. Тем не менее можно ее исследовать и делать обобщения. И именно сравнительные исследования способны оказать помощь в этом.

1.3. Сравнительная макросоциология и сравнительная микросоциология

В современной социальной науке понятие «сравнительная макросоциология» (comparative macrosociology) является общепринятым и иногда сопровождается уточнением: «сравнительно-историческая макросоциология» (comparative-historical macrosociology). Как уже отмечалось, Н. Смелзер рассуждал о сравнительных методах в социальных науках именно на примере макросоциологических исследований. Современная дискуссия в сравнительной социологии также инициирована учеными, которые проводят исследования на макроуровне. Так, ключевая статья Дж. Голдторпа, которая будет проанализирована подробно в главе 4, носит название «Текущие вопросы в сравнительной макросоциологии: дебаты о методологических вопросах» [Goldthorpe, 1997а].

Существует ли симметричное понятие – «сравнительная микросоциология»? На электронном ресурсе JSTOR на 70 статей и рецензий, содержащих словосочетание «comparative macrosociology», приходится всего одна статья с упоминанием «comparative microsociology». Закономерен вопрос: почему сравнительные исследования в макросоциологии относятся к особой области, тогда как выделения сравнительных микросоциологических исследований в современной литературе не происходит (хотя подобные исследования, безусловно, существуют)? В качестве варианта ответа можно рассматривать положение Н. Смелзера о том, что ученые, проводящие сравнительные исследования на макроуровне, сталкиваются с большими затруднениями при обосновании сравнимости объектов, переменных и показателей [Smelser, 1976]. Разные решения этих проблем порождают дискуссию, вокруг которой и организуется сравнительная макросоциология.

Разговор о сравнительной макро- и микросоциологии связан с таким более общим понятием, как «уровень сравнительного исследования», при работе с которым возникает ряд вопросов:

• что именно понимать под уровнем исследования;

• как разделять уровни; стоит ли выделять промежуточный мезоуровень; какие объекты сравнения выделяются на каждом из уровней;

• как эта классификация связана с возможностью сравнений во времени;

• наконец, как она соотносится с еще одной возможной классификацией – по количеству сравниваемых объектов?

Может показаться, что указанные вопросы не соотносятся друг с другом. Действительно, строгой логической связи между ними нет, зато есть связь «историческая»: все они так или иначе выходят на дискуссию о сравнительной макросоциологии. Поэтому последующее изложение будет основано прежде всего на материалах сравнительной макросоциологии.

Что следует иметь в виду под уровнем исследования? В первую очередь, необходимо уяснить, почему подобный вопрос в принципе возникает. Понятие «уровень исследования» представляется интуитивно очевидным: оно обозначает уровень, на котором располагаются объекты исследования (сравнения) – от самых «крупных», вроде государств и культур, до самых «мелких» в лице индивидов. Тем не менее здесь возникают затруднения. Очевидный пример – сравнительные исследования, вроде World Values Survey[16]. Это исследования стран, но собранные данные относятся к индивидам. К макро- или микроуровню сравнительных исследований они относятся?