И когда я это понял, захотелось мне написать об этом бакенщике, и назвать очерк – «Человек чистой воды», потому что Михалыч всю жизнь выводил корабли на чистую воду, за это и китель его украсился многими орденами, и каждая награда – это порт, подходы к которому очищены от мин. И носит он свои ордена с достоинством, как и именные часы, с надписью: «Мичману Хрущеву Н.М. за добросовестную службу. Маршал Советского Союза Малиновский. 1956 г.»

И теперь Николай Михайлович продолжает дело всей своей жизни – следит за тем, чтобы судам спокойно плавалось.

Возле домика поста из земли торчит какая-то труба, закрытая крышкой. На крышке буквы – ГУГМС. Спросил про нее Михалыча.

– Это метеослужба поставила, как тебе проще объяснить, вобщем, земля отсюда меряется, вроде бы начинается от меня. Ну, живу я, будто, у центра земли, соображаешь? И я за этот центр в ответе, вроде я на этой точке наиглавнейший человек…

P.S. Очерк я этот написал быстро – летом 1964 года, сразу же, как вернулся из Архангельска, а вот опубликовать его долго не мог – мешала фамилия Михалыча – что-то неудобное усматривали в том. что однофамилец он с первым секретарем ЦК партии. А когда Никиту Хрущева пошарили, опять неудобство – не хотели, чтобы фамилия эта лишний раз перед глазами у публики мелькала… Но потом как-то всё утряслось, и напечатали, – аж в 1965 году, в «Огоньке»…

Звёзды Персея

Тунец – это рыба, а «Тунец» – экспедиционное судно. В Мурманске я его не застал – как всякое уважающее себя морское существо, он находился в море.

– Не волнуйтесь, – успокоил меня диспетчер рыбного порта, у нас каждый день выходит на лов десять-пятнадцать траулеров. Сегодня же вас посадим на РТ-ЗОО, он идет в соседний с «Тунцом» район, на нем и доберетесь – дня через два будете на месте. Только поспешите оформить судовую роль.

Пришлось сбегать в поликлинику, пройти медосмотр и получить санитарную книжку моряка, в которой значилось: выход в море не противопоказан. Лишь после этого в Управлении Тралфлота меня внесли в список экипажа судна. Это и есть судовая роль. На какой бы корабль вы впоследствии не пересаживались в море, роль будет следовать за вами, как охранная грамота. Это, так сказать, морская прописка.

Теперь оставалось только ждать отправки и вживаться в роль путешественника, перед которым открыты все просторы морей и океанов. Но так как мой вояж ограничивался одним Баренцевым морем, пришлось своей фантазии подрезать крылья.

Все оказалось просто и прозаично – портовый буксир, опоясанный ожерельем из старых автомобильных покрышек, доставил меня на траулер, капитан которого – молодой человек с солидным стажем полярного рыбака, любезно предложил разделить с ним его отнюдь не обширные корабельные апартаменты.

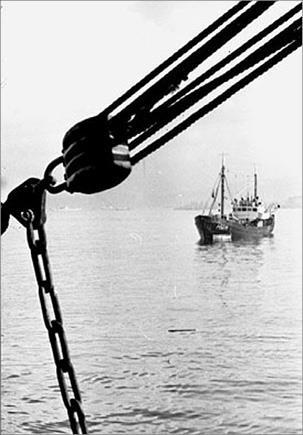

Загремела якорная цепь, и на судне началась обычная деловая жизнь. Капитан вышел на мостик руководить проводкой судна через Кольский залив, и оттуда время от времени доносились его команды и ответы штурвального:

– Право руля!

Есть право руля!

– Лева не ходи!

– Есть не ходи!

На палубе вахтенные готовили траловое хозяйство. Без спешки, но очень споро они распутывали многочисленные тросы, веревки, сети. Посредине всего этого нагромождения стоял человек в высоких резиновых сапогах – тралмейстер. По мановению его руки каждая деталь снасти ложилась точно на свое место вдоль борта.

Внизу, в кают-компании все свободные от вахты крутили кино. Одна картина следовала за другой. Зачем? Ведь фильмов всего десять, а рейс продлится месяц. Можно бы, не торопясь, все просмотреть. Но, как выяснилось, потом времени для этого уже не будет – пойдет рыба. И тогда не до развлечений – только вахта, подвахта и сон. В дни удачного лова вся команда занята спуском и подъемом трала, обработкой рыбы – судном управляют только два человека – капитан на мостике и старший механик в машине. Кино смотреть не хотелось, и чтобы никому не мешать, я занялся изучением капитанской библиотеки. На книжной полке, тесно прижавшись переплетами, Пушкин и Ремарк соседствовали с лоциями, учебниками по навигации и другими книгами с мудреными морскими названиями, а на столике были грудой навалены инструкции, долговременные и краткосрочные промысловые прогнозы, какие-то специальные журналы. Один из них привлек мое внимание.

На синей обложке значилось: «Полярный научно- исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М.Книповича. Научно-технический бюллетень», и был изображен флажок с семью звездами на синем поле.

Что такое ПИНРО (так сокращенно называют этот институт) я знал, а вот значение флажка было для меня загадкой. Половину ее мне открыл капитан, забежавший на минуту в каюту:

– Звездочки? Так это же созвездие Персея. А вот какое отношение они имеют к ПИНРО… Вообще-то у них и научное судно есть, тоже называется Персей, но какая здесь связь, сказать затрудняюсь.

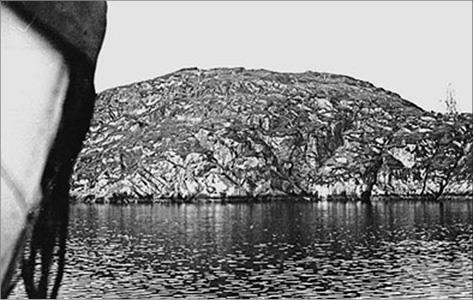

Перед самым выходом из Кольского залива зашли в Тюва-губу – заправляться.

Причал и суда выглядели совсем миниатюрными у подножья крутой горы, на склонах которой между огромными камнями прилепились отдельные домики поселка, а улицами служили деревянные лесенки и мостки с перильцами.

По трубопроводам в танки корабля мощные насосы закачивают топливо и воду, а по длинным жестяным желобам в открытые трюмы с треском летят куски льда и соль. Скалы у пирса сплошь исписаны названиями судов – это своего рода визитные карточки, тут – последняя земля перед долгими морскими походами. На рейде ожидают своей очереди другие траулеры, а загрузившиеся дают прощальные гудки и, окутавшись дымом, уходят в бледные сумерки. Недавно только окончился полярный день, и солнце еще очень ненадолго уходит со своего боевого поста.

На следующий день над морем сгустился туман, и мы движемся, ощупывая путь радиолокатором. Я страшно волнуюсь, что не найдем «Тунца», идущего нам навстречу, и тревожно поглядываю на невозмутимое лицо капитана.

Рандеву состоялось под вечер. Маленькая черная точка на прояснившемся горизонте постепенно вырастает до размеров нормального корабля, и еще через полчаса, после манипуляций со шлюпкой, приплясывающей на свинцовой зыби, в Мурманск уходит радиограмма: «Корреспондент «Огонька» принят на борт».

Мне повезло: начальником экспедиции на «Тунце» оказался Олег Николаевич Киселев, с которым мы были знакомы по Мурманску – встречались в ПИНРО, где он заведует лабораторией новых методов разведки рыбы. Горячий энтузиаст освоения Заполярья, зачинатель подводных исследований на севере, он уже четверть века шаг за шагом изучает природу этих суровых широт. Более семидесяти научных экспедиций, в которых он участвовал, помогли раскрыть многие тайны Арктики. С юношеских лет Киселев страстно увлекся идеей проникнуть в глубины моря, подарить их богатство людям. Сначала это было возможно лишь с помощью гидроакустических приборов, потом для разведки рыбы начали использовать гидросамолеты, а несколько лет назад он проник непосредственно в морское царство в первом гидростате, позволявшем опускаться на глубину до двухсот метров. Потом ходил на научной подводной лодке «Северянка», работал с гидростатом «Север-2», – аппаратом, способным достигать предельных глубин Баренцева моря.